糠沢小の日々

工事開始のお知らせ

また、校庭の覆土工事も始まりました。今回の工事では、校庭全面に5cm程度の覆土を行う予定になっています。こちらの工事は8月中旬が終了の目安です。

学校へお越しの際等、ご不便をかけますが、よろしくお願いいたします。

ランチルームに設置作業中のエアコン

校庭の覆土工事の様子

がんばった水泳大会並びにプール開放開始

また、本日29日から学校のプール開放も始まりました。初日となった今日は、54名の児童が水泳を楽しみました。監視当番の方々には、暑い中大変お世話になります。

防犯・交通安全とラジオ体操の集い

7月20日、第23回糠沢地区防犯・交通安全とラジオ体操の集いが朝の6時から体育館で行われました。交通安全協会の皆様が中心となり、本校児童とともに多くの地域の方々が参加して下さいました。交通安全についての呼びかけや、標語・作文コンクールの表彰と発表に続き、最後は参加者全員でラジオ体操を行いました。子どもたちには、8月24日(日)まで続く夏休みも、交通事故等には十分注意して過ごしてほしいと思います。

交通安全協会の皆様が前日より準備を進めて下さいました。

郡山北警察署長さんなどから交通安全についての呼びかけがありました。

交通安全の標語・作文コンクールの表彰と発表も行われました。

最後は参加者全員でラジオ体操を行いました。

一学期終業式

今日は、1学期の終業式でした。72日間の登校日があった今学期、様々な行事や体験を通して大きく成長した子どもたちです。保護者の皆様、地域の方々にご協力をいただいていることに感謝いたします。

明日から夏休みです。事故なく、安全に、充実した夏休みを過ごし、また8月25日に元気な顔がそろうことを楽しみにしています。

校長先生から、新聞記事の「ある小学生の作文」をもとにしたお話がありました。

児童代表3名が一学期にがんばったことを堂々と発表しました。

28日の市水泳大会に出場する選手の壮行会を行いました。

授業参観お世話になりました

9日(水)、一学期末の授業参観・学年懇談会が行われました。雨の中でしたが、多くの保護者の皆様にご来校いただきました。同日に行われた1年生保護者対象の給食試食会では、親子一緒に楽しく給食を食べる様子が見られました。また、全保護者対象に行われた教育講演会では、「親子でできる体幹トレーニング」をテーマに講師をお迎えし、実技を交えて講演をしていただきました。さらに5・6年生保護者を対象に行われた救命法講習では、消防署のご協力を得て、夏休みのプール開放に向けた講習を行いました。多くの方々にお世話になった一日になりました。ありがとうございました。

給食試食会~子どもたちも大喜びでした

教育講演会~家庭で、親子一緒に試してみたくなるような内容でした

救命法講習~みなさん真剣に聞き入っていました

多くの方々にお世話になっています

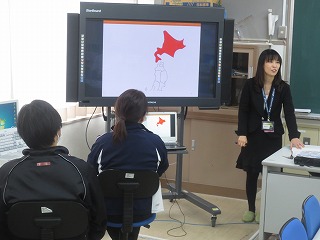

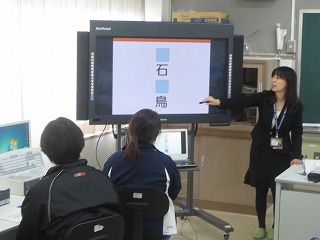

1学期も残すところあとわずかとなりました。学校では、生活科や総合、学級活動など様々な場面で、外部講師をお願いした授業や体験的な学習を行ってきました。その一例を紹介したいと思います。

1年生 出張お話会~夢図書館の方々にお世話になりました。紙芝居の世界に引き込まれました。

2年生 町たんけん~学校支援ボランティアの方々にお世話になって、地域の様々な場所を見学してきました。

3年生~本宮かるた講座~講師をお迎えし、地区の昔話にも親しみました。かるたを通して、地域のよさや伝統を知ることができました。

4年生 福祉体験~社会福祉協議会にご協力をいただきました。様々な体験を通して、みんなに優しい町づくりについて考えました。

5年生 国語~県教育センターの先生に来ていただいて説明文の授業を行いました。活発な意見の交換が行われました。

6年生 国際理解講座~国際交流協会の方を講師に、外国との文化の違いについて考えました。お互いを理解し合うことの大切さを学びました。

朝食を見直そう週間運動実施します!

今年も朝食を見直そう週間運動を実施します。

まずは、給食保健委員会の子どもたちが全校集会で発表しました。

苦手な野菜にも、いいところやすごいところがあります。

少しずつでも食べることに挑戦してほしいと思います。

朝食にも野菜を取り入れて、バランスのよい食事をとりましょう!

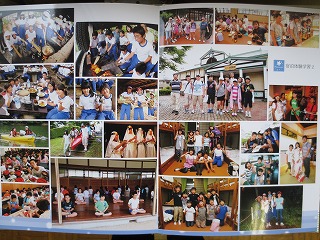

充実の三日間~宿泊学習~

11日(水)~13日(金)、5・6年生59名が那須甲子青少年自然の家で宿泊学習を行ってきました。一日目、霧雨の中行った茶臼岳の登山では、山頂で食べたお弁当がとてもおいしかったです。二日目、野外炊飯ではカレーライスを作りました。かまどに火を起こすのは大変でしたが、どのグループもおいしく調理することができました。三日目、晴天の下行われた白河歴史探検ウォークラリーでは、様々な歴史に触れることができました。その他にも、ナイトハイクやキャンドルファイヤー、まほろん見学など充実した三日間になりました。全体のめあてとした「じりつ(自立・自律)」「共生」の合い言葉のもと、子どもたちが仲間と協力し、立派な態度で過ごすことができたこと、大変すばらしかったです。

よく噛んで食べよう

今日から一週間は「歯と口の健康週間」になっています。昨日は、栄養士の先生が来校し、高学年の子どもたちに、食事と噛むことの大切さについて話していただきました。食習慣の変化により、昔と比べて噛む回数が減っていること、食事にかかる時間が少なくなっていることを聞いて、子どもたちは驚いているようでした。噛むことによって、脳が刺激され、頭もよくなると聞いて、一生懸命噛み始める子どもたちも見られました。これから一週間、「噛むこと」を意識した献立になり、今日はイカフライとグミが出されました。丈夫な歯と健康について考える機会にしたいと思います。

南達陸上の表彰を行いました

30日(金)全校集会で、南達方部小学校交歓陸上競技大会の表彰式を行いました。28日に行われた大会では、5・6年生が自分の力を十分に発揮し、自己ベストをめざして一人一人が精一杯のがんばりを見せてくれました。その成果の一つとして新記録を含む優勝者、たくさんの入賞者が出たことはこれからの学校生活でも大きな自信につながります。また、さらにうれしかったことは、お互いを一生懸命に応援し、励まし合う姿がたくさん見られたことです。「チーム糠沢」としてこの一ヶ月がんばってきた成果が表れました。当日は、多くの保護者の方に朝早くからテントの準備をしていただいたり応援にきていただいたりしました。ありがとうございました。

チーム糠沢「3つの言霊「

毎日の練習が始まる時、5・6年生全員の声がグラウンドに響き渡ります。チーム糠沢「3つの言霊」です。「協力・悔いなく一生懸命・あきらめない」この合言葉のもと、今まで練習に熱心に取り組んできた子どもたちです。本番での活躍が楽しみです。

防犯教室を実施しました

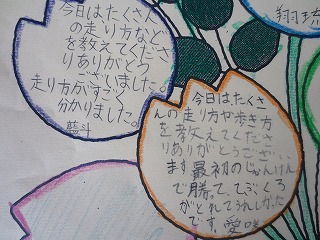

陸上教室が行われました

昨日7日(水)、日体大陸上部のコーチ3名が来校し、5・6年生を対象に陸上教室が行われました。陸上の基礎となる歩行・スキップから始まり、走る・跳ぶことの基礎とハードル走・走り高跳びの指導をしていただきました。デモンストレーションとして見せていただいたハードル走の華麗な走りと、走り高跳びの跳躍力に子どもたちの目はくぎ付けになりました。最後に子どもたちとリレーでの対戦もあり、楽しみながら陸上のすばらしさを体験できたことは大変貴重な経験になりました。子どもたちは今月28日に行われる南達方部小学校交歓陸上大会へ向けて、さらに意欲を高めていました。これからの練習もさらに充実したものになると思います。

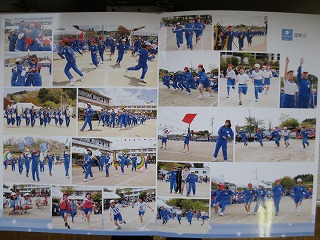

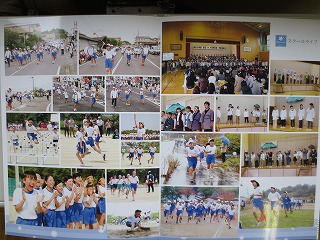

晴天の中の運動会

本日、晴天の中、糠沢地区連合大運動会が開催されました。

子どもたちが考えた「仲間を信じ 優勝めざせ 糠沢っ子」のスローガンのもと、子どもたちは精一杯の力を発揮してくれました。開会式では、消防団からのサプライズのプレゼントがあり、100個のバルーンが大空に舞うという演出がありました。このバルーンは土に還っていく環境に優しいものだそうです。

競技では、初めて参加した一年生も、元気いっぱいゴールを目指してがんばりました。小学校最後の運動会となる六年生は、「さすが最上級生!」と見ている人を感嘆させるような姿がたくさん見られました。

また、本宮市消防団白沢第一分団の皆様による「ポンプ操法披露」、婦人会を中心とした皆様による「白沢音頭」など地区の皆様にも運動会を盛り上げていただきました。

さらに、各係で運動会を支えて下さった交通安全協会糠沢分会の皆様などたくさんの方々にお世話になりました。大勢の来賓の皆様にもお越しいただき、地区とともにこの運動会を作り上げ、盛会となったことをうれしく思います。

しかし、本日の運動会ではインフルエンザのために欠席せざるをえなかった子どもたちがいます。出場したかったのにできなかった子どもたち、そして保護者の方々の気持ちを察するとたいへん心苦しいものがあります。本日の開催につきましては、インフルエンザの罹患の収束が予想しにくいことや地区連合の行事であることなどから熟考を重ね、決断したものです。子どもたちには、校長先生からも「参加できなかった友だちの分までがんばろう」と声かけがあり、みんなで協力しながら今日の運動会を進めてきました。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

明日は運動会です

明日の糠沢地区連合大運動会へ向けて、今日は前日準備を行いました。

消防団白沢第一分団と交通安全協会糠沢分会の皆様にご協力をいただきました。

晴天が続いて地面が固くなっていた校庭では、消防団の皆様に水をまいていただきました。

また、交通安全協会の皆様には、保護者や地域の皆様が利用する駐車場のライン引きを行っていただきました。

明日の運動会に向けて、地区の多くの方々の方々にご協力をいただいていることに感謝いたします。

心温まる贈り物

先週金曜日は授業参観が行われ、たくさんの保護者の方にお越しいただきました。子どもたちが真剣に、意欲的に学習に取り組んでいる姿をご覧いただくことができたと思います。また、その後のPTA全体集会、学年懇談会等にも多くの方に参加していただきました。本当にありがとうございました。

さて、学校便りでも紹介しましたが、新入生に、小田部応急仮設住宅の婦人部の方々から危険帽子(防止)の飾りをいただきました。一つ一つ手作りで、子どもたちの交通安全を願った心温まる贈り物でした。先日、そのお礼として一年生が自分の名前を書いた色紙を贈呈してまいりました。みなさんにたいへん喜んでいただいてうれしく思います。この方々は、様々な素晴らしい作品作りをされいていて、帰りには、また素敵な紙人形をいただきました。職員室脇の玄関に飾ってありますので、お寄りの際にはぜひご覧になって下さい。このつながりを大切にして、今後も交流を図ることができればと思います。

安全な登下校を心がけます

春の穏やかな天気が続いています。学校の南側昇降口前の桜も、この陽気に一気に花を開き、満開になりました。

昨日14日(月)は交通教室が行われました。6年生が家庭の交通安全推進委員の委嘱を受け、警察の方から委嘱状をいただきました。また、警察の方と交通教育専門員の方から交通安全に関するお話を聞きました。その後、地区ごとに並んで集団下校を行い、学校支援ボランティアの方々にご協力をいただいて、担当教員とともにそれぞれの地区の通学路を確認しながら帰りました。本校は、毎日集団登校を行っています。6年生を中心とするリーダーが下級生の様子をよく見ながら登校する姿が見られています。これからも交通事故には十分注意させていきたいと思います。

入学式が行われました

4月7日、陽春の中、新学期を迎えることができました。

入学・進級の喜びに胸を弾ませて、糠沢小学校の平成26年度が幕を開けました。

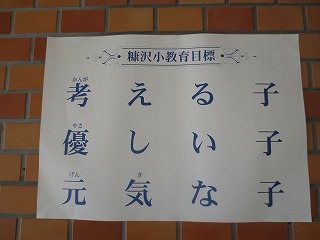

始業式に引き続いて行われた入学式では、一年生28名が新しい糠沢小学校の新しい一員となり、今年度は全校生178名での出発です。入学式では、校長先生から、

1 元気よくあいさつしたり返事をしたりしましょう

2 先生のお話をよく聞いて、しっかり勉強しましょう

3 交通事故に気を付けて、元気に学校に通いましょう

という3つのお話がありました。かわいい一年生が入学し、児童・教職員みんなで力を合わせて「考える子・優しい子・元気な子」の教育目標の実現に向けて取り組んで参ります。また、入学式に際しまして、たくさんのご来賓にお越しいただいたり、心温まるメッセージをいただいたりしました。ありがとうございました。

「旅立ちの日に」(式歌に思い出と希望を重ねて)

「別れのことば」の中で、子どもたちは「校歌」と「ビリーブ」と「旅立ちの日に」を歌いました。

どの歌も、言葉を大切に語りかけるように歌いました。

「希望乗せて」「未来の扉」「「広い大空」「夢を託して」「思い出強くだいて」「未来を信じて」「勇気を翼に込めて希望の風に乗り」「光が丘に今日立てば高く希望の鐘は鳴る」・・・それぞれの言葉に小学校時代の思い出と中学校への希望を重ねながら歌いました。

明日から、卒業生34名は中学校の準備、在校生151名は新しい学年の準備が始まります。保護者の皆様、地域の皆様、1年間大変お世話になりました。今後もよろしくお願いいたします。

卒業式前の緊張した記念写真と卒業式終了後のリラックスした集合写真

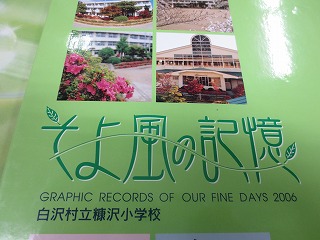

卒業アルバム完成

小学校時代の心に残る思い出は「運動会」「学習発表会」「宿泊学習」「鼓笛パレード」その他いっぱい。。。明日は最後の授業「卒業証書授与式」です。

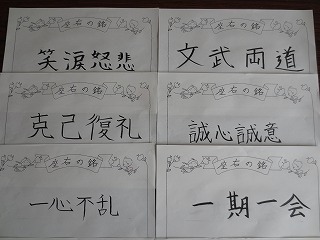

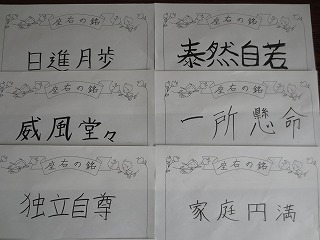

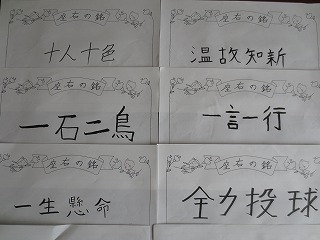

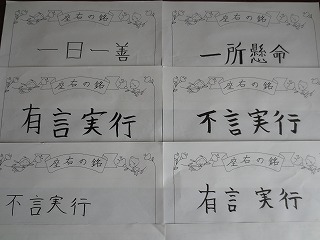

「座右の銘」(卒業まで5日)

本日は、2回目の卒業式の練習があり、卒業式全体の流れを練習しました。

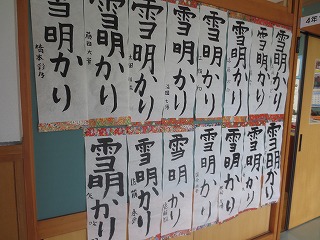

また、小学校最後の書写の時間(6年)では、卒業式当日に掲示する「座右の銘」を完成させました。

6年生34人の、卒業への感謝と中学校への意欲が「座右の銘」に表れています。

平成26年3月11日

モニタリングポスト表示は「0.169」

3年前に寒さと怖さで震えながら避難した校庭では、子どもたちが元気よく駆け回っています

玄関には、ネコヤナギが飾られていました

いつもと変わらない日ですが

3年前の3月11日のことは、誰一人忘れてはいません

卒業まで10日!6年生を送る会終わる

小学校生活もあと10日となりました。

昨日、あこがれの先輩である6年生34名に感謝の心をこめて、5年生を中心に準備・練習をしてきた「6年生を送る会・鼓笛移杖式」が行なわれました。

5年生は6年生を喜ばせるために会場準備やゲームづくりを本気でやりました。

6年生に教えてもらった5年生4年生の素晴らしい演奏に感動しました。

(左が6年5年の現鼓笛隊、右が5年4年の新鼓笛隊)

お別れは、1年生の小さなトンネルを大きな6年生がくぐりました。

そり・スキー体験教室185名全員参加!

1年生2年生は、高速そりすべりとタイヤ回転すべり!

3年生から6年生は、グループ別にスキー特訓!

各学年ごとに記念写真!

「10万人笑顔プロジェクト」に185名全員参加|

震災から3年目、希望を持ってみんなで笑顔で前に進もう!がねらいです。

子どもたちは、それぞれ時間を見つけて、紙皿に笑顔のアートを作りました。

このプロジェクトは、福島県の小学生10万人が参加するもので、巨大な地上絵となり、春休みの4月2日から4月4日まであづま総合体育館で公開される予定です。

紙皿に思いをこめて笑顔をアートしました。

「みんなちがって みんないい」の笑顔が185人分できました。

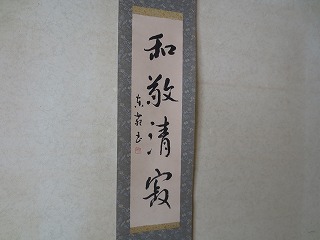

和敬清寂(千利休の茶道精神)とPM2.5

和敬清寂(わけいせいじゃく)とは、千利休の茶道精神で、主人と客が互いに心を和らげて、つつしみ敬い、茶室の品々や雰囲気を清浄な状態に保つことを言うそうです。

本日、糠沢分館で、4名の講師を迎え、6年生が「卒業茶道体験」を行ないました。茶道体験を通して、「お互いに心を開いて仲よく敬いあって、見た目だけでなく、心も清らかに何事も動じない心」・・・に気づくことができました。

また、日本人の伝統的な「わび」「さび」のよさを実感することができました。

「和敬清寂」のそばに、ひな人形が飾られました。

清らかな雰囲気の中で行なわれました。

「おもてなし」「しぐさ」「お先に」などの礼儀を学びました。

姿勢、持ち方、呼吸、わかっていてもなかなか難しかったです。

(追伸)本日は、福島県にPM2.5注意喚起情報が入り、マスクをして帰りました。(1年生)

無事終了!授業参観・PTA総会

大雪のあとにもかかわらず、授業参観は92%、PTA総会は49%の参加でした。

もうすぐ3月ですが、子どもたちは銀世界を思い切り楽しみました。

駐車場も確保しましたが、節車のため雪道を歩いて来られた方もいました。

6年生は「ありがとう」をテーマにした授業でした。PTA総会の中で、校長より学校評価の説明がありました。

道づくり(通学路確保のために)

本宮市内の幹線の除雪は進んでいて、交通渋滞は解消されつつあります。

一方、通学路の除雪は大型機械が入らないため、なかなか進みません。

糠沢地区では、地域の皆さんのご協力もあり、少しずつ「歩く道」が見えてきました。

小学校教職員も隣接の幼稚園教職員と協力しながら、「歩く道」づくりを進めています。

学校再開に向けて、地域の皆さんの「歩く道」づくりのご協力を、よろしくお願いいたします。

学校下の道路から校舎までの道づくり

体育館までの道づくり、学校西口からの西校舎までの道づくり

学校東側の道づくり、幼稚園までの道づくり

学校北側の道づくり(近所の三瓶石材店のご協力をいただきました)

陸上教室【スーパーティーチャー体育授業】

講師は、国際陸上競技連盟(J.VIC)の水野龍彦さんと大西啓介さんでした。

陸上の基本である「体幹」を使った走り方やスタートの仕方を重点的に学びました。

体幹を使った動きが、けがを予防し、効率よく記録を向上させるためにいかに重要であるかを再確認しました。

本日の授業で学んだことを、新年度5月の南達方部小学校陸上競技交歓会に生かしたいと思います。

陸上の基本は「体幹」を体感しました

大雪・雪かき・雪遊び

積雪量が、手作業では何時間かけても片づかないほどあったので、大型機械による地域の雪かきボランティアの皆さん(遠藤義一さん・山本喜生さん)には、大変お世話になりました。ありがとうございました。

〈地域の皆さんへのお願い〉

まだ通学路歩道の雪が残っていますので、今後も地域の皆さん・保護者の皆さんの雪かき等のご協力をよろしくお願いいたします。

さすがに雪かきプロの仕事は違います!

子どもたちにとっては、待ちに待ったこの日がやってきました!

ICT機器・教材ソフト活用研修会

研修内容は次の通りです。

(1)フラッシュ型教材の使い方

(2)デジタル教科書の使い方

(3)JUSTスマイルの使い方

(4)eライブラリーの使い方

授業に使える効果的な教材・効果的な提示の仕方や、子どもたちが楽しく学習に取り組むためのパソコン活用の実際を体験することができました。充実した教材研究の時間になりました。

この「もとみやスクールeネット」にも授業や家庭学習に使える「教室(リンク集)」があるので是非活用してください。

白沢老人福祉センター訪問(2年生活科)

「いっしょに遊んで、楽しんでもらう」を目標に、「メダルつくり」「あやとり」「すごろく」「こまあそび」などを楽しみました。おばあちゃんたちは、得意なことばかりだったので、とっても喜んでいました。

この日は、12名のおばあちゃんがお相手でした。

おばあちゃんたちは小学生の頃に戻ったように真剣でした

心の鬼退治(豆まき集会)

本日、「心の鬼」を追い出すために全校生で豆まきが行なわれました。

明日は立春。学校は、卒業式や入学式の準備が始まります。

角が生えた鬼(6年)と豆をまく裃姿の年男年女(5年)

豆まきのあと、会場の掃除をする優しい鬼たち(6年)

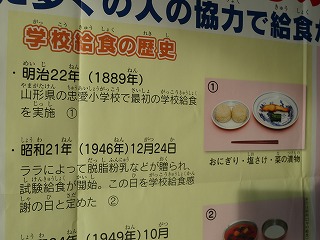

学校給食週間(1/24~1/30)

発端は貧しい家庭が多かった明治22年にさかのぼりますが、戦後の昭和21年、食料不足で苦しむ子どもたちのために再開されました。

掲示物で、子どもたちは学校給食週間を学びました。

1月24日は,糠沢幼稚園児を招待して、1年生がいっしょに給食を食べました。

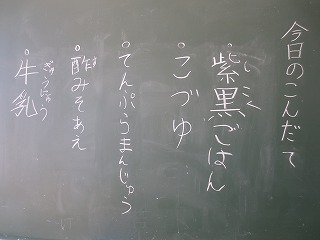

1月29日は、会津地方の郷土料理を代表する「こづゆ」でした

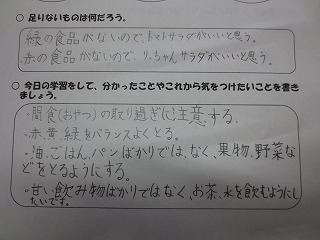

5年生は,栄養技師の先生に『バランスのとれた食事」について学びました。

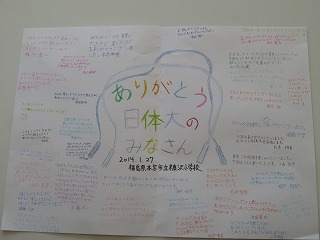

日体大生訪問

低学年・中学年・高学年ごとにそれぞれ1時間、ダブルダッチの技を体験しました。

そのあと、低学年はランチルームでいっしょに給食を食べ、昼休みも休まずダブルダッチやサッカーを教わりました。

給食メニューは浜通り郷土料理「メヒカリの唐揚げ、海のきんぴら」

お別れに、6年生が特製感謝状を贈りました

27名跳ぶ!(第5回本宮市民なわとび選手権大会)

個人入賞が5名。参加した選手は、他の小学校や団体さんから、たくさんのエネルギーをいただきました。

競技役員の皆様や昼食を準備していただいた子ども会育成会連絡協議会の皆様には大変お世話になりました。

子どもたちは、2月の校内なわとび大会に向けて、現在運動委員会を中心に頑張っています。

また、糠沢学区を走る4月20日(日)第8回もとみやロードレースの参加申し込みが始まりました。一人でも多くの子どもたちが参加するよう応援をよろしくお願いいたします。

○団体5分間長なわとび(糠沢6年)の挑戦!

○参加したメンバー

未来の夢(「総合的な学習」でエネルギーを考える)

一人一人の発表も、パソコン室でパワーポイントを使い行なう予定です。

(意見1)太陽光発電は、クリーンなエネルギー。でも太陽が出ないと発電しにくいので、問題点を解決しなければなりません。

(意見2)自然エネルギーは資源量もほぼ無限で、災害が起きても安全なので、原子力エネルギーより自然エネルギーを使えばいいと思います。

(意見3)私たちがすること。それは「エネルギーをむだづかいしないこと」です。簡単なことです。

○明るいときは電気を消すこと。

○石油のむだづかいをしないこと。

○水を大切に使うこと。などなど。

「ガンマカメラ撮影」(除染後の放射線量)

東日本大震災から間もなく3年。

ガンマカメラ撮影は今回が2回目になります。

今回は、除染後の放射線量が、前回(平成25年3月15日)から大きく減少したことを確認することができました。

空間線量の変化は次の通りです

測定場所(1)東校舎前 0.34μSv/h(H25)→ 0.15μSv/h(H26)

測定場所(2)体育館前 0.48μSv/h(H25)→ 0.24μSv/h(H26)

測定場所(3)東校舎裏 0.29μSv/h(H25)→ 0.17μSv/h(H26)

測定場所(4)西校舎前 0.31μSv/h(H25)→ 0.18μSv/h(H26)

※ガンマカメラ撮影のようす

※平成25年11月除染(アスファルトやコンクリートは高圧洗浄、除染した土砂や樹木は校庭脇に埋設)

糠沢と農業(暮らしの農業作文)

「農業に親しみ、食べることの大切さ、食べ物を作る作業を通して興味と理解を深めるため」に4年生以上全員が取り組みました。その一部を紹介します。(写真は平成22年度の5年生です)

(作文1) ぼくは、家の前の小さな畑で、はさみを使って野菜(おくら・ミニトマト・なす・ピーマン・きゅうり)をとるお手伝いをしました。大きい野菜がとれると、うれしかったです。家でとれた野菜は買ってきた野菜より新鮮でとてもおいしかったです。

(作文2) ぼくの一日はたきたてのごはんから始まります。朝はパン食という人がいるけれど、僕の家はみんなごはんが大好きです。白いごはんがあれば、おかずが何でも合います。ごはんの魅力は何と言っても毎日食べてもあきないところだと思います。

(作文3) おじいちゃんの手作りぼかし(米ぬかとEMきんを混ぜた物)で作った野菜は・・・。トマトはとてもあまく、ネギはとてもやわらかく、玉ねぎは切っても涙が出てきません。私は、おいしい野菜で、亡くなったおじいちゃんを思い出します。

平成22年の米作りのようす。彼らは現在中学2年生。

糠沢の景色には、農作業が似合います。

年直しの皆さんより(昭和60年度卒業生寄付報告)

昭和60年は現在の東校舎ができたばかりで、当時の卒業制作が玄関のところに掲げてあります。

年直し同級会は、1月2日に「華の湯」で行なわれたそうです。

代表の武田さんと三瓶さん。右は現在玄関のところに掲げてある昭和60年度卒業制作です。

成人式に寄せて(平成17年度卒業生タイムカプセル)

平成18年3月、糠沢小学校からは52名の卒業生が巣立ちました。

当時の卒業文集から、52名の子どもたちの夢を回想してみました。

(平成17年度は、まだ白沢村でした。)

(子どもたちの将来の夢、こんな大人になりたい)

○エリートサラリーマン ○看護師または教師 ○一級建築士 ○ソフトボール選手

○医療事務・歯科衛生士 ○消防士 ○牧場のやとわれ人 ○カメラマンまたは美容師

○子どもから好かれる大人 ○明るくておもしろくて優しくて個性的な大人

○世界的に有名な大人 ○やさしくてずっーと若くて健康な大人

○何事にもチャレンジし健康な大人 ○仕事はまじめにやって遊ぶときは楽しく遊ぶ大人

(担任からのメッセージ)

○みなさんの強い心と行動力がさまざまな場面で生かされていくことを信じています。いつも応援しています。

○家族や友だち、お世話になった方々への感謝の気持ちを忘れず、「笑顔」で「ボジティブ」に進んでいってください。ずっとずっと応援しています。

冬休みと第3学期(保護者の声から)

保護者のみなさんからいただいたメッセージの中から、冬休みの子どもたちのようすと第3学期へのねがいを紹介します。

○ 宿題や自主勉など進んで取り組むことができました。なわとびの練習も毎日頑張り、二重跳びやあやとびなど連続で跳べるようになりました。

○ 冬休み中は,課題を早めに済ませ、自主勉に取り組んでいたようです。お手伝いも毎日欠かさず行い大変助かりました。病気もけがもなく過ごせたことが何よりです。

○ 冬休みは、夏休みと違い宿題があまりないためか、ダラダラ過ごしていたようです。また、あまり外に出る機会が少なく運動能力はさらに低下したのではないかと心配です。

○ 学習面については、さらに難しくなったと言っていましたが、友だちに教えてもらいながら自分なりに理解していたようです。

○ 勉強は計画的にこなしていてえらかったです。今シーズンは、インフルエンザにかからないようにしようね。

○ 残り少ない小学校生活を十分楽しんでほしいです。そして笑顔で卒業式を迎えることができればいいと思います。

(糠沢小学校の教育目標)

(第3学期初日の掲示から・・・)

楽天球場と仮設住宅と・・・(糠沢学区の冬休み)

子どもたちは、冬休み7日目。残りが11日となりました。

糠沢の子どもたちをさがして、地区を巡回してみました。

しらさわグリーンパーク野球場には「楽天イーグルス球団初日本一おめでとう!東北に夢と希望をありがとう!」との横断幕がありました。糠沢地区も、楽天の優勝から間違いなく夢と希望をいただきました。

道路を挟んで石神応急仮設住宅があります。ここから糠沢小に2名の児童が通っています。

スマイルキッズパークにはたくさんの親子が来場していました。ほとんどが小学生以下の子どもたち。スウェーデンの砂場が人気のようです。

光が丘団地。糠沢小の3分の1の児童はここから通っています。寒くて人の姿がなかなか見えなかったのですが、公園でサッカーをしている6年生を見かけてなぜか安心しました。

2学期終業日の風景

本日の子どもたちのようすを紹介します。

突然の雪でびっくり!朝は雪かきで始まりました。

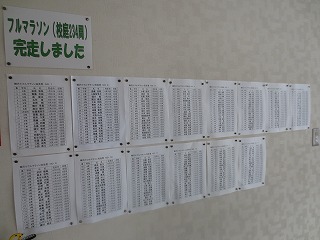

靴箱は長靴が並びました。フルマラソン完走者は、のべ280人になりました(児童数185人)。

たくさんの荷物をかかえて下校です。家庭・地域で楽しい冬休みをお過ごしください。

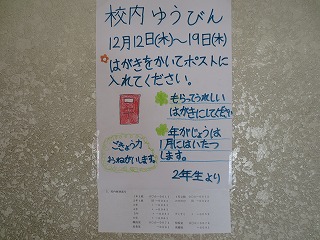

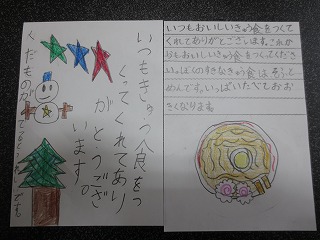

ありがとうをとどけよう運動(校内郵便)

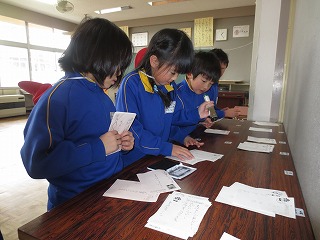

糠沢小学校では、12月11日から12月20日までの期間、2年生が校内郵便局員となり「ありがとうをとどけよう運動」を行なっています。2年生は、9月に郡山郵便局を見学し、郵便のしくみを学習してきました。

校内にポストが3箇所あります。

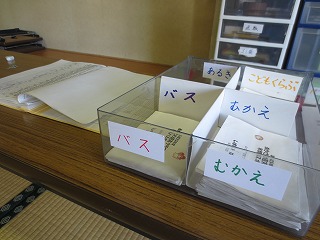

はがきを書いたら、校内郵便局員が郵便番号をもとに区分け作業・日付スタンプ押し作業をします。

校内郵便局員が配達します。給食室のはがきが一番多かったです。

ND=未検出(給食食材の放射線測定)

学校給食の献立も、子どもたちの健康を考え、和食が多く取り入れられています。

また、毎日食材と完成品の放射線測定を行い、安全な食材で安全な給食を子どもたちと教職員に提供しています。

食材と完成品の放射線測定・・・この日の食材は「キャベツ」「焼き豆腐」「しらたき」です。食材の測定は、白沢地区(自校給食)4校で分担しています。

右の数値はセシウム134とセシウム137の合算値(ND=未検出)

献立は「ごはん、酢の物、すき焼き、りんご、牛乳」でした。

地域のクリスマス会(「ぬかざわ遊友クラブ」)

そこでは、希望するすべての子どもたちに対して、さまざまな体験活動や交流活動・学習活動を行なっています。参加している子どもたちにも保護者にも大好評です。

昨年12月、「ぬかざわ遊友クラブ」は、学校支援活動が学校・家庭・地域の連携協力の推進に多大な貢献があったとして、文部科学大臣賞を受賞しました。

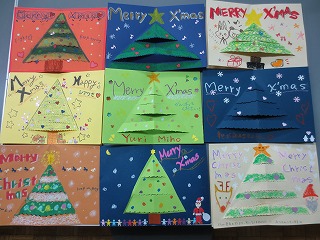

昨日、今年最後の「ぬかざわ遊友クラブ」がありました。参加した55人の子どもたちは、5人のクラブの先生や友だちとふれあいながら、クリスマスカード作りや手品を楽しみました。次回は、平成26年1月16日です。

誰が参加しているか、どんな方法で帰るかが見てわかるようになっています。

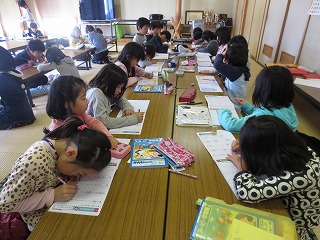

まず、各自学校の宿題をやります。終わると、リラックス体操をします。

クリスマスカード作りをしました。子どもたちは55名。先生は5名です。

最後のサプライズは、サンタクロースの手品。おやつもいただきました。

学校支援バスで帰る子どもたちは、午後4時でさよならです。

ひとあし早いクリスマスカード(相模女子大学より)

一斉清掃が終わった子どもたちは、図書室前の掲示板で、ひとあし早いクリスマスカードを見て大喜びでした。

冬休みももうすぐです。。。

年末年始交通事故防止県民総ぐるみ運動始まる

年間スローガンは「思いやり 人も 車も 自転車も」

期間スローガンは「光ります ルールとマナーと反射材」です。

交通安全関係の皆さんのご支援ご指導により、子どもたちは安全に登下校できています。あわせて、児童会運営JRC委員会を中心としたあいさつ運動も日々がんばっています。

日没が早くなりますので、反射材活用やライト点灯をし、交通事故が起きないよう地域・家庭と連携、日々実践していきたいと思います。

地域の皆さんによる交通指導(交通量の多い糠沢の交差点)

児童会運営JRC委員会のあいさつ運動

シンボルツリー(松の剪定)

185名の子どもたちを毎日見守る松の木は、春になると桜の木に主役を奪われますが、夏になると木陰になり、冬になると「クリスマスツリー」にも見えます。

剪定は、「松の剪定の達人」にお願いいたしました。

松の剪定は、素人にはなかなか難しく「上から下へ」「奥から手前へ」が作業の原則のようです。職人の仕事は、素晴らしいの一言に尽きます。

シンボルツリーは身軽になって年を越すことができそうです。

掲揚塔の隣に立っているシンボルツリー(松の木)

「上から下へ」「奥から手前へ」と剪定が進んでいます