輝け!いわねっ子

【岩根小】持久走というチーム種目(6年)

11月9日 1校時目から6年生が体育科の学習で「持久走」に取り組んでいました。高学年では、無理のない速さで5~6分程度を走ることが目標になっていますが、そこは指導者の一工夫。

7人程度のグループを1チームとして、制限時間内(10分間)の中で40m程度の距離を交代で走り続けます。僅かな回復時間の中で走り続けるので心肺機能も高まります。

次の走者にタッチ。

いつにも増して気合いの入った走りを見せる6年生。

休む間もなく走り続けました。

多いチームで130回ほど走ったようです。計算すれば一人当たり700m以上の距離をダッシュしたことになります。先生は伝えます。

「たとえ休みを取ったとしても、一人でこの距離を走ることは苦しい。でも、チームで走ればがんばれる。」

持久走という個人種目に、チーム種目の意識をもって臨む6年生でした。

【岩根小】感謝の朝 ~その3~

11月8日 低学年にとって、季節の変化は新鮮な体験です。落ち葉が舞い散れば、色付いた葉を集めたり、乾いた葉の感触を楽しんだり、これって、低学年の子のとっても素直な反応です。

そうなると、ついつい時間を忘れてきれいな落ち葉に魅了されてしまうこともあります。登校前のほんの少しの寄り道です。

「うわぁ、きれいだね。」

子どもたちの登校の様子を見てくれていた先生は、そんな子どもの発見にまずは寄り添います。

「じゃっ、そろそろ中に入ろっか。」

そんな声かけに素直に導かれていきます。寄り添ってもらえればうれしいもの、思わず手を握っちゃいます。

そして、みんなで穏やかに校内へ入っていきました。ほっこりとした朝の一コマに感謝です。

秋の空は、高く遠くどこまでも澄んでいました。

【岩根小】感謝の朝 ~その2~(6年)

11月8日 登校後、すぐに校庭に出てきた6年生。花壇の整備を始めました。

長い間、学校花壇を鮮やかに彩ってきたマリーゴールドやサルビアですが、来年の春、新しい花で新1年生を迎えるために、この時期に抜き取るのです。

「先生に『抜いて』って言われたんで。」

と話しながらも一生懸命に抜き取る6年生。頼まれてすぐに作業をしてくれるところに、6年生の学校を支える意識の高さを感じるのです。

新しく登校してきた子は、すぐにランドセルを置いてお手伝い。そのフットワークのよさも6年生の魅力の一つです。

気が付けば、大勢の6年生であふれかえっていました。感謝の言葉しか出てきません。

6年生、いつもありがとう。

【岩根小】感謝の朝 ~その1~

11月8日 晴天…です。11月とは思えない温かさ。穏やかな日差しが心地よいです。

班長さんを先頭に子どもたちが登校してきました。6年生は、いつも1年生のスピードに合わせて歩いてくれています。当たり前のことのように見えますが、ゆっくりと歩くことって意外と大変です。それを毎日続けて、下の学年を気遣っていることは、決して当たり前のことではなく、ありがたいことです。

今年度は、校庭には行ってなんとなくばらけるのではなく、班長さんが玄関までしっかりと送り届けています。

そして、班長さんが、

「解散します。」

と挨拶をし、班員が

「ありがとうございました。」

と答えます。

すっかり定着した光景です。人に感謝すること、感謝されることの繰り返しは、学年を超えた関係を柔らかにしています。

【岩根小】新しいことやってみよう

11月7日 今日は、児童会委員会活動の日です。放送委員会の5・6年生がなにやら楽しそうにボックスを作っていました。

丁寧な作業は続きます。。

どうやら、放送委員会の新企画のようです。全校生に何を呼びかけ、意見を集めるポストになるようです。最終形態が今から楽しみです。

まずはトライすること。誰かにしてもらうことより、自分達に何ができるかを考える、そんな放送委員会でした。

【岩根小】風ニモマケズ(6年)

11月6日 校庭では、風に吹かれて落ち葉が踊っていました。今日は朝から強い風が吹いていました。

そんな風ニモマケナイのが6年生。

マラソン記録会に向けての練習をがんばっていました。

今日は実際にコースに出て練習をしました。最後まで走りきる。これが何より大切なことです。

マラソン記録会まであと1週間。一番の目標は、昨日の自分を超えること。目標に向かって励む6年生でした。

【岩根小】今日の給食 ~エネルギー満点~

11月6日 今日の給食のメニューは「鶏肉と大豆の甘辛炒め」「ピーナッツ和え」「エネルギー豚汁」でした。

具だくさんの豚汁は、体のエネルギーとなる食材がたくさん入っていました。本校でも、一時期インフルエンザが流行しかけましたが、短期間で押さえ込めたのも、食事をしっかり食べているからこそだと思います。体は食べ物でつくられていることを改めて感じました。

野菜もしっかり食べられるのが給食のすばらしいところ。最近、葉物の野菜の価格が高止まりしているだけに、給食で食べられることはありがたいですね。

さかのぼること数十年前、ピーナッツ和えというメニューはなかったなあと、給食の進化に驚きながら、ピーナッツと鶏からの絶妙なハーモニーを味わいました。白いごはんが進みました。

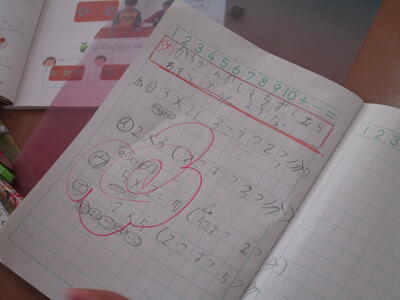

【岩根小】踊りながらの振り返り(2年)

11月6日 2年生教室から聞き馴染みのある音楽が流れてきました。2年教室に入ってみると、なんと、子どもたちがノリノリで踊っていました。

実はこれ、学習発表会の振り返りです。学校行事はやって終わりではありません。自分が成長したこと、友達のがんばり、学習発表会を通して感じたこと…、いろいろな思いを言葉にしていくことで、自分自身の成長を実感し、さらによりよく成長していこうとする意欲を高めていくことが大切です。

…とは言え、2年生の皆さんは、当日のビデオを見ていたら踊りたくなってしまったようです…。そこが、素直でかわいい、いわねっ子です。「踊りたい」「みんなで踊ってみよう」ってなったら、当然、踊るんです。踊りながら、あの日の感覚を振り返っていくのです。

キレキレの踊りはいまだ健在。なんてったって腕の伸びが違います。

踊れば思い出す、みんなでがんばったあの日々。2年生にとって忘れられないダンスになったことが伝わってきました。

振り返りを丁寧に行い、学習発表会での成長をこれからの活動につなげていく2年生でした。

【岩根小】このおもちゃを作ってみたい(2年)

11月7日 生活科の学習は「やってみたい」という学び心を引き出すことが何より大切。2年生がおもちゃ作りにチャレンジです。

この学習では、1年生を「おもちゃ祭りに招待する」という目標が設定されていて、そこがゴールになっています。この大きな学習の流れを「単元」と言います。「1年生を楽しませたい」そんな思いが、学習へのモチベーションになるのです。

子どもたちがじっと見つめるその先には…

おもちゃの実物がありました。「おもしろそう…」とつぶやく子もいて、子どもたちの興味関心パワーが膨らんでいく様子が伝わってきました。もちろん教科書を見せるだけでも授業はできますが、そこに一手間をかけ、手作りおもちゃを実際に見せることで子どもたちの意欲はぐんと高まります。

先生は、この後もいろいろなおもちゃを提示し、子どもたちの「学び心」に灯を付けていました。

「ぼく『パッチンジャンプ』つくりたい。」

「『とことこ車』もいいんじゃない。」

思わず生まれるつぶやき。

「これもいいねぇ。」

「こっちはどう?」

対話も自然と生まれていました。

かわいい後輩の1年生に、2年生がどんなおもちゃを作って楽しませるのか今から楽しみです。

【岩根小】日常を参観 ~歴代PTA会長副会長会授業参観~

11月2日 本日、歴代PTA会長副会長会の役員の皆様をお招きして、子どもたちの生活や学習の様子を参観いただきました。

まずは、代表委員会が作成した150周年記念の掲示をご覧いただきました。子どもたちが話し合って、自分達で企画し、スローガン作りも写真撮影も自分達で行ったことを伝えました。

「子どもの力って、すごいですね。」

とお褒めの言葉をいただきました。

体育館では5年生が長縄跳びをやっていました。

ちょうど新記録が更新されそうなタイミングでした。

みんなで回数を数え、大幅に最高記録を更新しました。いいところを見てもらうことができました。

一番、つかれるのは回し手です。

「ははぁ、ありがとうございます!」

と、みんなで拝んでいました。おもしろい5年生です

本校で力を入れて取り組んでいる清掃の様子も見ていただきました。一生懸命な掃除はもちろんですが、清掃の時間だからと言って、機械的に無言になるのではなく、すれ違いざまに「こんにちは」とほどよい声の大きさであいさつをする子も多くいて、考えて行動していることが伝わってきました。

本当に一生懸命取り組んでいました。「みんなで本気」の清掃は、岩根小のよい文化です。

最後は全学級の授業を見ていただきました。

今回、休み時間や清掃といった日常の様子も参観いただきました。ありのままの子どもの様子を見ていただき、歴代PTA会長副会長会の役員の皆様には、

「すてきなあいさつをたくさんもらいました。」

「みんな生き生きと学んでいますね。」

「本当にお掃除が上手ですね。」

とたくさんのお褒めの言葉をいただきました。

岩根の子どもたちのよさやがんばりを伝えられたことをうれしく思いました。

【岩根小】今日の給食 ~匠の技~

11月2日 今日の給食のメニューは「麻婆豆腐」「春巻き」「キャベツのごま和え」でした。

まずは麻婆豆腐を一口。とろみがしっかりと温かさを閉じ込めていて、子どもたちはフーフーしながら食べていました。給食センターと距離が近いので、温かい食べ物を温かいうちに食べられるのはうれしいことです。改めて、当たり前のように提供される給食に感謝です。

ごまと野菜の組み合わせは、まさに健康食のチャンピオン。野菜もシャキシャキ感が残っていて、火の遠し方にも匠の技を感じます。

「カリッ、ジュワッ。」

そう、春巻きです。パリッと揚がった衣に包まれたジューシーな具材が、見事な仕上がり具合でした。大量調理で均質な味を作る調理員さん。本当に匠の技だと思います。今日もおいしく給食をいただきました。

【岩根小】次の目標は… ~マラソンタイム~

11月2日 学習発表会という大きな行事を終えると、時に気持ちが燃え尽きてしまうことがあります。学習に身が入らないことがあります。大人で言うところの「燃え尽き症候群」「バーンアウト」と言ったところでしょうか。

ですから、学校は、次に目指すことを意識できるような年間指導計画を立てています。と言うわけで、次の目標はマラソン記録会です。今日は、業間の休み時間に「マラソンタイム」が行われ、みんな一緒にがんばりました。

みんなで走れば、いつもよりがんばれます。

友達と競い合うもよし。

声かけ合って走るもよし。

歩かないで、一生懸命に走ることが大切です。

新しい目標に向かって励む、いわねっ子です。

【岩根小】汗をかく体育(1年)

11月2日 1年生が体育科の学習中。今は、マラソン記録会に向けて、長い距離を走る練習をしています。鬼ごっこをしながらスタミナを付けていました。

鬼に捕まらないよう、ダッシュで逃げます。鬼ごっこは何度もダッシュが繰り返される遊びです。

運動に遊びやゲームの要素が加わると、楽しみながらトレーニングができますね。

なんか、とっても楽しそうです。

マラソン記録会はもう少し。楽しみながら体を動かし「本気で汗をかく」1年生でした。

【岩根小】自分の命を自分で守る

11月2日 地震による揺れから身を守ることが、地震・津波防災の第一歩です。 本日、気象庁による緊急地震速報の全国的な訓練を実施されました。命を守るためには、普段からの訓練が欠かせません。

子どもたちは、放送をよく聞き、指示に従って机の下に潜りました。

震災は忘れた頃にやってきます。命の守るのは自分自身です。そのことを忘れないためにも、定期的に訓練を実施しています。

【岩根小】学校だより春蘭№14を発行しました

10月31日 みんなで一丸となった学習発表会の余韻も冷めやらぬ中、体育館の前を通ると、代表委員会が中心となって作成した「150周年記念写真~にゃん四郎と一緒に~」が掲示されていました。子どもたちが一から話し合い、準備をし、作り上げたことを思うと、改めてその苦労に敬意を表さずにはいられません。

「150周年を祝って学校みんなで思い出をつくりたい」「その願いを代表委員会が中心となって叶えてみよう」子どもたちの思いが形となりました。子どもたちの夢に向かって進む力を強く感じました。

さて、今日で10月も終わりです。今年も残すところ後2ヶ月、早いものです。天気予報によれば、11月は比較的温かい(暑い?)日が続くとのこと。これからは、マラソン記録会、なわとびコンテストなどスポーツ行事が目白押しです。体調面には十分に気を配りながら練習に取り組むようにし、また、子どもたちの成長につなげていきます。

本日、学校だより「春蘭」№14を発行しました。ご一読ください。

231031_学校だより14(地域版14).pdf ←こちらからもご覧いただけます。

【岩根小】みんなできれいにしています ~学級清掃~

10月31日 最近、特別日程が続いていて、一斉清掃の時間が取れないのですが、そんな時は学級ごとに清掃を行っています。短時間ではありますが、子どもも先生も一緒になってきれいな学習環境をつくります。

昇降口では4年生が丁寧に掃除をしていました。自分達の学校を自分達できれいにする。このような活動を通して、みんなで協力して生活することの意味を体験的に学びます。日常生活も大切な学びの場です。

それにしても、お掃除が上手ないわねっ子です。

【岩根小】今日の給食 ~ハッピーハロウィン~

10月31日 今日の給食のメニューは「きのこ五目ごはん」「揚げカボチャのそぼろ煮」「さといもとほうれん草の味噌汁」「ハロウィンプリン」でした。起源を古代ケルトのお祭りにもつ西洋の民間行事ハロウィンですが、すっかり日本にも馴染んでいるようです。他国の文化を受け入れる寛容さが、今日の給食にも表れていました。

ハロウィンと言えばカボチャ。そぼろ煮は、揚げカボチャの甘みとそぼろの塩味が絶妙に絡み合っていました。

なんと愛らしいパッケージ。ハロウィンプリンのデザインを見るだけでワクワクしてきますね。ますます給食が楽しみになります。

きのこがたくさん入った五目ごはんは、舞茸やしめじに味がしっかりと染みていました。何杯でもお替わりしたくなります。

ほくほくの里芋がたくさん入った味噌汁を飲みながら、日本の秋を感じました。

和洋折衷の給食メニュー、給食も多様性の時代ですね。

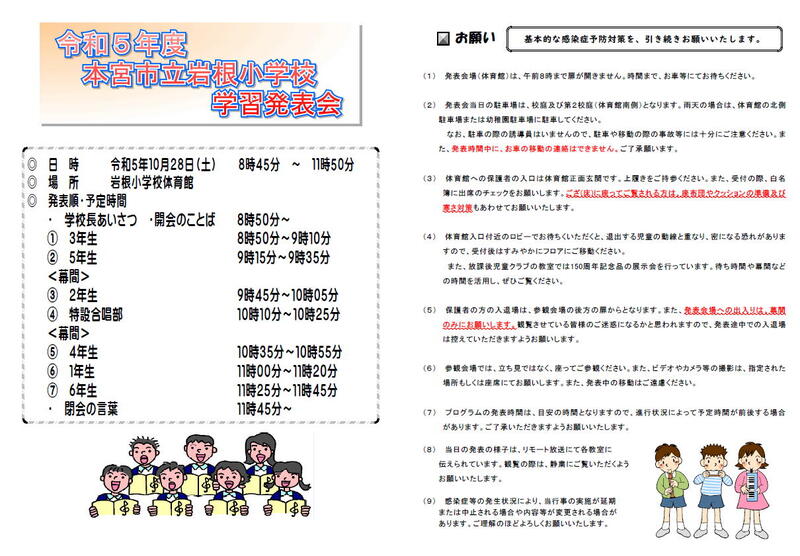

【岩根小】150年目の全力 ~学習発表会~

10月28日 本日、学習発表会を行いました。150周年の節目の年に、ご来賓の皆様、多くの保護者の皆様、地域の皆様をお招きして開催できたことをうれしく思っています。

開会前に、ある子に、

「緊張してるかい?」

と尋ねたところ、

「いやあ、緊張してますねぇ。」

と素直な反応が返ってきました。確かにそうです。人数制限なしでの開催は実に4年ぶり。何百人ものお客さんの前で発表するのは、ほとんどの子が初めてです。多くのドキドキと共に幕は上がりました。

全力で発表や演技をする岩根小の子どもたち。各学年とも、熱の入ったすばらしい発表が続きました。

多くの皆様に、子どもたちの生き生きとした姿を見ていただきました。会場の皆様から温かな拍手をいただき、子どもたちは満足した表情を見せていました。今日のこの体験を、明日への成長へとよりよくつなげていきます。

本日は誠にありがとうございました。

【岩根小】学習発表会プログラム

【岩根小】メッセージ ~学習発表会~(3年)

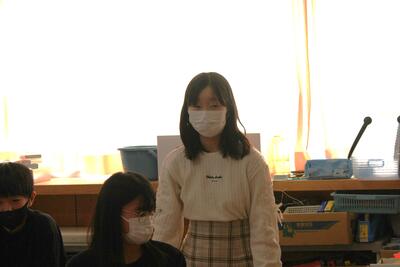

10月26日 6年生が屋外で学習発表会の練習に励んでいた同時刻。体育館では、3年生がダンスを中心に、練習の最終段階に入っていました。

練習が終わり、先生からのメッセージ。

「みんなならできる、心を一つにして、全力を尽くすこと。」

別の先生からも励ましの言葉をいただきます。

「みんなはぐんぐん成長している。発表だけでなく、話の聞き方も、真剣なまなざしもすばらしい。」

子どもも教師も本気になって、一丸となって臨む学習発表会。大人からの本気のメッセージは最大のエールです。

3年生の皆さん、みんなが応援しています。学習発表会当日、そのパワーあふれる発表を思い切り見せてください。

【岩根小】折れない心で ~学習発表会練習~(6年)

10月26日 6年生が外で学習発表会の練習をしていました。インフルエンザの感染拡大防止に努めていることは、一つ前の記事でお伝えしましたが、屋外で互いの距離を取って台詞を伝え合っていました。

学習発表会練習と感染拡大防止……両立させることの難しさを感じながらも、できることを探し、できる限りの練習に励む6年生。

担任の先生の話によると、教室で静かに過ごすことが多くなっているので、気分転換も兼ねて外で練習をしたとのこと。

学力先進国のフィンランド。フィンランド人の気質は「SISU(シス)」という言葉で表せます。「SISU(シス)」を日本語に近い言葉で表すと、気骨、根性、根気、気力、忍耐、不屈などと言えるそうです。困難をしのぎ、最後までやり抜く、誠実さや高潔さの尺度であり、過去の失敗から学び、勇気を持って前進する性質とも言えます。

6年生の姿に「SISU(シス)」が重なりました。

小学校生活最後の学習発表会。6年生が、力一杯輝くことを願いました。

【岩根小】感染拡大の防止に努めています

10月26日 今週に入り、インフルエンザに罹患する子どもが増えました。28日(土)には学習発表会が控えているので、今週は短縮時程でなるべく早く下校させたり、手洗い、消毒、換気の徹底に努めたりしながら、これ以上感染が拡大しないよう努めているところです。

給食前には、全校生に向けて「今週は黙食をすること」「手指の消毒をしっかり行うこと」を伝えました。

各教室を見て回ると、静かに「いただきます」をして給食を食べていました。

こんな時こそ、足並みを揃えて行動できるのは、岩根っ子の底力であり、成長の証です。

学校では引き続き、感染拡大防止に努めていきます。ご家庭でもお子さんの体調をよく観察いただき、少しでも体調不良が見られる時は、無理に登校することなく、家で静養するようお願いいたします。学習発表会へ一人でも多く参加させたいところではありますが、お子さんの健康を優先するようよろしくお願いたします。

【岩根小】今日の給食 ~マチュピチュに思いを馳せて~

10月26日 今日の給食のメニューは「大玉村記念日献立」。アロス・コン・ポヨ、エンパナーダ、キヌアサラダ、ロクロ、りんごゼリーでした。舌を噛みそうな名前ばかりですがペルーを中心とした南米料理です。

アロス・コン・ポヨはペルー風の炊き込みご飯。本場ではパクチーをふんだんに使うそうですが、今日は子ども向けにアレンジされ、とてもおいしかったです。

エンパナーダは具をパンで包んだスペイン発祥の料理。現在は中南米の家庭料理として親しまれているとのこと。給食センターはエンパナーダも作ってしまうことにも驚きながら、おいしくいただきました。

キヌアサラダのキヌアは、数千年も前から南米アンデス高地に住む人々に主食として食べ継がれてきた穀物です。インカ文明を支えた重要な穀物と言われていて、現在ではペルー南部とボリビア西部を中心に栽培されており、重要な食料となっているとのこと。ところどころに小さな粒が入っていました。ちなみに、キヌアは健康食品としても注目を集めているようです。

ロクロは、カボチャやいろいろな野菜、お肉が入ったシチューです。もともとはアルゼンチンの北西部、サルタ地方の郷土料理らしいです。ほのかに香るカボチャが食欲をそそりました。

今から100年以上昔、大玉村出身の農地与吉さんは「海外で成功して日本に戻って来る」と言い残し、横浜港から「紀洋丸」に乗って出港、契約移民としてペルーに旅立ちます。その後、現地での苦労を積み重ねながらマチュピチュ村に移り住み、住民の人望を集め、マチュピチュ村の初代村長となりました。南米料理を味わいながら、先人に思いを馳せました。

【岩根小】振り絞る ~学習発表会練習~(2年)

10月26日 学習発表会まで残り2日。練習が熱を帯びてきました。毎日、一生懸命練習に励む子どもたち。よくがんばっています。

先生は、子どもの目線に立って語りかけます。

「みんなはもっと伸びるよ。」

すると、子どもから、

「もう一回、練習する!」

との声が上がりました。

さらに「本気」を振り絞る子どもたち。

励ましは大きな勇気となって、子どもたちのさらなる本気が引き出されていきます。

苦労して課題を乗り越える「体験」も大切な学びと考えます。当日、2年生の「全力」の姿を楽しみにしてください。

【岩根小】丁寧に学んで(4年)

10月26日 4年生が算数科「計算のやくそくを調べよう」の学習をしていました。学習発表会の準備で、慌ただしい日々が続きますが、そんな時こそ、落ち着いて教科の学習に取り組むことは、生活のリズムを整える上で大切なことです。みんな集中して取り組んでいました。

今年度、多くの学級で頻繁に使用されるようになった大型モニター。これもICT機器の積極的な導入の取り組みの一つです。

4年生は、計算のきまりの一つである「分配法則」について学んでいました。このきまりは、今後の学習にもつながってくる大切な内容です。

「難しいなあ。」

と素直なつぶやきが生まれるのも、真剣に学んでいる証拠。先生は、

「じゃあ、練習が必要だね。がんばろうね。」

と励ましの声かけをしていました。

集中して学習に取り組む4年生。

丁寧にまとめられたノートからも、がんばりが伝わってきました。

【岩根小】光っておもしろい!(3年)

10月25日 3年生が鏡をもって並んでいました。これ、理科「太陽の光を調べよう」の学習です。

実際に、太陽の光を鏡で反射させて、日光の反射を体感していました。的当てゲームのようにすることも、子どもの好奇心を高める大切なアプローチです。ちょっとした工夫で学びに必要感が生まれます。これも「体験」です。「体験」は、教科書やインターネットを見るだけでは感じにくい「体感」を与えてくれます。

「ん?光を重ねると明るくなっているような…」

何度も「日光の反射遊び」を繰り返す中で、自然と「?」が生まれてくるのが理科の醍醐味。この「?」を見つける力が、課題発見力となっていきます。「理科のめがね」を付けて世界を見ることで、日常の景色が理科的な見え方に変わってくるのです。

これから、子どもたちがどんな「?」をもち、どのように探究していくのか楽しみです。

【岩根小】朝の会(3年)

10月25日 3年生が「朝の会」をしていました。この「朝の会」、日々、当たり前のように行われていますが、そこにはいろいろな意味があります。

子どもの名前を声に出して呼び出席を取るのは、声や表情から体調や心の状態を捉えるためです。

また、今日一日の学習予定を具体的にも伝えています。急な予定の変更に戸惑ったり、具体的にどのような学習をするかわからないと不安になる子もいるからです。

今日、3年教室では、先生が、昨日の放課後に自分から進んでトイレや図書室の掃除をしていた子どもたちのことを紹介をしていました。また、先生は、その行為だけを褒めるのではなく、

「どうして、自分から掃除をしたの?」

とそこに込められた思いを尋ねていました。

「きれいになると、みんながうれしいと思って。」

「私もみんなが喜ぶと思ったし、きれいにするとすっきりするからです。」

先生は、そんな話を聞きながら、最後に伝えます。

「みんなのため、学校のために、ありがとう。」

「朝の会」、時間は短くても、一日の学校生活を充実させるために欠かせない時間です。

【岩根小】本に親しむ

10月25日 朝、2年生が図書室前の掲示を楽しそうに見ていました。掲示の内容は、図書委員会が企画した「読書ビンゴ」です。いろいろな本を読んで、ビンゴカードを揃えると、図書委員会がつくったプレゼントがもらえます。図書委員会の子どもたちが、「全校生に楽しみながら本に触れてほしい」という思いをもって企画を考えました。

「読書活動の充実」は、学校経営グランドデザインにも示しましたが、本校では、いたずらに本を借りた冊数のみを追い求めることはしません。量も大切ですが、子どもたちが本をじっくり読んだり、厚い本に挑戦したりすることも、読書活動の充実につながると考えているからです。また、図書委員会の主体的な活動も大切にしています。

各教科等でも図書室を有効に活用しながら、効果的に本に触れられるよう努めています。

【岩根小】設備で命を守る

10月25日 本校の校庭南門は、3年前の地震で壊れ、修復を待つ状態でした。開放された状態では、万が一の自動車の進入事故が心配されたので、しばらくの間、ロープを張って防いでいました。今回、市教委さんが鉄柵を設置してくださいました。

今回の鉄柵は、あくまでも仮のもので、12月過ぎには本格的に門の整備がされるとのことでした。子どもたちの安全を守るためには、確かな設備の設置は欠かせません。

西門は、子どもが登校し終えたら閉めています。自動車と子どもの出会い頭での衝突事故を防ぐためです。また、道路と校庭の境には、カラーコーンを設置し、西門より入った自動車が校庭に入らないようにしています。子どもたちには、西門付近の駐車場前では遊ばないよう指導もしています。

かつて、県内のある小学校で、敷地内の駐車場で子どもが自動車にひかれるという痛ましい事故がありました。他人事にしてはならないことであり、大切なお子さんの命を預かる学校として、忘れてはいけないことだと思っています。引き続き、設備面からも、子どもの命を守るよう努めていきます。

【岩根小】互いに見合って学ぶ ~学習発表会事前発表会~(1~3年)

10月24日 今日は1~3年生の学習発表会事前発表会が行われました。高学年でインフルエンザに罹患する子が増えたため、感染防止対策の一環としてローテーション鑑賞を取り入れました。1学年ずつ発表し、ステージ発表とオンライン発表を交代しながら鑑賞しました。

1年生の発表を2年生が直接見ます。

人前で発表することに少しどきどきする1年生。これも大切な練習であり、大切な体験です。

真剣に見ることも大切な学習であり、大切な体験です。

2年生に見てもらいながらも、堂々と発表する1年生。練習よりも一段と気合いが入っていました。

3年生は大型テレビでオンライン鑑賞。

真剣に見る姿は、さすが下学年のリーダー3年生です。

そして、次は2年生がステージ発表、3年生が体育館で鑑賞、1年生が大型テレビでオンライン鑑賞という形にローテーションをしました。異なる学年の発表を見ることは、それだけで大きな刺激になりますし、さらなる意欲も喚起される大切な学びです。

インフルエンザの感染防止対策をしながらも、お互いの発表は少しでも見せたいという思いから、なんとかひねり出した鑑賞方法です。感染防止対策をしながらも、その時にできる最大限のことを考えていきます。

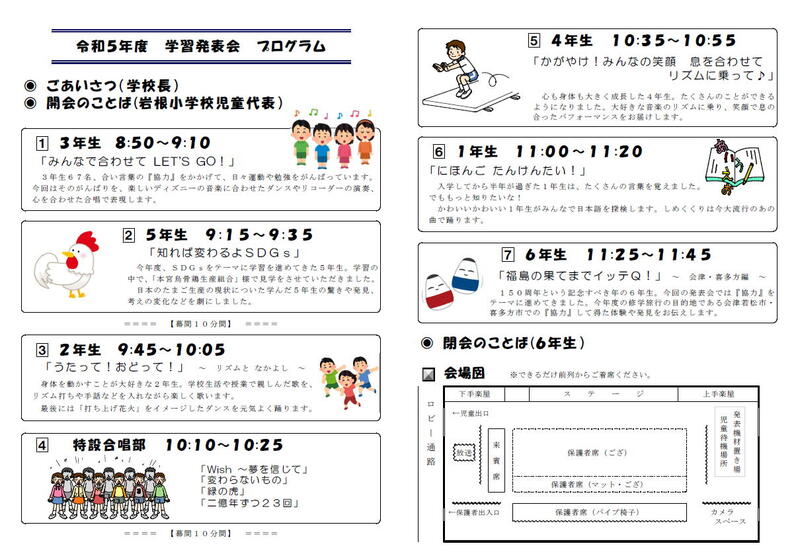

【岩根小】かけ算、突入!(2年)

10月24日 2年生が算数科「かけ算」の学習をしていました。この時期、日本中の2年生教室からは、かけ算九九を唱える声が聞こえてきます。かけ算九九は、3年生で学習する「わり算」にもつながっていく大切な学習です。2年生のうちにしっかりと身に付けることが大切になります。

先生のお話を真剣に聞く姿にも成長を感じます。「聞く」ことは学習の基本ですね。

今日の学習課題は「かけざんの しきを ずで あらわすと どうなるかな。」です。数字を丸暗記させるのではなく、3×2はどのような図に表せるかを考えることで、かけ算のイメージと式が重なり合っていきます。

子どもたちのノートには、「3×2は(3こずつ2つ分)」と図と共にしっかりと書かれていました。かけ算のイメージを図式化することは、かけ算の仕組みを理解することにつながっていきます。

これからも、教えること、考えさせること、互いに教え合うことをバランスよく取り入れながら、学びの質を高めていきます。

【岩根小】たしざんも片付けもがんばってます(1年)

10月24日 算数科で「たしざん」の学習をがんばる1年生。繰り上がりの計算にも挑戦しています。計算カードを使って、何度も繰り返し練習することで、すばやく頭の中で計算できるようになります。

学習は片付けも大切です。授業の最後には、計算カードをキーリングに戻す練習をしていました。先生は、子どもたちを教室の前の方に呼び集め、どのような順番で片付ければよいか丁寧にわかりやすく指導していました。

やり方さえ分かれば、子どもたちはチャレンジャーになります。

「わかった!やってみる。」

そう言うと、どの子も先生に言われたとおり、順番にキーリングにとじていきました。

「かんたーーん」

という声も聞こえてきました。

片付けながら、声に出して計算している子もいました。

どの子も一枚一枚丁寧に片付けていました。

基本的な学習習慣をしっかりと身に付ける1年生でした。

【岩根小】意気込み(4年)

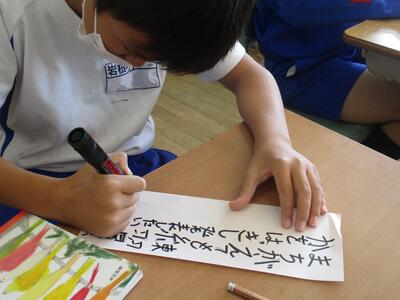

10月24日 静かにペンを走らせる4年生。短冊になにやら決意を書いています。

どうやら学習発表会に向けての意気込みを書いているようです。一文字、一文字、気持ちを込めて書いていました。

言霊と言えば少しスピリチュアルかも知れませんが、強く思うこと、その思いを言葉に表すことは、目標達成に向けて大切なことです。これも一つの子どもたちの「夢」です。

学習発表会当日、一人一人の「夢」が叶うよう励まし続けていきます。

【岩根小】苦労してこそ ~学習発表会練習~(5年)

10月24日 学習発表会まで、後、4日となった今日の1校時目。校舎の外から歌声が響いてきました。5年生が歌の練習をしていました。

どんな歌を歌うかは当日までのお楽しみとして(ヒントはSDGs)、見に来てくださったお客様にしっかりと声を届けようと練習をがんばっていました。外で歌えば、体育館より声量が求められます。負荷をかけての練習のようです。

学校行事は、ただ、こなせばよいというものではありません。その学年の発達段階に応じたハードルがあって、それを乗り越えることが成長につながっていきます。困難は大きければ大きいほど、乗り越えてたときの喜び、達成感も大きいです。乗り越えることも大切な「体験」です。今日も、一生懸命に練習に励む子どもたちでした。

【岩根小】学習発表会に向けて(2年)

10月17日 今、どの学年でも、28日の学習発表会に向けての練習に励んでいるところです。今日は、体育館で2年生がステージ練習をしていました。

2年生はどんな学習の成果を発表するのでしょうか。どうやらフラフープを使うようですね。なかなか巧みに回していました。

本格的な全体練習は始まったばかり。これからが本番モードの練習に入っていきます。楽しみですね。

今週は暖かい日が続くようですが、いつ急激に寒くなるか分かりません。学校でも衣服の調整をしながら、体調の管理に努めていきますので、ご家庭でも「早寝、早起き、朝ご飯」に留意し、みんな元気に当日を迎えられるようご協力よろしくお願いいたします。

【岩根小】よりよい授業づくりを目指して

10月16日 子どもたちによい授業を提供するためには、教師自身の研鑽は欠かせません。研究授業の後は事後研究会になります。本日は、上越教育大学大学院より阿部教授をお招きし、本校の研究について一緒に考えていただきました。

授業のねらいは達成されていたか、達成したとすれば何がよかったのか、そうでなければどうすればよかったかを、どの先生も自分事として捉え話し合いました。付箋に自分の考えを記入し、模造紙に貼りながら意見を交流していきます。

ちなみに本校の研究は、赤「達成」、青「課題・疑問」、黄「次につなげること」です。いろいろな意見が飛び交っていますね。対話の自由性、率直性は本校の研究において大切にしていることでもあります。

最後に各グループの意見を発表し、全体で共有し、次につなげて行くことを確認しました。

最後は、上越教育大学大学院の阿部教授から「学級経営とファシリテーション」という演題で講話をいただきました。

今、教育は、はっきりとした正解を指導する時代(指導)から、納得する答えを自分達で見つけ出す時代(学び)へと変化していること、自己選択・自己決定できる学びの大切さなど、貴重なお話をいただきました。教育観がバージョンアップされていくことを感じました。

また、子どもたちを主体的な学び手に高めていくための「ファシリエートスキル」などを、実際に体験しながら学ぶこともできました。あっという間に100分間の講話の時間が過ぎていきました。

これからも子どもたちに負けないよう、私たち教師も全力で学び、日々の授業によりよく還元していきます。

【岩根小】自らよりよい学級・学校生活をつくる ~学級会~(6年)

10月16日 今日は研究授業がありました。研究授業では、学校で重点的に取り組んでいる授業を多くの教員で参観し、その後、授業の成果と課題を話し合うようになります。本校で重視している授業は「道徳科」と「学級会」の二本柱です。今日は、6年生の「学級会」の授業でした。

議題「2年1組との交流をする計画を立てよう」

提案理由「一年生としか下学年は交流していないから、もっと他の学年の子ども交流して、もっと仲よくなりたいから」(提案理由とは、なぜ、話し合う必要があるのか、そのよりどころとなるものです)

輪番制で、司会、副司会、黒板記録、ノート記録を分担して話合いを行います。輪番制にすることで、全員がリーダー、フォロワーを相互に体験していきます。先生の仕事は「見守る」ことが主になり、ポイントとなるところで適切に助言を行います。

自分達で顔を見合わせながら話し合い、自分達で決定するのですが、当然意見は分かれます。この分かれた意見をうまく組み合わせたり、時には譲り合ったりしながら、互いに納得できる決定をしていくことを「折り合い」と言います。

誰かに決めてもらえば楽だけど、いつか自分達の未来は自分達で拓いていかなければなりません。だから、小学生のうちから、その手を挙げ、その声で伝え、話し合い、折り合いを付ける経験が必要なのです。

子どもたちの力を信じれば、子どもたちは自分達で動き出します。

「話合い」は「聞き合い」。しっかり聞くことも大切な力です。

子どもたちの話合いは、時に行き詰まる時もあります。そんな時は、周囲の友達とちょっとリラックスして話し合い、意見を広げ、深めていきます。どの子も議題からそれることなく、本気で話しているところが6年生のすてきなところ。2年生のことを考えながら話し合っていました。

そして、また全体で意見を交わしていきます。

司会グループも途中で話合いの流れを確認していました。どう進めればいいか、チームで話し合いフォローアップしていくことも大切な学びです。

さらに話合いは進み、少しずつ、2年生と一緒に遊ぶ内容が決められていきました。

最終的に決定した遊びは、2年生もルールを知っていて、みんなで楽しめる「フルーツバスケット」。先生が指示をしてやらせれば一瞬で決まります。でも、子どもたちで話し合うからこそ、たとえ100%の満足ではなくてもそこに納得が生まれます。

45分間、本気で話し合った6年生。2年生との交流会がすてきな思い出の一つとなることを願いました。

【岩根小】今日の給食 ~味のコラボ~

10月16日 今日の給食のメニューは「ポークカレーライス」「海藻サラダ」「柿」でした。

カレーのお肉と言えば、チキン派、ポーク派、ビーフ派と意見が分かれるところですが、みなさんは何派でしょうか。こんな話題で盛り上がるのも楽しいカレーライス、個人的にはやっぱりポークかなぁ…などと、自分のことはさておき、今日のカレーライスは、味、色、具の大きさとも王道ど真ん中でした。いやあ、ご飯が進みました。

カレーの合間に海藻サラダを食べれば、ほどよい酸味が口の中に広がります。味リフレッシュをして、またもやカレーの辛みを味わうという贅沢な食事を楽しみました。

辛み、酸味と来て、最後は今が旬の柿で甘みを味わいました。

味のコラボレーションを楽しみました。毎日、おいしい給食です。

【岩根小】決して色あせない(特設駅伝部)

10月16日 昨日予定されていた「もとみや駅伝競走大会」は、あいにくの雨のため中止となりました。天候的になかなか難しい判断だったようで、当日、朝の中止の連絡となりました。早朝より準備をしたり、すでに家を出られたりしたご家庭もあったかと思いますが誠に申し訳ありませんでした。

今日は、朝からよい天気でしたが、少し残念な気持ちで空を眺めました。あれだけ本気で練習した「岩根小特設駅伝部」の子どもたち。他校と全力で競い合わせたかったですし、多くの観衆の前で走らせてあげたかったというのが本音です。

でも、校庭は知っています。特設駅伝部のみんなが本気で練習したこと、仲間と励まし合い、共に力を高め合ったことを。その姿は決して色あせることはありません。みんなは間違いなく岩根小学校の代表でした。

全力の姿を見せてくれたことに心から感謝しています。本当にありがとうございました。

【岩根小】気分を盛り上げて(特設駅伝部)

10月13日 昨日は全校生に壮行会を開いてもらった特設駅伝部。今日は明後日の大会に向けて最終調整を行っていました。

今日もいつも通り力一杯走っていましたが、そこは最終調整。なんと言ってもチームのムードづくりが大切です。

というわけで、トラックを使ってのじゃんけん陣取りで楽しみながら練習をしました。

あと少しで相手の陣地に入れるところまで来ながら、無念の敗退をすれば、ダッシュで自陣に戻ります。

運動量は相当あるのですが、なぜかとっても楽しそう。ちょっとした遊びの様子が加わるだけで、一気に楽しさアップですね。

最後に先生方から、励ましのメッセージをいただき、最後の練習を終えました。

準備は万全、後は大会当日を迎えるのみ。子どもたちの「全力」の姿を見ることが今から楽しみです。

【岩根小】あき祭り、大成功(春蘭)

10月13日 昼休みに春蘭学級で秋祭りが行われました。子どもたちが、自分で出店を考え、自分達で準備を進めました。

昼休みになると、たくさんの学年が遊びに来ました。手作り射的コーナーには、長蛇の列ができていました。やり方を丁寧に教えていました。

あちらこちらのコーナーも大人気。一生懸命に準備した甲斐があったというもの。

おみくじもコーナーありました。祭りの感じが一気に出ますね。特大吉を引いた子はとてもうれしそうでした。

渾身の手作りガチャも大人気でした。それにしても、見事な仕上がりです。ボタンを押すと、本当にガチャ玉が飛び出してきました。

来場した子どもたちは、口々に「おもしろい!」「楽しい!」「上手だ!」と話していて、春蘭の子どもたちはとってもうれしそうでした。春蘭学級みんなで力を合わせてがんばった「あき祭り」でした。

【岩根小】幼稚園生とふれあって(6年)

10月13日 今日は幼稚園生との交流の日です。業間の休み時間という、短い時間ではありましたが、幼稚園生と一緒に遊び、楽しい時間を過ごしました。

幼稚園生に優しく遊び方を教えてあげる姿が見られました。校種が異なる子どもと触れ合うことも貴重な体験です。幼稚園生も一緒に遊んでもらってうれしそうでした。

あっという間に時間は過ぎましたが、6年生の表情はとても柔らかでした。

【岩根小】Do the best! ~特設駅伝部壮行会~

10月12日 15日(日)は「もとみや駅伝競走大会」が行われます。ずっと練習を続けてきた特設駅伝部のメンバーが、その努力の成果を発揮する日です。そこで、今日は全校生で駅伝部の壮行会を行いました。

児童会掲示板には、手作りのお知らせが掲示されていました。そうです、この壮行会は、代表委員会が企画・運営をしました。

今回は、5年生を中心に企画が行われました。

体育館にて全校生で特設駅伝部を迎えました。

少し緊張の面持ちの選手達がステージに登壇しました。

代表委員会のあいさつで会が始まりました。

まずは、特設駅伝部のメンバーが、一人一人意気込みを語りました。どの子も、何を話すかを自分でしっかり考えてきたことが伝わるスピーチで、大会に懸ける思いが伝わってきました。

そして、代表委員会が音頭を取り、全校生でのエール。

「がんばれ、がんばれ!駅伝部!」

全校生で声を揃えて応援しました。

続いて、特設駅伝部の活躍を願って、手作りの応援旗が送られました。

特設駅伝部の部長さんが応援旗を受け取り、壮行会への感謝の言葉が伝えられました。

岩根小一丸となって、特設駅伝部を応援します。みなさんの活躍を心から願っています。

Do the best!

【岩根小】出汁を味わって ~食育教室~(5年)

10月12日 県学校給食会と本宮給食センター、鰹節でお馴染みの「にんべん」さんから講師をお招きし、5年生の「食育教室」を行いました。今日は「出汁」について学びました。

まずは、鰹節を削りました。削られる前の鰹節を初めて見る子も多く、驚きの声を上げていました。

最初は慎重に削っていましたが、すぐに慣れていきました。

途中で、自分達で削った鰹節を試食。

「おいしい!」

と素直な感想がこぼれていました。

実際に、出汁あり、出汁なしの味噌汁の飲み比べもしました。

まずは、しっかりと出汁の香りを感じていました。出汁ありの味噌汁は、香りからすでにおいしさが伝わってきます。

ゆっくりと出汁の風味を味わう5年生。

ほとんどの子が、出汁ありの味噌汁においしさを感じていました。出汁のおいしさを体験を通して体感することができました。

最後に給食センターの先生から「給食センターでも出汁を取って味噌汁を作っているので、たくさんの手間がかかっていることを感じながら給食を食べてほしい」とお話がありました。「しっかり食べる」ことも、今年度、本校で大切に取り組んでいるものです。

食育教室を通して、出汁のおいしさを知り、食の大切さを学んだ5年生。最後は、しっかりとお礼をして終わりました。

【岩根小】頼りにしてます(6年)

10月11日 就学時健康診断を支えてくれたのが6年生の皆さんです。誘導や各種検査のサポートをしていました。感謝するばかりです。

カメラを向けると、明るい笑顔でポーズをくれるのも6年生のすてきなところ。明るくて頼りになる、岩根小のお兄さん、お姉さん達です。

1年生を優しくエスコートしていました。

教室の片付けもさっと行っていました。本当に頼りになります。

ちょっとした待ち時間に、楽しく遊んでくれる6年生。あっという間に人気者になっていました。面倒見がよいところもすてきなところ。

また、6年生は新1年生が学校で緊張しないよう、学校のあちらこちらに楽しい飾りを作ってくれました。

飾りを見ながら歩くのですから、緊張している新1年生も楽しい気持ちになりますね。

6年生の「おもてなし」ですね。

6年生のみなさん、本当にありがとうございました

【岩根小】就学時健康診断、お世話になりました

10月11日 本日、就学時健康診断が行われました。次年度新入生の保護者の皆様には、ご多用の中、学校までお越しいただきありがとうございました。

予防接種や給食について、市の担当者からから説明を行いました。

学校からは、特別支援教育についても具体的にお話をいたしました。本校は、特別支援教育を学校教育の大切な柱の一つとしています。特別支援教育は特別なものではなく、どの子にも必要とされる支援との考えからです。

何より大切なことは、みんなで特別支援教育の理解を一層深めていくことと考えています。お子さんの育ちのことで気になることがありましたら、いつでもご連絡ください。

ご不明な展があれば、いつでもお知らせください。今後ともよろしくお願いいたします。

【岩根小】迎える準備と心意気(3年)

10月11日 東昇降口前を通ると、3年生がお掃除をがんばっていました。

ん?いつにも増して、掃除が大がかりです。

そうです。今日は、午後から就学時健康診断が開催され、来年度の新入生が学校にやって来るのです。ですから、玄関や教室をきれいにして迎えようとがんばっていたのです。

黒板消しクリーナーの中まできれいに拭き掃除。

こちらは壁磨き。もはや大掃除の空気感さえ漂っていました。

そこまでやるかというぐらい丁寧なお掃除が展開。いすの脚のゴミまでほじっていました。

花瓶の水も替えて、迎える準備は完了です。

1年生を気持ちよく迎えようとする心意気が伝わってきました。

【岩根小】おいもパーティー(春蘭)

10月11日 先日、春蘭学級のみんなで収穫したサツマイモ。今日は、さっそく、そのサツマイモを使って調理を楽しんでいました。

まずは皮むき。丁寧に慎重にがんばっていました。まずは自分でやってみる。これも貴重な体験ですね。

できあがったお料理は「スイートポテト」です。子どもたちの全身から「早く食べたい感」が伝わってきました。それはそうです。自分達で育てたサツマイモを自分達で調理したのですから、ワクワクは止まりません。

「おいしい!」

なんか、とっても楽しそう

お味もグーなようです。

少しずつ、愛おしむように食べていました。

みんなで力を合わせてスイーツ作りをし、おいもパーティーを楽しんだ子どもたち。とってもいい表情でした。

ぜひ、ご家庭でも、お子さんに手作りスイーツのお味を聞いてみてくださいね。

【岩根小】150年目の思い出づくり ~代表委員会~

10月10日 今、代表委員会は、創立150周年の活動に取り組んでいます。今回の企画は「全校生とにゃん四郎で一緒に写真を撮って、掲示コーナーをつくってみよう」です。

そうなると、にゃん四郎を招待(?)するのも、横断幕を準備するのも、写真撮影の指示をするのも、写真を撮るのも子どもたちです。自分達で最後までやるから、責任感も達成感も生まれます。

「はい、チーズ。」

のかけ声でパシャリ!もう慣れたものです。

撮影が終われば、片付けもみんなで行います。

頼りになる高学年です。

撮影後、にゃん四郎ともちょっと触れ合っちゃいましたこんな思い出がつくれるのも代表委員会ならでは。特に卒業まで半年を切った6年生は、たくさんの思い出をつくってほしいです。

最後までやり遂げる代表委員会でした。

【岩根小】ザ・クリエイティブ! ~学級会~(5年)

10月10日 今日の5年生、朝からテンション高めです。そう、だって、今日は楽しみにしていた学級集会活動があるからです。学級会で、みんなで話し合って、みんなで計画を立て、みんなで互いに楽しめるブースをつくって今日を迎えたのです。

教室に入るとすぐに「くじ引きブース」がありました。いっつもいい表情だけれど、今日は一段といい表情机の前の看板も、なんか手作り感満載で味わい深いです。景品も、子どもオリジナルです。

笑顔に引きつけられ、自分もくじ引きを引くと…なんと1番!すごいぞ自分(プチ自慢)。とってもうれしい気分なりました。

これは「投的ブース」です。おう!アクティブだ。紙コップを積み上げるところがナイスアイディア。当たった時の爽快感はなかなかのものです。

積み上げ方に職人感が出ています。ここでもいい表情

さて、ここのブースは…「クイズコーナー」のようです。クイズに答えて正解すると、カードにスタンプを押してもらうというアイディアが凝っています

クイズの難易度もうまく調整されていて、解きごたえがあります。さすが高学年。

スタンプは、なんと、これがオリジナルスタンプ。発泡スチロールのトレイを活用しているところもナイスアイディア。くっきりデザインが浮かび上がっていました。どんどん大人の想像を超えていくのが、学級会のおもしろいところ。子どもって本当にクリエイティブ。

そして、やっぱりいい表情。

ここは「割り箸アーチェリー」のブース。アーチェリーが丁寧に作られていました。やり方を丁寧に教えてあげれば、自然と生まれる「ありがとう」。温かな触れ合いからは、温かな言葉が生まれます。

そして、ダイナミックな「お化け屋敷」のブース。よく作りましたね。このアイディアと実践のエネルギーに敬意を表します。

フェースペイントもいい感じ。

学級会をクリエイティブに思い切り楽しむ5年生でした。

【岩根小】楽しい!(1年)

10月6日 1年生が、校外学習で安達ヶ原ふるさと村に行ってきました。ふるさと村のシンボルでもある五重塔がお出迎えをしれくれました。

まずは、施設内にある「げんきキッズパーク」を訪れました。ここには、アスレチックやボールプールなど、子どもたちが大好きな遊具があります。子どもたちは、にこにこ笑顔で思い切り体を動かしていました。

当たり前のように思うかも知れませんが、子どもたちはあっという間に遊びを作り出していきます。この作り出すエネルギーは、本来、子どもたちがたくさんもっているもの。

だから、遊びは主体性や創造力も作り出す大切な時間なのです。

ふるさと村には、屋外にも楽しい遊具があります。トランポリンではずむ子どもたち。はずむ感覚は、普段の学校生活では味わえないものです。新鮮な感覚を体験できるのも校外学習ならではですね。

青空と遊具と子ども。相性100万点の組み合わせですね。

お次は、万華鏡づくりです。

子どもたちは、万華鏡から見える世界にどんなおもしろさを感じているのでしょうか。一人一人に話しを聞いてみたくなります。「気付き」も大切な学びです。

万華鏡に入れる紙も自分で選べます。お気に入りの紙を選んでうれしそう。

忘れられない「体験」になりました。

そして、お待ちかねお弁当タイムです。青空の下でおいしいお弁当を友達と食べる…すてきな時間、すてきな体験です。

保護者の皆様には、朝早くからお弁当を作っていただきありがとうございます。子どもたちは、みんな「おいしい、おいしい」と食べていました。

最後はみんなで記念撮影。お天気にも恵まれ、楽しい「体験」がたくさんできました。

【岩根小】大豊作! ~サツマイモ掘り~

10月5日 本日、待望のサツマイモの収穫をしました。サツマイモの師である、コミュニティスクール(学校運営協議会)会長様にもお越しいただき、手ほどきを受けました。

そおっと土をかき分け、サツマイモとのファーストコンタクト。おっ、出てきた、出てきた。

こちらでも、そおっと、そおっと。

なかなかいい感じに掘れたようです。

お、おおきい!

大豊作のサツマイモ掘りでした。

今日、サツマイモを持ち帰った学級もあります。ぜひ、お子さんにサツマイモを掘った時の感想を聞いてみてください。「体験」したからこそ感じるものがあったと思います。

これから、このサツマイモをどうしていくのか、それを考えていくことも大切な学び。子どもたちの今後の活動が楽しみです。

【岩根小】150周年企画、進行中 ~代表委員会~

10月4日 代表委員会が企画した150周年企画は「全校生でにゃん四郎と一緒に写真を撮って学校に掲示しよう!」です。その実現のため代表委員会の子どもたちが、休み時間を使って何度も話し合ってきました。今、その願いの実現のため、各学年ごとに写真を撮影しています。掲示コーナーも少しずつできあがってきました。

子どもたちの素朴な考えを実現していくこと、これも「夢」に向かって進むことだと考えています。

はじめに撮影したのは、やっぱり代表委員会の皆さんです。

一日一日学年の撮影が積み重なっています。

大切なのは子ども自信が自分事として考えること、動くこと、乗り越えること。

子どもが真ん中にいる学校を目指していきます。

【岩根小】震災を知る ~コミュタン福島見学学習~(5年)

10月3日 5年生がコミュタン福島に見学学習に行ってきました。

コミュタン福島は、放射線や環境問題を身近な視点から理解し、環境の回復と創造への意識を深めていくための施設です。

5年生にとって、東日本大震災は生まれる前の出来事です。しかし、福島で生まれ育つ子どもたちにとって、当時何が起こったかを知ることは大切なことです。5年生は、大きなスクリーンを見ながら、当時を映像と共に振り返っていました。

当時の福島原子力発電所を再現した模型も見てきました。そのリアルさに驚いている子もいました。

また、放射線は身の回りにも存在していること、いろいろな物質からも出ていることなど、放射線に関する正しい知識を身に付けました。「正しく恐れる」ことは、放射線教育にとって欠かせない視点です。

5年生は、総合的な学習の時間でSDGsについての理解を深め、自分たちの疑問を探究しているところです。コミュタン福島での見学学習が、よりよく発展していくよう学びを深めていきます。

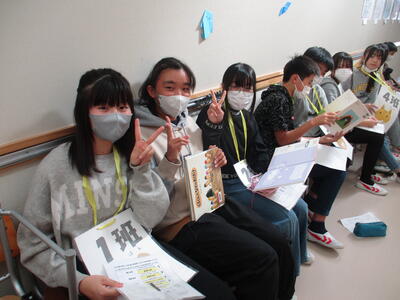

【岩根小】さあ行こう!まちたんけん(2年)

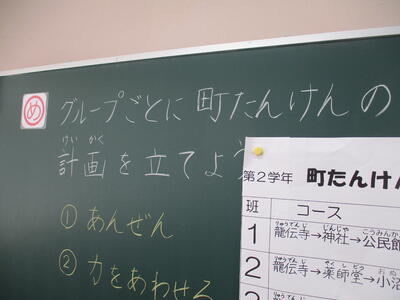

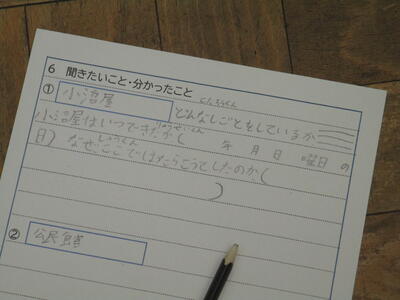

10月2日 2年生は、今度、生活科の学習で「まちたんけん」に行きます。

今日はその計画作りです。

ようく見ると、1・2組が混ざり合っていました。混合チームで班編制をしたようです。

3年生になると学級替えがあります。今から学級を超えて活動することは、次の学年を見越した取組にもなります。

子どもたちは、それぞれの班に分かれて、自分達が調べてみたいことや聞いてみたいことを考えていました。

どんな探検になるか今から楽しみです。

【岩根小】自然にたっくさん触れて!(春蘭)

9月29日 本日、春蘭学級が合同で、本宮のKふぁーむに足を運び、自然・農業体験をしてきました。

生まれたての卵洗いも経験しました。みんな、表情が輝いています。

産みたての卵を洗う体験なんて、そうそうできるものではありません。

自分で実際にやってみるから、新たに分かることもたくさんあります。

パプリカの収穫にも挑戦しました。

みんな、とっても生き生きと活動していました。やはり、本物に触れる「体験活動」は、その時の驚きや喜びが新鮮な体験として記憶に刻まれていきます。

引き続き、今年の重点である、本物に触れる「体験活動」の充実に努めていきます。

【岩根小】考える、自ら動く体育科(4年)

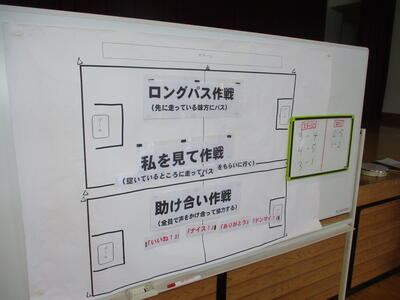

9月29日 4年生が体育科で「ポートボール」の学習をしていました。1・2組合同での体育科です。

ウォーミングアップを終えると、チームごとに集まり、どうすれば相手チームに勝てるか、その作戦を考えました。それぞれに作戦名が付いていて、自分たちのチームに適した作戦を選択するようになっていました。チームの特徴を頭に入れながら、よりよい作戦を考えることも体育科の大切な学びです。

いざ試合が始まると、プレイは一気にヒートアップ。作戦を意識し、パスやドリブルを使って、相手チームに切れ込んでいきました。

速いパスで攻め上がる「ラン&ガンスタイル」のチームもあれば、ドリブルキープからのキラーパスを狙うスタイルのチームもありました。

「行け!」

ボールが弧を描き、ゴールマンを目指していきました。

見ているチームは、タブレット端末で動画撮影。振り返りや休み時間などに見ることで、自分たちのチーム戦術を見直すこともできます。

激闘は続きます。

そして、最後はお互いの検討を称えてあいさつで終わります。礼儀もスポーツには欠かせないものです。

自分達で進んで片付けもします。これも大切な体育科の学びです。

開放感があり、それでていて自分達できびきびと動く、そんな清々しい体育科の授業でした。

【岩根小】誕生日おめでとう(3年)

9月29日 業間の休み時間は、3年生のお誕生日係さんが、8、9月の誕生日のお友達をお祝いしていました。

お誕生日係の友達が企画をして、実際に会を進めていきます。

お誕生日の人に、インタビューもしていました。

「お誕生日の時、どこかに行きましたか?」

お誕生日の友達は、少し照れくささそうにインタビューに答えていました。

1年に1度、自分にスポットが当たり、学級のみんなに生まれてきたことを祝ってもらう。そんな時間がつくられれるのも、係活動のすてきなところです。

お誕生日の友達は、すてきな手作りプレゼントももらっていました。よかったですね。

最後は自分たちで片付けもしっかりと行っていました。係活動も「学級活動(1)『学級会』」の一形態です。

自分たちで話し合って、自分たちで計画を立て、自分たちで実践し、自分たちで振り返る。そんな学級会を、引き続き大切にしていきます。

【岩根小】心引かれる読み聞かせ ~読書タイム~

9月29日 毎週金曜日の朝は読書タイムです。今日は、低学年で読書ボランティアの皆様が読み聞かせをしてくださいました。

読書ボランティアの皆様は、学年の発達段階に合わせて、興味・関心が高まるような本を選んでくださっています。ですから、子どもたちは、いつも話に引き込まれていきます。

仕掛けのある絵本も、子どもたちの心をぐんと気持ちを引きつけます。

絵本に向かって集中する子どもたち。

春蘭学級では、毎日、読み聞かせから始まる学級があります。毎日、読み聞かせを続けるって、決して簡単なことではありません。

子どもたちは、毎日の読み聞かせを楽しみにしています。集中力もアップしています。

「本物は続き、続けば本物になる」

そんなことを感じた読書タイムでした。

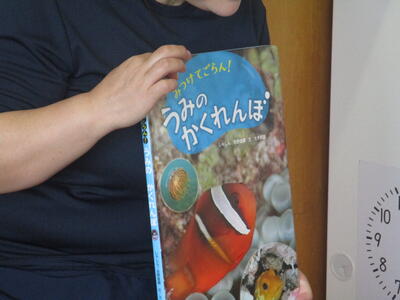

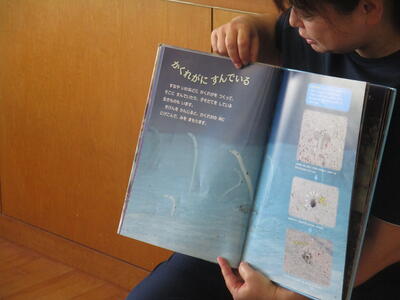

【岩根小】優しい読み聞かせ(1年)

9月28日 1年生が先生に本を読んでもらっていました。みんな、とっても楽しそう。

本の題名は「海のかくれんぼ」。1年生の心をぐっと引きつける楽しい本です。みんな、食い入るように本を見つめていました。

「あっ!ちんあなごだ。すいぞくかんで みたこと あるよ。」

「よく知ってるねえ。そのとおり、ちんあなごです。」

きっとご家族で水族館に行かれたのでしょう。その時の記憶がしっかり残っているんですね。

読み聞かせを通して、楽しい対話も生まれていました。

一生懸命に絵本を見つめる1年生。先生の優しい声が、心地よく耳に届いているようでした。

【岩根小】栄光を称えて ~賞状授与式~

9月27日 今日の春蘭タイムは賞状授与式を行いました。一人一人の栄光を岩根小みんなで称えます。一人の輝きはみんなの喜びでもあります。

東北放送主催「こども音楽コンクール」福島地区大会では、優秀賞を受賞しました。夏の暑い日も一生懸命練習に励んだ努力の成果です。あの日の歌は忘れられない思い出です。

第73回社会を明るくする運動では、標語の部2名(6年1名、5年1名)、ポスターの部2名(6年1名、5年1名)がそれぞれ金賞を受賞することができました。言葉も絵も本気で考えなければ、人の心を動かすものはできません。よくがんばりました。

続いて、安達地区小学校理科作品展の賞状授与です。4年生男子の作品が、その着眼点を評価されアイディア賞を受賞しました。おめでとうございます。

第33回福島県小学生リレーカーニバルでは、女子走り幅跳びで2位に入りました。福島県のトップ選手が集まる中での2位でした。1位との差はわずか2cm。その2cmを追い求め、また練習に励むことを願いました。

一人一人の努力の成果に心からの拍手を送ります。おめでとうございます。

【岩根小】雨の日だからこそ

9月27日 今日は朝から雨模様。傘を差しながらでは歩きづらかったと思いますが、班長さんを先頭にがんばって登校してきました。改めて見てみると、1年生にとって傘は大きいですね。傘を差している時の歩き方について、改めて注意を促していきます。

さて、少し気持ちが下がる雨の日ですが、雨の日には雨の日だからこそ教えるべきことがあります。

玄関に入る前に傘に付いた水滴を払うこと。周りに人がいないかよく確認すること。

傘に付いた水滴を払ったら、今度はくるくるっと傘を丸めること。社会性を身に付けていくには、一つ一つの習慣付けが欠かせません。

何でもやってあげるのではなく、自分でやらせること。

それをしっかり見守ること。

できたら、しっかり認めること。

すると、4年生が1年生に傘の丸め方を教えていました。

「ここのボタンに、パチンと止めるんだよ。」

教え方も上手でした。

雨の日に教えることはたくさんあります。そして、雨の日に見られるよさもたくさんあります。

【岩根小】支援に感謝です

9月26日 2年生は、生活科の学習でサツマイモを植えました。毎日のように水を上げ、継続的に観察をしながら大切に育てています。しかし、野菜栽培は子どもの力だけでは難しいものがあります。そこを支えていただいているのが、コミュニティースクール(学校運営協議会)の会長さんです。

思い起こせば4月、子どもたちがサツマイモを植えやすいように、畑を耕し、マルチシートをかけていただきました。雑草だらけにならないよう、定期的に畑の管理もしていただきました。感謝しかありません。

収穫がまじかに迫った今日は、試し掘りをしてくださいました。なかなかの大きさのサツマイモもあったとのこと。子どもたちの喜ぶ顔が目に浮かびました。

会長さんは、試し掘りだけではなく、子どもたちが雑草のとげでけがをしないよう除草もしてくださいました。このような支えがあるから、学校は成り立っていることを改めて感じています。本当にありがとうございます。

生活科でも「人、もの、こと」に触れる体験的な学びを大切にしています。会長さんのサポートをしっかり感じられるよう、子どもたちに話をしていきます。

会長さん、収穫の日も、また一緒によろしくお願いいたします。

【岩根小】学校だより春蘭№12を発行しました

9月26日 9月も今週で終わりです。ずっと暑さが続いていましたが、ようやく秋を感じられる過ごしやすい天気になってきました。

現在、地域によってはインフルエンザも流行しているとのこと。新型コロナウイルス感染予防対策と併せて、衛生面に留意していきます。ご家庭でも、子どもたちの生活リズムが乱れないよう「早寝、早起き、朝ごはん」を大切にしてください。よろしくお願いいたします。

ふと立ち寄った図工室で「祝」の文字を発見。子どもたちが、手間をかけて、丁寧に作っていることが伝わってきました。よりよい学校をつくるのは子どもたち自身です。

本日、学校だより「春蘭」№12を発行しました。ご一読ください。

230926_学校だより12(地域版12).pdf ←こちらからもご覧いただけます。

【岩根小】修学旅行⑯ ~グッドデザイン編~

9月26日 修学旅行の思い出がたくさんできた6年生。6年教室前には、赤べこや起き上がりこぼしなど、自分達で絵付けをした作品が並べられていました。

どの作品もなかなかの力作ぞろい。

繊細なデザインに丁寧さを感じます。

これまたなかなかの味わい。デザインに個性が表れています。

起き上がりこぼしもいい感じ。子どもの発想っておもしろいですね

6年生の皆さん、赤べこや起き上がりこぼしを見るたび、みんなで力を合わせた修学旅行を思い出してくださいね。

【岩根小】今日の給食 ~~

9月26日 今日の給食のメニューは「肉丼」「いんげんのツナ炒め」「じゃがいもとほうれん草のみそ汁」でした。

豚肉がたっぷり入った肉丼の具を、ご飯に豪快に乗せて食べます。肉丼の具のつゆがご飯に浸み込みます。つゆだく派の皆さんにはたまらないですね。

新鮮ないんげんとツナが形崩れなく上手に炒められていて、味もナイスコラボレーション。このおかずだけでも白いごはんが進みます。

これまたしっかり形の残ったじゃがいもを頬張って素材の味をかみしめました。毎日、幸せの給食です。

【岩根小】賢治の世界に触れて ~ブックトーク~(6年)

9月26日 6年生のブックトークが行われました。しらさわ夢図書館から司書さんが来校され、6年生の学習と関連の深い本を紹介されていました。

今回のテーマは「宮沢賢治」。6年生は、国語科で賢治作品「やまなし」について学びます。ここでは、作品の世界から感じたことを書くことが単元の大きなねらいになりますが、たくさんの賢治の名作に触れることも大切な学びとなります。

「風の又三郎」「注文の多い料理店」「セロ弾きのゴーシュ」…数え上げればきりがないほど、賢治は多くの作品を世に残しました。

皆さんの好きな賢治作品はなんですか?読書の秋です。お子さんと一緒に「賢治トーク」をするのも、秋の夜長にはちょうどよいかもしれません。

子どもたちには、感受性豊かなこの時期にたくさんの賢治作品に触れ、感性を豊かにしてほしいと思います。

真剣に話を聞く姿にも6年生の成長を感じました。

ちなみに、私は「よだかの星」が好きです。

【岩根小】アクティブに学ぶ(5年)

9月26日 5年生が外国語科の学習中。今日はALTの来校日でもあります。

今日は大文字と小文字を使って、自分の名前を書く学習をしていました。

学習が早く終わった子は友達と確認したり、わからないときは自分から友達のところに足を運んだりしながら学びを進めていました。

確認も質問も自ら動く。アクティブな学びが当たり前になってきています。

そして、一斉指導になればさっと席に着きます。このメリハリが学びには欠かせないものです。

すぐにALTの先生のネイティブな発音を真似して、単語の読み方のトレーニングに入っていきました。

【岩根小】ありがとう6年生&3年生

9月26日 毎朝の当たり前の光景になりつつある、6年生の朝の草むしり。校庭あんなに生えていた草が、すっかりなくなっています。改めて、6年生の力を感じるばかりです。

校庭の奥のほうまで、みんなできれいにしています。

ただただ、頭が下がります。毎朝、本当にありがとうございます。

小さな体で一生懸命、草を取ります……って、ん?あら?

よく見れば3年生の皆さんじゃないですか。聞けば、

「6年生が草むしりをしているのを毎日見ていたんです。手伝おうと思ったけど、なかなか行けなくて…。でも、今日はみんなで来ちゃったんです。」

とのこと。思いを行動に表すって、大人でも難しいことです。気付き、考え、行動する力に驚くばかりです。

心強い小さな助っ人達の登場に、思わず心が和みました。

気が付けば、たくさんの子どもたちで草むしり。

「誰かのために何かをしたい」「みんなで何かをやってみよう」

「たい」「よう」輝く岩根小の朝でした。

【岩根小】元気に運動

9月25日 ようやく、秋らしさを感じた今日。お昼休みは、子どもたちがたくさん校庭に出ていました。

先生と一緒にドッジボール。先生と遊んだことって、いつまでも覚えているから不思議です。

サッカーで思い切り体を動かす6年生。修学旅行の疲れは、すでに消えているようです。…若い。

むしろ、久しぶりの外遊びを全力で満喫していました。…本当に若い。

一輪車で遊ぶ子どもたち。なんか、とっても楽しそう。

こんなふうにすいすい乗れたら、楽しいだろうなぁ。

お馴染み、写真撮られ隊のみなさんは鉄棒遊びを楽しんでいました。

【岩根小】今日の給食Ⅱ ~納豆も上手に食べてます~

9月25日 給食に納豆が出ると、低学年の教室では、ちょっとしたカオス状態になるのが定番。少し気になって、いろいろな学年にお邪魔してみました。

さすが3年生、安定の納豆まぜまぜです。手もよごさず上手に納豆を混ぜていました。

2年生もなかなか上手に食べています。さすがに、口の周りが納豆まみれの人はもういません。みんな、おいしそうに食べていました。

さて、1年生はどうでしょう。

おう!すっかり納豆まぜまぜにも慣れ、上手に食べていました。子どもの成長は本当に速い。

姿勢よく食べる姿にも、この半年間の成長を感じます。

自分でできることがどんどん増えていますね。

おかわりもしていました。どうやら、ポテトの野菜味噌和えが大人気のようです。

1年生の皆さん。しっかり食べて、大きく育ってくださいね。

【岩根小】今日の給食 ~豆で健康~

9月25日 今日の給食のメニューは「ポテトの野菜味噌和え」「実だくさん汁」「納豆」でした。

ポテトと野菜と味噌が絶妙にマッチング。味噌って、いろいろな具材に合うんですね。ご飯が進むおかずです。

身がたくさんのお汁は、見るからに栄養満点。疲れた体には元気が戻ってくるようです。

そして、最後は福島県民が大好きな納豆です。粒の大きな納豆は、見るだけでおいしさ確定。

そう言えば、味噌も納豆も豆から作られています。と言うことで、今日は、栄養満点の豆づくし給食でした。

【岩根小】見て見て!ぼくの、私の「ふわふわ ゴー」(1年)

9月25日 2年生が図画工作科の学習中。学習している題材は「ふわふわ ゴー」。「風で動くおもちゃ」と作るものがはっきり決まっているのが、工作の学習の特徴です。

自分の「ふわふわ ゴー」をうちわで仰いで動かすのです。

1年生は、自分の作品を見てもらうことが大好きです。

「見て見て、これ何に見えますか?」

と元気よく尋ねてきます。どうやら、かっこいい戦車のようです。

「見て見て」は続きます。

そのうち、うちわで仰ぎ始めました。さて、どれぐらい進むのかな。

友達もどんどん集まってきました。自分たちでつくった工作で遊ぶことも1年生に撮っては大切な学習です。遊びながらアイディアがひらめき、創造を続けていくのです。

想像の翼を果てしなく広げる1年生でした。

【岩根小】はじめてのミシンソーイング(5年)

9月22日 家庭科でミシンに取り組む5年生。今日がはじめてのミシン学習ようです。

手順通りに糸を回したつもりでも、なぜか絡まるのが不思議なところ。

先生方も総出で教えます。

明日からは、心強い市の学習ボランティアの皆様にご指導いただく予定です。多くの人についてもらうと、一気に覚えていくのが不思議なところ。人の力の大きさを感じます。

集中して取り組む5年生でした。

【岩根小】今日の給食 ~夢給食~

9月22日 今日の給食のメニューは「チキントマトカレー」「ブロッコリーサラダ」「ヨーグルト」でした。

カレーをご馳走と感じる世代にとっては、まさに夢給食。とにもかくにもカレーなのです。さらに、トマトがしっかりと煮込まれていて、ほのかな酸味を感じるところもブリリアント。

ブロッコリーサラダは食べ応え抜群。

ヨーグルトで腸内環境も整います。

いくつになっても、カレーはわくわくする夢給食です。

【岩根小】積み重ねる道徳科(4年)

9月22日 4年生が道徳科の学習をしていました。扱う題材は「温かい言葉」。「親切、思いやり」の内容項目になります。

学習形態は様々です。考えを伝え合うのですから、今日はお互いに顔が見やすいコの字型で学習です。

ここで大切になるのが自己を見つめること。先生は、

「今まで自分は、相手の気持ちを考えて親切にしてきたかな。」

と投げかけます。そうすることで、今までの経験を振り返る子どもたち。できたこともできなかったこともすべて経験です。大切なのは、自分の強さや弱さと向き合うこと。

互いに意見を交わす子どもたち。自然に話し合う姿にも積み重ねを感じます。

至る所で、自然に考えを伝え合う4年生。

今までの自分ができたこと、できなかったことをしっかりと振り返る子どもたち。自分との対話です。

自分と対話した後は、その考えを学級全体に広げます。それぞれの体験、考え方に触れることで、物の見方、捉え方が広がっていきます。

週に1回の道徳科を大切にしています。

【岩根小】思いを伝える代表委員会 ~創立150周年に向けて~

9月22日 業間の休み時間、代表委員会の皆さんが校長室に相談にやってきました。依頼内容は、創立150周年の節目の年に、にゃん四郎と一緒に学年写真を撮りたいとのことでした。そして、その写真を学校のみんながよく見るところに飾りたいと説明していました。

自分たちで企画書も作ってきて、一生懸命に説明をしていました。校長先生は、みんなでしっかり考えて、意見をまとめてきたことをねぎらわれた後、

「全学年の協力をもらうこと、昼休みの時間帯を使うことなので、今度の職員会議で先生方と確認してからOKを出すね。」

と話されました。また、校長先生は、

「休み時間を使って準備するようになるけど、それでも大丈夫?」

と決意の確認をしました。すると、子どもたちからは、

「はい、大丈夫です!」

と心強い返事が返ってきました。

この企画を生み出すまで、何回も話合いを重ねた代表委員会の皆さん。すてきな企画を考えることができましたね。まずは、やってみよう。その強い意思に心からの拍手を送ります。自分たちでよりよい学校をつくる意識、これからも大切にしてください。

【岩根小】ありがとう、6年生Ⅳ(6年)

9月22日 修学旅行の余韻も冷めやらぬ今日、朝から、当たり前のように草むしりに励む6年生。

絶対に体は疲れているはず、それでも校庭に出てきてくれました。

「疲れているのに、ありがとうね。」

と声をかけると、いつも通り、

「あっ、大丈夫です。」

と当たり前のように心強い返事が。

本当に頼りになる6年生です。

【岩根小】修学旅行⑮ ~帰校編~

9月21日 2日間の旅程を終え、多くの保護者や先生が出迎える中、無事、帰校することができました。

帰校のあいさつをした代表児童は、少し緊張の面持ちでしたが、この二日間で成長したことをしっかりと自分の言葉で伝えました。最後に、

「この修学旅行で学んだことをこれからの学校生活に生かしていきたいです。」

とまとめたのですが、ここはメモには書いていなかったこと。その場で出た自分の言葉です。思ったことを堂々と伝える姿に、ぐんと成長を感じました。

話を聞く態度も本当に立派でした。

肉体的には相当疲れているはずなのに、しっかり立つ姿はさすが6年生。

その真剣さは、必ずや下の学年のよい目標となっていきます。

2日間の修学旅行で得たことを大いにかみしめ、明日からのステージにつなげていくことを強く願っています。

6年生の皆さん、お疲れ様でした。

【岩根小】修学旅行⑭ ~フィールドワーク編~

9月21日 いよいよフィールドワークのスタートです。班ごとにどんな活動をするか計画を立て、自分たちで予約をしました。自分たちでつくったオリジナルプランは、ワクワクドキドキがいっぱいです。

さっそく、赤べこの絵付けに挑戦する班がありました。

すごい集中力です。工房で働く職人さんの雰囲気さえ漂います。

足裏がゴールド。おしゃれな赤べこ完成です

とっても楽しそうに絵付けをしています。この明るさが班を支えます。

細部までこだわって仕上げる。渾身の作品です。

ドライヤーで乾かして、絵の具を定着させるんですね。実際にやってみるから分かることです。

ほぼ同時刻。ちがうお店でも絵付けに励む6年生。

どの班もすごい集中力です。

それにしても繊細な作業です。

きれいに仕上がったようです。

完成したマイ赤べこを眺めながら、少し早めのランチタイム。こんな楽しみ方もあるんですね。

同時刻、別な場所では、饅頭づくりを体験中。自分でつくる饅頭の味は、きっと格別だったことでしょう。

赤べこがうまく仕上がった後は、会津グルメに舌鼓。おいしそう&楽しそう。

歴史ある建物で一休み。こんな時間が過ごせるのも旅行ならではです。

こちらの班の食事もおいしそう。班の雰囲気もとってもいい感じ。

これ、絶対うまいです。ナイスチョイス!

おいしすぎて、楽しすぎて、なぜかおみやげのお面を装着。

友達と一緒に絵付けをした赤べこ、友達と一緒に食べたラーメン、友達と楽しく笑った時間…、すべてがかけがえのない思い出となって積み重なっていきました。

【岩根小】修学旅行⑬ ~鶴ヶ城編~

9月21日 ホテルを出発し、本日、最初の見学地である鶴ヶ城へ向かいました。

鶴ヶ城を見学した後は、すぐに班ごとにフィールドワークに出発するので、ここで携帯電話を配付しました。

歴史の町・会津、鶴ヶ城へ向かう途中にも見学ポイントはさりげなく存在しています。

先生が教えてくれたのは石垣でした。くわしい人になると、石の積み方を見ただけで、いつ頃に作られたかもわかるとのこと。見ようとすれば見えてくるものって、たくさんありますね。

いよいよ鶴ヶ城に到着です。

「わーっ、大きい!」

鶴ヶ城を初めて見る子も多く、新鮮な感動と共にお城を見上げました。

城内では、歴史を感じるものが所せましと展示されていました。

子どもたちは、メモを書いたり、写真を撮ったりしながら、じっくりと見学していました。

リニューアルされた鶴ヶ城は、一層、魅力たっぷりの展示が並んでいました。

拡大双眼鏡を使って、天守閣から会津の街並みを見るのもおもしろい。一度は体験したいものですね。

精巧に作られたジオラマも見応えがありました。

鶴ヶ城を体験した6年生。次は、いよいよ会津の街に飛び出していきます。

【岩根小】修学旅行⑫ ~2日目スタート編~

9月21日 修学旅行2日目がスタートです。時間通りに集合場所に集まって、体調確認をしました。枕が変わって寝付かれなかった子もいましたが、全員、健康状態は良好です。

さあ、お待ちかねの朝食の時間です。「いただきます」のあいさつをしっかり行いました。

ちなみに、このあいさつですが、何を話すか、どんな一声を添えるかは、すべて子どもに任せています。自分の思いを、自分なりに伝えていくことも大切な学びです。

朝食は、松花堂弁当スタイル。「どんなメニューかなあ」と、ふたを開けるのも楽しいところ。

今日もみんなで食事を共にします。一緒に過ごす時間は、やっぱり楽しいものです。

「全部、食べられるかなぁ。」

と心配する子もいましたが、それぐらいゴージャスな朝食です。

朝からしっかり食べて、修学旅行2日目がスタートしました。

【岩根小】修学旅行⑪ ~振り返り編~

9月20日 思い出いっぱいの修学旅行1日目。入浴も済ませ、無事終えることができそうです。…おっと、ここで忘れちゃいけないのが、修学旅行は学習ということ。一日でどんなことを学んだか、明日は何に気を付けていけばよいかを室長さん会議で確認しました。

お互いに声を掛け合ったり,励まし合ったりしていたところがたくさ見られた。ボートの片付けを最後までみんなでやりきった…etc.、先生は子どもたちのがんばりをたくさん認めてくださいました。

そして、課題も提示しました。先生からは、「みんなで泊まれてうれしいのは分かるが、声の大きさ、靴の並べ方等、館内での過ごし方が気になる人がいる。知らんぷりせずに互いに声を掛け合い、ルールやマナーを再確認していくこと」というお話がありました。室長さんたちは、しおりにメモをしながら、真剣に話を聞いていました。

ほめて伸ばすというけれど、思春期に入り、自我が確立されてきている高学年には、ストレートに求めることも大切な指導だと思っています。期待しているからこそ、課題を具体的に伝え(求め)、改善につなげ(高め)、最後にしっかりと変容を認める。指導はこの繰り返しだと思っています。

修学旅行を通して、親元を離れ自分達で考え、行動することの大切さを体験的に学ぶ6年生。

さあ、明日はフィールドワークが待っています。班のみんなと協力しながら、自分達で計画した予定を実行していきます。途中うまくいかないことがあれば、そんな時こそ班の力が試されます。

明日も、6年生がおおいに活躍することを願っています。

【岩根小】修学旅行⑩ ~ホテル編~

9月20日 本日のお宿に到着……。

…………豪華です……。子どもたちにとって予想以上だったようで、

「僕たち、本当に泊まっていいんですか。」

と真顔で尋ねてくる子や、

「いやいや、これはまずいでしょ」

と何かに焦りを感じる子や、

「すご~い。うれしい」

と素直に喜びを表現する子、反応は十人十色。

こんなすてきなホテルに泊まれるのも、保護者の皆様のおかげです。親への感謝は、ふとした時に感じるもの。家に帰ったら、改めてお礼をするよう伝えました。

大勢の人が集う場所で、ルールやマナーを意識して生活することも大切な学びです。本当にありがとうございます。

そして、お待ちかねの本日の夕食です。会場がすでに豪華です。

「おいしそう。」

「こんなに食べられるかなぁ。」

豪華な料理に思い思いの感想を述べながら、座席に着きました。

「いただきます。」

のあいさつをして宴が始まりました。

きれいに盛りつけられたホテル料理に心躍らせ、食はどんどん進んでいきました。

「同じ釜の飯を食う」仲間とはよく言ったもので、共に食事をするだけで一層つながりが深まっていきます。

おいしい食事で、一日の疲れも吹っ飛びます。

おいしくて楽しい食事の時間が、穏やかに過ぎていきました。

【岩根小】修学旅行⑨ ~ボート編その2~

9月20日 続いて、もう一つの学級が萩野漕艇場に登場しました。さっ、まずは同様にトレーニング。一周回って、この運動部合宿的光景が普通に見えてくるのが旅のおもしろさ。

6年生は、やはり飲み込みが早い。チャレンジ精神が伝わってきます。

その調子、その調子。実は、このトレーニングマシン、後ろでしっかり押さえている人が必要なのです。これもまた、大切な協力です。

そして、お待ちかねの水面デビューです。

前半のクラスと同様に、

「うわっ、揺れる。」

「こわっ。」

の叫び声。まるでデジャブ。そうですよね、最初はみんなおっかなびっくりです。

それでも、なんとかチャレンジするところが6年生のよさ。やっぱり「全力」が似合います。

さあ、みんなの力を合わせて出発です。

大丈夫、少しずつ慣れていきます。まずはやってみる。「なすことによって学ぶ」のです。

真剣だから楽しい。難しいからおもしろい。適度なハードルを設定することは、乗り越える喜びを感じさせること。

そして、何よりうれしいのがこのサポート力。誰に言われるまでもなく、自分から動く。日本代表のサッカーやバスケ、バレー、ラグビーなどを例に出すまでもなく、このカバーリングの力こそ集団の本当の強さだと思っています。6年生は、こういう姿が本当にかっこいい。

合間の会話もまた楽し。非日常がつくるゆとりは、人と人の関わりが深まる大切な時間でもあります。

そして、最後にサプライズプレゼント。ざわつく、漕艇場。

今回、ボランティアで講師をしてくださったの皆様が、デモンストレーションでボートを漕いでくださることになったのです。

一糸乱れぬオールさばき。そして、速い&かっこいい。大人の本気は、ただただすごい。

気が付けば、にゃん四郎もボートデビュー。

当然、最後は片付けタイム。片付けることも大切な学びです。みんなでボートを川から引き上げ、洗って、拭いて、しまうのです。

一人でなんてできるわけがありません。でもね、みんなでならばできるんです。

全員参加でフルパワーで片付けます。

ボート小屋の中にしまいます。結構高い所に片付けるのですが、それを、当たり前のようにやってしまう6年生。子どもの力、集団の力に改めてリスペクト。

感謝の気持ちを込めて、最後のごあいさつ。最後までしっかりとやり切った6年生でした。

【岩根小】修学旅行⑧ ~ボート編その1~

9月20日 いよいよ、本日のメインイベントのボート体験です。

萩野漕艇場に到着したときは、雨がぱらついてきたのですが、そこはいわねっ子の熱い思いでさくっとクリアー。ほぼ無風、曇り空という絶好のコンディションでボート体験ができます。

しかし、ボートには、すぐには乗れません。基本となる動きを覚える必要があります。ボート部出身の先生のご指導を受けます。

しっかり聞く子どもたち。とってもメリハリが効いている6年生。見ていて気持ちがいいです。

いざトレーニング。

絵的には、修学旅行を飛び越えて、もはや合宿感さえ出ていますが、子どもたちは楽しそう。みんな、なかなか筋がいいんです。飲み込みも早い。

というわけで、あっという間に水上デビュー!

はじめては何でも不安なもの。ボートに乗るとき、思わず、

「うわっ、揺れる。」

「こわっ。」

との声も聞こえてきましたが、恐れず体験するチャレンジ精神が岩根ソウル。

ボランティアで駆けつけてくださった講師の先生の話をよく聞いて、

力を合わせてこぎ出せば、

あっという間に覚えてしまうのが、子どもの力のすばらしいところ。

このボート、種目的にはナックルフォアと言うらしいです。一人1本オールをもって漕いでいくのです。どんなに一人の力が優れていても、水をキャッチするタイミング、漕ぐリズムが揃わなければボートは進みません。船上にいる5人の力が一つになって、はじめて力強く進んでいくのです。

すでにボートを楽しみ始めた6年生。

「もっと乗りたい。」

「もう一回、乗ってみたい。」

子どもたちのやってみ「たい」が動き出せば、何度も何度もチャレンジが始まります。子どもは本来チャレンジャーです。おもしろいと感じたものには、何度だって取り組みます。

ボートを満喫する子どもたち。もう、選手感さえ漂ってきました。

気持ちが揃えば、オールだって揃ってきます。

風を感じてボートは進みます。

見ているときも楽しいのがボートの魅力。

ボートが岸に近づいてきたら、桟橋にいる仲間がサポートします。サポートも体験的に学ぶのです。

楽しかった時間は、瞬く間に終わりました。

「楽しかったですか?」

と講師の先生の問いかけに対し、

「は~い!」

全員が一斉に挙手。ピンと伸びた手に、子どもたちの、腹の底からの充足感を感じました。

【岩根小】修学旅行⑦ ~化石発掘編~

9月20日 化石への熱い思いも高まったところで、さあ、発掘タイムのスタートです。まずは、石の砕き方、道具の使い方の指導を受けました。ここでも大切なことは、しっかり話を聞くということ。けがの防止にもつながりますね。

さあ、いよいよ発掘スタート。石を割って、その中にある貝や魚の化石を探します。根気がいる作業ですが、時間との勝負でもあります。

と思っていたら、

「あっ、なんかあります。」

との声が上がってきました。

貝殻や魚の骨の一部が見つかりました。

「これは…魚の骨かな。」

化石発掘は、はるか何万年前の世界に出会うことでもあります。そう考えると、壮大なスケールさえも感じます。なんともスペクタクルな化石発掘です。

本日、化石を発見した子どもたちは、その化石を持ち帰りました。子どもたちが家に帰ったら、どんな化石なのか、どんなシチュエーションで発見したのか、化石を見ながら、そんなお土産話をぜひ聞いてあげてください。

大人にはただの石に見えるかも知れませんが、子どもにとってはプライスレスの宝物。そんな子どもの気持ちに寄り添っていただけたらうれしいです。

【岩根小】修学旅行⑥ 〜カイギュウランド編〜

9月20日 カイギュウランドたかさとに到着しました。

「会津は昔、海だった」のキャッチフレーズが示すとおり、ここ高郷では、国内で数例しか存在しない学術的にも大変貴重なダイカイギュウの一種であるアイヅタカサトカイギュウ(福島県天然記念物指定)の頭骨、肩甲骨、前腕骨などの化石が発見されました。

その子孫がステラーカイギュウ。ステラーカイギュウの大きな模型に迎えられました。ちなみに、このステラーカイギュウは1/2サイズ。いかに大きい生き物だったかが想像できます。

まずは、高郷についてビデオ視聴。なぜ、この地で海の生き物の化石が数多く発掘されるかを学びました。しっかり聞く、しっかり見ることができる6年生。

続いて館内展示の見学です。みんな、ガイドの方のお話をしっかりと聞いていました。礼儀正しいところも6年生のよさです。

そこには、高郷で発掘されたたくさんの化石が並んでいました。

「おっ、サメの歯だ。」

サメの模型を細かく観察して、体の構造も覚えました。

普段、なかなか目にすることのないたくさんの化石を見て、気持ちは化石発掘モードに高まっていきました。

【岩根小】カレーパーティー♪

9月20日 本日は、6年生が修学旅行に行っています。

6年生も楽しみながら学習していますが、学校でも負けずに、楽しみながら学習しています!

今日はお弁当日!ですが・・・春蘭学級では1組~5組合同でカレーパーティー♪

並んだカレーを見て、ワクワクが止まらない!

みんなで持ち寄ったお米をといで、炊いて、レトルトカレーを温めました!

みんなで協力して準備を進めました。

炊飯器4台をフル稼働し、炊いたお米は、なんと3升以上!・・・果たして全部食べきることができるのか?

・・・もちろん食べきりました!

「おいし~~い!」

「中辛にも挑戦しようかな。」

「次はこのカレー食べたい!」

「先生~!ぼく6回もおかわりしたよ~。」

などなど、たくさんの喜びの声が聞かれました。

帰りの会では、

「今日は楽しかった!来年もぜひカレーパーティーをやってください。僕たちは修学旅行でいないけど、みんなで楽しんでほしい。」

えっ・・・大人!

仲間を思いやる発言に、子供たちの成長を感じました。

【岩根小】修学旅行⑤ 〜昼食編〜

9月20日 午後の活動は、カイギュウランドたかさとでの「化石発掘体験」と萩野漕艇場での「ボート体験」の2つです。

とその前に、大切なのは腹ごしらえです。というわけで、荻野漕艇場のボート置き場にて、ボート感満載の昼食タイム。

みんなで食べるとおいしさ倍増。

この後の活動に期待しながら、おいしくいただきました。

今頃、岩根小学校でもお弁当を食べておるはず。そういえば春蘭学級は、カレーパーティーでした。きっと、おおいに盛り上がっていることでしょう。

【岩根小】修学旅行④ 〜記念写真編〜

9月20日 さざえ堂をバックに記念撮影。

みんなで一緒に旅をする。共に過ごした時間、共に体験したことは、かけがえのない思い出となって積み重ねられていきます。

【岩根小】修学旅行③ 〜さざえ堂編〜

9月20日 さざえ堂に到着です。

会津さざえ堂は寛政8年(1796)、飯盛山に建立されたお堂です。その独特な2重螺旋のスロープが特徴です。

上りと下りが全く別の通路になっている一方通行の構造により、たくさんの参拝者がすれ違うこと無く安全にお参りできます。

建築史上その特異な存在が認められ、平成8年に国重要文化財に指定されました。

少しアトラクション的なワクワク感と共に、いざ参拝。

先ほどと同じ説明になりますが、急な傾斜を登っていくと、気が付けば下りになっていきます。

「おっ!出口だ。」

「おもしろい!」

こんな言葉が出るのも体験してこそ。

2周目のさざえ堂を楽しむ子もたくさんいました。「やってみたい」に溢れているのも6年生の楽しいところ。

旅は始まったばかりの6年生でした。

【岩根小】修学旅行② 〜飯盛山編〜

9月20日 飯盛山到着。さあ、お馴染みの階段です。傍に設置されているエスカレーターに気持ちがもっていかれそうになりながらも、気合いでスタートラインに立ちました。

運動自慢を先頭集団にし、先生の、

「さあ、行くぞ!」

の掛け声と共にスタート。

太ももがパンパンになるのを感じながら頂上に到着。なんか体育会なノリがおもしろい

山頂では、白虎隊士の墓前で祈りを捧げました。すっと真剣なモードに入れるのも6年生のよいところ。

白虎隊が、当時、戦況確認のために鶴ヶ城を眺めた場所に到着。記憶の追体験です。

「あっ!鶴ヶ城が見える。」

「本当だ。」

その場で見るから分かること、感じることがあります。この感覚を知ることも大切な学びです。

充実した時間を過ごす6年生です。

【岩根小】修学旅行① 〜出発編〜

9月20日 6年生が楽しみにしていた修学旅行がスタートしました。

まずは、体育館で出発式です。代表児童が堂々と挨拶をしました。「友達と協力して過ごす」という目標ををしっかりと伝えました。

教頭先生からは「岩根小の見えない看板を背負っていることを忘れずに、岩根小代表として頑張ってほしい。そして、常に自分達で考えて行動し、たくさんの思い出をつくってほしい」とのお話がありました。

真剣に聞く姿は、さすが6年生でした。

運転手さんに挨拶をし、バスに乗ります(礼儀は大切ですね)。

いよいよ出発です。静かなるワクワク感が、車内の至る所からから伝わってきました。

この二日間が、小学校生活のかけがえのない思い出となることを願いました。

【岩根小】今日の給食 ~ごま祭り~

9月19日 今日の給食のメニューは「鰆の利休焼き」「油麩の煮物」「ごまみそ汁」「味付のり」でした。

ところで皆さん、利休焼きってどんな料理かご存じでしたか。私は知らなかったのですが、ごまをたっぷりまぶして焼いた料理とのこと。かつて、かの有名な茶人、千利休がごまをまぶした料理を多く好んだことから、この名前が付いたとのこと。料理に歴史ありです。

とにもかくにも鰆とごまの愛称はばっちり。鰆の優しい味にごまが見事にマッチング。味の相乗効果が起きていました。この組み合わせはお見事。さすが利休

今日は「ごま祭り」。みそ汁にもゴマが使われていました。ごまには、体の酸化を防ぐセサミンがたっぷり入っています。小さい時から、よい食材を食べることは、健康な体づくりには欠かせないですね。

煮物は油麩に味がしっかりと浸み込んでいて、食べ応えも抜群でした。

味付のりでご飯を巻いて食べれば、なんかうれしい気分。今日も給食で健康になりました。

明日から2日間は、子どもたちが大好きなお弁当の日になります。保護者の皆様には、朝早くからお力添えをいただくようになりますが、ご協力よろしくお願いいたします。

【岩根小】楽しみな修学旅行(6年)

9月19日 6年生は、明日から1泊2日の修学旅行に行きます。小学校生活の思い出に残る大きな行事です。今日はその最終確認をしていました。

1日目は、県営萩野漕艇場でのボート体験、2日目は会津若松市の街中を観光するフィールドワークが予定されています。どちらの活動も、日常の学校生活では体験できないものですが、何より大事なことは安全面です。どんなに楽しい活動でもルールをしっかり守り、自分の「命」を守ることを確認しました。

真剣に話を聞く姿に6年生の成長を感じました。去年の宿泊学習では、集団行動や公共マナーについて、体験的に学びました。今回の修学旅行はその応用編です。ぐんと大人の顔つきになった6年生が、自分たちの力でどこまでがんばれるかとても楽しみです。

フィールドワークの計画は自分達で考えました。ひょっとすると、予定通り進まず、計画変更を余儀なくされるかもしれません。でも、そんな時に発揮してほしいのが「なんとかする力」です。

班の誰かを責めるのではなく、困った時こそ話合い、作戦会議です。互いに納得し、自分たちで行動を決定していく。たとえ、ベストは手に入れられなくても、その時のベターを見つけることは大切な学びです。「納得解」とも言いますが、互いの力を合わせて何とかする、そんな姿がたくさん見られることを願っています。

明日への意欲がさらに高まった6年生。もう準備は万全ですね。

6年生の皆さん、明日が楽しみすぎてなかなか眠れない人もいるかな。でも、明日の朝はいつもより少し早いですし、一日、体力も使います。まずは早く休んで、体調管理に努めてくださいね。

たくさんのよい思い出ができることを心から願っています。

【岩根小】楽しい図書室

9月19日 図書室前の掲示が一新していました。ハロウィン仕様の秋モードです。

この掲示を作っていたただいているのは、図書ボランティアの皆様です。定期的に岩根小にお越しいただいています。図書室は、思わず足を運びたくなる雰囲気づくりが大切です。この飾りはワクワク感が高まること間違いなし。

廊下だけでなく、図書室内もデコレート。すっかりハロウィンバージョンの図書室に生まれ変わりました。

子どもたちには、たくさんの本に触れてほしいと思います。そのためには環境づくりも大切です。今日もまた、多くの人が岩根小の子どもたちの学びを支えていることを実感しました。本当にありがとうございます。

【岩根小】健康意識を高めて ~食育教室~(3年)

9月19日 本日、ヤクルトさんから講師をお招きし、3年生の食育教室を実施しました。

体の中にはたくさんの菌が入っていることや、生まれたばかりの赤ちゃんは菌をもっていなくて、後からビフィズス菌がつくられることを教えていただきました。菌をつなげると、なんと地球2周半の長さにもなるとのこと。人間の体って不思議がいっぱいですね。

みんな、真剣に話を聞いていました。

菌には、善玉菌や悪玉菌、さらには中間の菌もあることや、健康な体づくりのためには、少しでも多く善玉菌を増やしていくことが大切だということも教えていただきました。

教わったことはしっかりメモする3年生。自ら学ぶ姿です。

今年も食育学習を大切にし、子どもたち自らが健康な体づくりの大切さを感じ、しっかり食べることに励むよう指導に努めていきます。

【岩根小】改めて、暑さに注意していきます

9月19日 先週、残暑に少し落ち着きを感じたのも束の間、今日は朝からまた激しい暑さが…。

今日も一日、改めて熱中症対策に気を付けていきます。

こんな時、強い日差しを喜ぶのは植物達。4年生が育てているヘチマがだいぶ大きくなっていました。

【岩根小】今日の給食 ~秋の味覚Ⅱ~

9月15日 今日の給食のメニューは「さんまの塩焼き」「切干大根のごま和え」「豚汁」でした。昨日に続いて、秋の味覚満載のメニューでした。

豚汁は具だくさん。豚肉のうま味も溶け出していて、これだけでお腹一杯になりそうです。汁と言うより、もはやおかず。

栄養価の高い切干大根はごま風味。子どもも食べやすい味付けになっていました。

そして、秋の魚と言えば、そう、サンマです。かつては庶民の味として親しまれたサンマもなかなかの値段で売られる今日この頃。給食で食べられるのはうれしい限りです。

塩味がほどよく、骨も柔らか。丸ごと食べることができました。

来週からは、少し涼しくなる予報が出ています。いよいよ、待ち望んでいた秋の到来でしょうか。秋の味覚をしっかり食べて、健康な体づくりにつなげていきます。