2024年5月の記事一覧

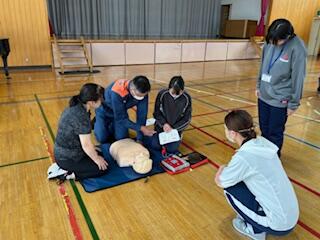

☆★糠沢っ子「万が一に備えて~心肺蘇生法講習会~」☆★

本日の放課後、安達広域行政組合南消防署から3名の方を講師に迎え、教職員を対象に「心配蘇生法講習会」を行いました。

6月12日(水)のプール開き後に水泳の学習が始まりますが、万が一の事故に備えて、心臓マッサージとAEDの使い方について、詳しく教えていただきました。

講師の皆さん、ありがとうございました。

☆★糠沢っ子「自己ベストを目指して~南達陸上競技大会~」☆★

本日、白沢運動場で第30回南達方部小学校交歓陸上競技大会が行われました。

小雨が降る中ではありましたが、自己ベストを目指して一生懸命競技する糠沢っ子たちの姿がすばらしかったです。

男子ソフトボール投げ2位、女子80mハードル走3位、男子走り幅跳び6位に入賞することができました。

保護者の皆様には温かな応援やテント運搬・設営・片付け等にご協力いただき、ありがとうございました。

☆★糠沢っ子「どきどきわくわく糠沢たんけん~2年生活~」☆★

昨日、2年生は生活科の授業で「高松山観音寺」を訪れました。

詳しいお話を聞いたり、実際に座禅や鐘つきの体験をさせていただいたり、とても貴重な学習となりました。これからのまとめ学習に生かしていきます。

ご協力いただき、ありがとうございました。

☆★糠沢っ子「午前の授業から~4・5・6年~」☆★

4年生の国語科の授業では、「気持ちが伝わる手紙を書こう」の学習です。日頃感謝している方へお礼の気持ちを伝える手紙を書きます。心をこめて丁寧に清書しています。

5年生の図画工作科の授業では、「ビー玉大ぼうけん」の学習です。各家庭から持ち寄った空き箱を使って、いろいろなコースを工夫して、ビー玉が転がるコースを作ります。

6年生の国語科の授業では、「主張と事例 笑うから楽しい」の学習です。筆者の主張と事例を確かめながら、「話題提示」「筆者の主張」など文章全体の構成をとらえていきます。

☆★糠沢っ子「午前の授業から~1・2・3年~」☆★

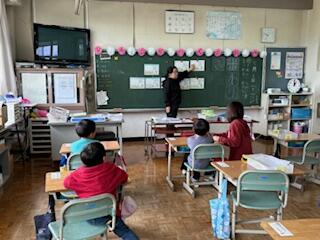

午前の授業の様子です。

1年生の国語科の授業では、「あいうえおであそぼう」の学習です。「あいうえお」で「ことばあそびうた」をつくります。「あひるがおよいだ あいうえお」上手にできました!

3年生の体育科の授業では、「鉄棒運動」の学習です。今日は「下り技」に挑戦します。「前回り下り」「こうもり下り」「てんこう前下り」のコツを教え合いながら技を習得します。

☆★糠沢っ子「大きく育ってね~2年生活科~」☆★

2年生は生活科の授業で、「野さいをそだてよう」の学習をしています。

昨日は、ベルグ福島株式会社の齋藤係長さんが来校し、きゅうりの苗を分けてくださいました。かぼちゃに接ぎ木してあるきゅうりの苗ということで、とても丈夫だそうです。

早速、学級花壇にきゅうりの苗を丁寧に植え、ポップコーンと枝豆の種をまきました。

大きく育ってくれることを楽しみにしています。

☆★糠沢っ子「午前の授業から~4・5・6年~」☆★

4年生の算数科の授業では、「わり算のしかたを考えよう」の学習です。「2けた÷1けた」の筆算に馴れてきた3年生。筆算の間違いも指摘できるようになってきました。

5年生の算数科の授業では、「比例」の学習です。これまで学習した内容をプレテストで復習したら、テスト本番です。テストが終わった後は「算数おもしろ問題」に挑戦します。

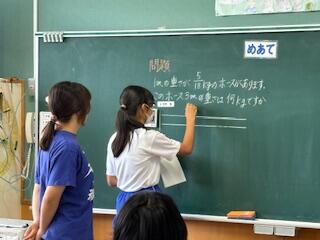

6年生の算数科の授業では、「かけ算の世界を広げよう」の学習です。「1mの重さが5/18㎏のホース3mの重さは?」分数のかけ算について数直線も使って考えます。

☆★糠沢っ子「午前の授業から~1・2・3年~」☆★

午前の授業の様子です。

1年生の算数科の授業では、「なんばんめ」の学習です。これまで学習した「前から4人」と「前から4人目」の違いを確認しながら、問題をよく読んでテストに挑戦します。

2年生の算数科の授業では、「長さをはかってあらわそう」の学習です。「10㎝の直線をひくには?」30㎝ものさしを使って、目盛りをよく見て長さをはかり、直線をひきます。

3年生の算数科の授業では、「わり算」の学習です。箱に入っているクッキーを4人で同じ数ずつ分ける場面で「クッキーが箱に入っていない場合は?」式と答えを考えます。

☆★糠沢っ子「おいしい給食~ソースカツ丼~」☆★

今日の給食は「中体連応援メニュー」です。ごはん、ソースカツ、千切りキャベツ、ミニトマト、味噌けんちん汁、牛乳です。1・2年生のミニトマトは食べやすいように2つに切ってあります。

ご飯の上にキャベツとカツをのせ、ソースをかけたら、ソースカツ丼の出来上がり。みんなでおいしくいただきました。

6年生が31日(金)の南達陸上競技大会でベストを尽くせるよう、みんなで応援しています!

☆★糠沢っ子「午前の授業から~4・5・6年~」☆★

4年生の国語科の授業では、「気持ちが伝わる手紙を書こう」の学習です。お礼の気持ちを伝えるために、書く内容を考えて、丁寧な字で書きます。

5年生の体育科の授業では、「走り高跳び」の学習です。「どちらの足で踏み切るのかな?」右側から助走したとき、左側から助走したときの違いを確認します。

6年生の算数科の授業では、「変わり方を調べよう」の学習です。これまで学習した内容のテストに取り組み、終わったら「おもしろ問題」に挑戦します。

☆★糠沢っ子「午前の授業から~1・2・3年~」☆★

午前の授業の様子です。

1年生の音楽科の授業では、「うたってうごいて みんなでおんがく」の学習です。運動会でもダンスした「パワフルパワー」をみんなで元気に歌います。

2年生の国語科の授業では、「かんさつ名人になろう」の学習です。「メモには何を書けばよいのかな?」分かりやすい観察メモを書くポイントを調べます。

3年生の算数科の授業では、「わり算」の学習です。練習問題が終わった後は、タブレットの問題に挑戦します。わり算の式と答えをきちんと書いて答えます。

☆★糠沢っ子「初めてのソーイング~5年家庭~」☆★

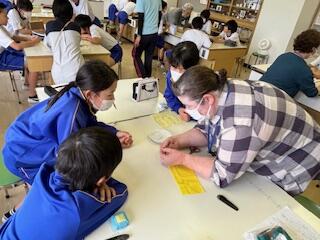

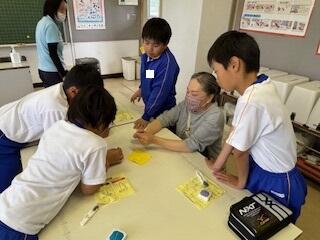

昨日の5年生の家庭科の授業では、初めてのソーイングに挑戦です。

6名のボランティアの皆さんを講師にお迎えし、「玉結び」「玉どめ」「ボタン付け」をします。

各グループに1人ずつ入っていただき、実演を交えながら丁寧に教えていただきました。

ボランティアの皆さん、ありがとうございました。

☆★糠沢っ子「午前の授業から~4・5・6年~」☆★

4年生の算数科の授業では、「わり算」の学習です。これまで学習した「2けた÷1けた」の練習問題に挑戦です。位を縦にきちんとそろえて書くことがミスを防ぐポイントです。

5年生の社会科の授業では、「低い土地のくらし」の学習です。「海津市の人々は、豊かな水をどのように生活に生かしてきたのかな?」自然を生かした生活について考えます。

6年生の国語科の授業では、「聞いて、考えを深めよう」の学習です。先日、先生方にインタビューしたことについて、メモをもとに文章とイラストを入れてまとめます。

☆★糠沢っ子「午前の授業から~1・2・3年~」☆★

午前の授業の様子です。

1年生の生活科の授業では、「なつがやってきた」の学習です。6月に訪問する「秋公園」と「夏公園」での、「こうえんでなつをさがそう」の活動に向けて、準備を進めます。

2年生の体育科の授業では、「鉄棒遊び」の学習です。「どんな技ができるかな?」両足を鉄棒にかけ、両手をクロスして半回転!上手に「ちきゅうまわり」ができました。

3年生の国語科(書写)の授業では、「たて画」の学習です。「たて画をまっすぐに書くには?」筆の入り方や角度、書くスピードに気をつけながら、「土」を完成させます。

☆★糠沢っ子「おいしくできたかな~6年調理実習~」☆★

6年生の家庭科の授業では、「いためてみよう おかずを作ろう」の学習です。

4班に分かれて「スクランブルエッグ」と「野菜炒め」の調理実習に取り組みます。

野菜を切ることに苦戦しながらも、上手に2品を完成させることができました。

最後にみんなで試食です。おいしい料理に笑顔いっぱいです。

☆★糠沢っ子「どんなお話かな?~1・2年アニマシオン~」☆★

しらさわ夢図書館の柳沼館長さんが来校し、1・2年生にアニマシオンをしてくださいました。

アニマシオンとは本を読むことが楽しくなる作戦ということで、館長さんのお話にくぎづけの1・2年生。

楽しい時間を過ごすことができました。ありがとうございました。

☆★糠沢っ子「午前の授業から~3・4・5年~」☆★

午前の授業の様子です。

3年生の算数科の授業では、「わり算」の学習です。「おはじきを使わなくても、答えを求められるかな?」わり算とかけ算九九の関係を考えながら、おはじきを使わずに答えを求めます。

4年生の国語科の授業では、「漢字」の復習です。これまで学習した漢字がきちんと書けるようになっているか、漢字テストやドリル直し、テスト直しに集中して取り組みます。

5年生の理科の授業では、「魚のたんじょう」の学習です。「メダカをメスだけ飼ったとき、たまごは増えるかな?」たまごが増えるかどうか予想し、その理由も考えます。

☆★糠沢っ子「本に親しもう~読み聞かせボランティア~」☆★

ボランティアの方が来校し、1・2年生に読み聞かせをしてくださいました。

月1回の読み聞かせを楽しみにしている1・2年生。

「次回はどんなお話かな?」次回も楽しみです。

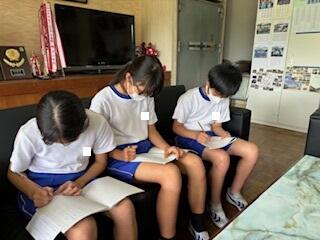

☆★糠沢っ子「ようこそ校長室へ~6年インタビュー~」☆★

昼休みに6年生が校長室へインタビューに来てくれました。

「この学校のよさは何ですか?」「それに対してどう思いますか?」など、国語科で学習している「インタビューの流れ」に沿って、いくつかの質問がありました。

実践を通して、学習したことを確かな学びにすることは大切ですね。

☆★糠沢っ子「午前の授業から~4・5・6年~」☆★

4年生の体育科の授業では、「鉄棒運動」に挑戦です。「こうもり」や「逆上がり」、「足かけまわり」などの技に積極的に取り組む4年生。友だち同士でコツを教え合う姿が素敵です。

5年生の算数科の授業では、「変わり方を調べよう」の学習です。「縦3㎝、横5㎝の直方体の高さを変えると、体積はどのように変化するかな?」表を使って変わり方を調べます。

6年生の理科の授業では、「動物のからだのはたらき」の学習です。前時で実験したはいた空気とすう空気の酸素と二酸化炭素の割合を確認し、呼吸で取り入れた酸素がどこにいくのかを考えます。

☆★糠沢っ子「午前の授業から~1・2・3年~」☆★

午前の授業の様子です。

1年生の外国語活動の授業では、ALTのマシュー先生と「自己紹介」の学習です。「My name is ~.」「I like ~.」を学習した後には、マシュー先生の「I like ~.」のゲームに挑戦です。

2年生の国語科の授業では、「つながりをとらえよう じゅんじょ」の学習です。「時間の順序」「何かをするときの順序」「大切さの順序」に気をつけて、順序が分かるように文を書きます。

3年生の算数科の授業では、「わり算」の学習です。「12個のパイを1人に3個ずつ分けるときの1人分は何個?」これまで学習したわり算との違いを確認しながら、おはじきを使って考えます。

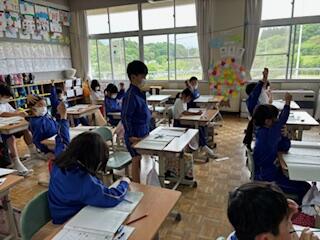

☆★糠沢っ子「6年生がんばれ!~陸上壮行会~」☆★

29日(水)に行われる南達方部小学校交歓陸上競技大会に向けて、壮行会を行いました。

5年生が企画し、1~4年生も各学年で応援練習をして、今日の壮行会に臨みました。

糠沢小学校の代表として出場する6年生を大きな声で応援する1~5年生。

みんなで6年生の活躍を応援しています。がんばれ6年生!

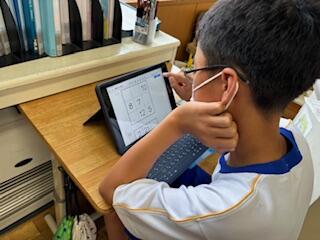

☆★糠沢っ子「午前の授業から~4・5・6年~」☆★

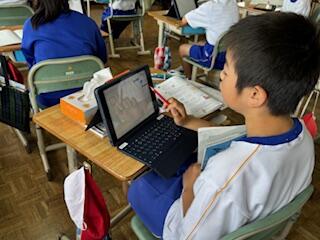

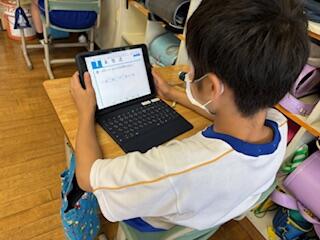

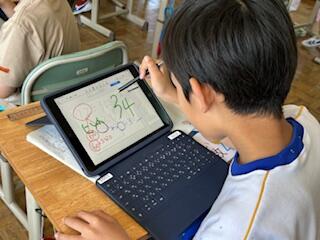

4年生の算数科の授業では、「わり算のしかたを考えよう」の学習です。「72÷3はどうすればよいかな?」さくらんぼで考えると・・・自分の考えをタブレットに書き込んで発表します。

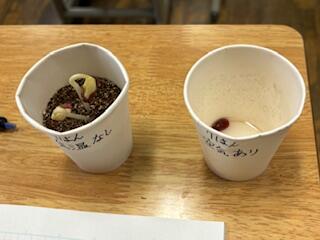

5年生の理科の授業では、「植物の発芽と成長」の学習です。「植物がより元気に育つには何が必要か?」発芽したえんどうまめを植木鉢に植えかえ、肥料や日光の条件を変えて実験します。

6年生の国語科(書写)の授業では、「部分の組み立て方」の学習です。毛筆で学習した部分の組み立てのポイントを硬筆にも生かして、「働」「湖」「街」などの漢字を丁寧に練習します。

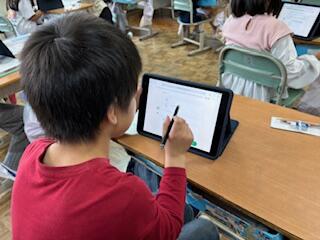

☆★糠沢っ子「午前の授業から~1・2・3年~」☆★

午前の授業の様子です。

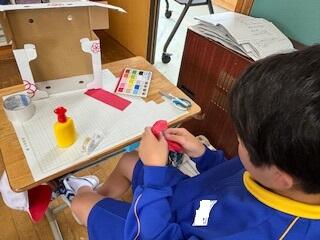

1年生の図画工作科の授業では、「すきなものいろいろあるね」の学習です。粘土で好きなものをたくさん作ります。まずは、手のひらに力をこめて粘土をこねて柔らかくします。

2年生の算数科の授業では、「長さをはかってあらわそう」の学習です。「1ばんながいえんぴつはどれかな?」教科書の図の3本の鉛筆の長さをブロックや消しゴムで測って比べます。

3年生の音楽科の授業では、「楽ふとドレミ」の学習です。「キラキラおひさま」を鍵盤ハーモニカで演奏します。指づかいに注意しながら「指くぐり」「指またぎ」を練習します。

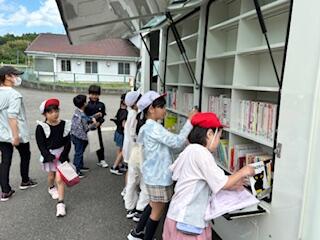

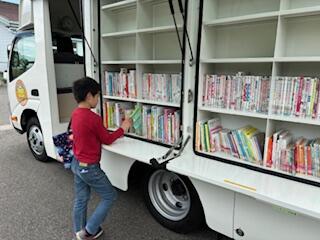

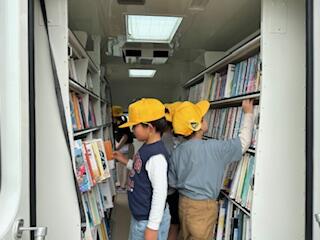

☆★糠沢っ子「おもしろい本がいっぱい~モトム号~」☆★

今日は、今年度最初のモトム号の巡回日です。

モトム号の巡回を楽しみにしていた糠沢っ子たちがモトム号に集まります。

「どの本にしようかな・・・。」モトム号にはおもしろそうな本がたくさんあり、迷ってしまいます。

これからもいろいろな本を読んでほしいと思います。

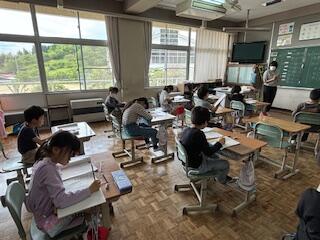

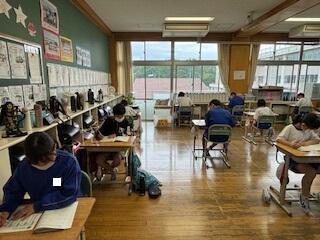

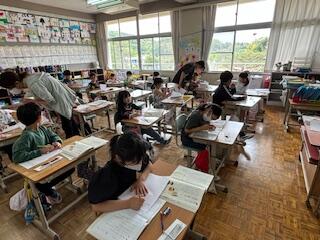

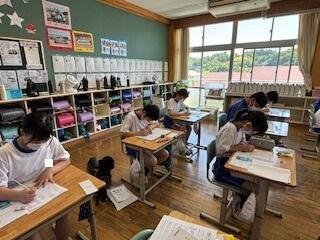

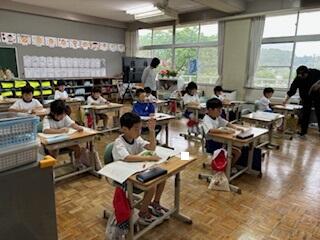

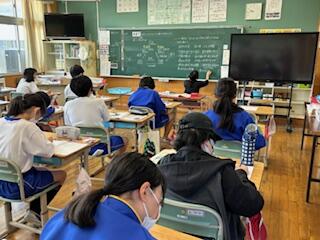

☆★糠沢っ子「力をのばそう~コース別学習~」☆★

5年生の算数科の授業で、「直方体や立方体のかさの表し方を考えよう」のまとめの学習に取り組みました。

担任の先生の他に2人の先生が加わり、個別最適な学びとして3つのコースに分かれて学習します。

自分のペースでじっくり問題に取り組み、どんどん質問できるのがこの学習のよさです。

今後も単元のまとめの学習などで、積極的に取り入れていきたいと思います。

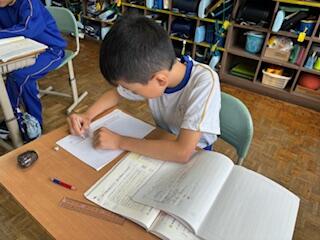

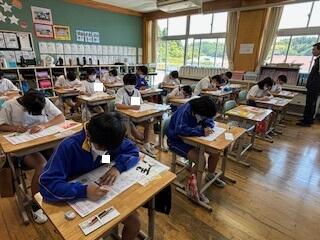

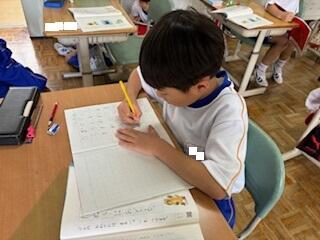

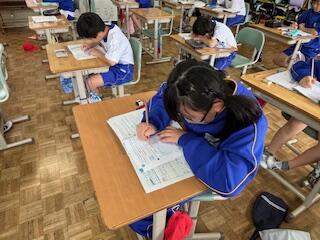

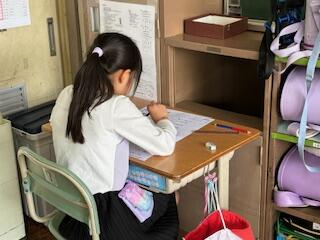

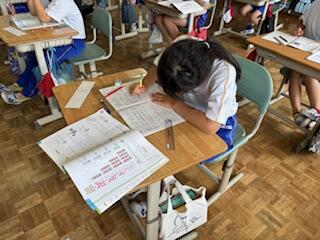

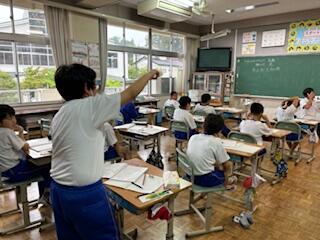

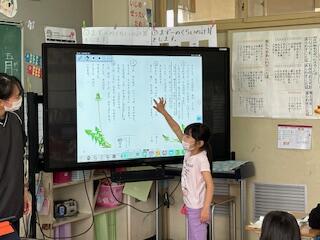

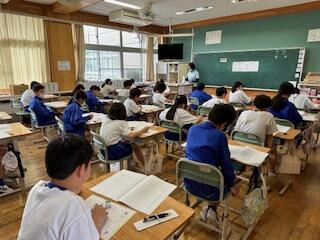

☆★糠沢っ子「知能検査~2・4・6年~」☆★

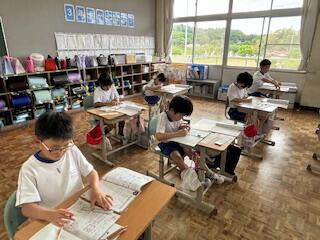

2・4・6年生は知能検査に取り組みました。

それぞれのテストについて、担任の先生から説明を聞き、やり方を理解してから練習問題に取り組みます。

本番のテストでも、一生懸命取り組む姿が素敵でした。

☆★糠沢っ子「午前の授業から~1・3・5年~」☆★

午前の授業の様子です。

1年生の音楽科の授業では、「うたってうごいて みんなでおんがく」の学習です。「ひらいたひらいた」の歌に合わせて、お花になって遊びます。友だちとつくる大きな花も素敵です。

3年生の算数科の授業では、「わり算」の学習です。「おはじきを使わないで、わり算の答えを出すには?」「1人分の数×人数=全部の数」の関係から、答えを出す方法を考えます。

5年生の体育科の授業では、「走り高跳び」の学習です。運動身体づくりプログラムでウォーミングアップした後、踏み切りまでの歩数を変えながら、低い高さでの走り高跳びに挑戦します。

☆★糠沢っ子「おいしい給食~オムライス~」☆★

今日の給食は、オムライス(チキンライス・たまごやき)、マカロニサラダ、野菜スープ、プリン、パックケチャップ、牛乳です。

チキンライスの上に薄焼き卵をのせて、ケチャップをかけたら、おいしいオムライスのできあがり。

給食でオムライスが食べられるなんて!教室にはうれしい笑顔が広がりました。

☆★糠沢っ子「人権とは?~5年人権教室~」☆★

本宮市人権擁護委員の方を講師にお招きし、5年生で人権教室を行いました。

「人権とは何?」をテーマに、いじめに関するDVDを鑑賞し、人権について考えます。

登場人物の気持ちを考えたり、人権擁護委員の方からも詳しくお話を聞いたりしながら、人権についてしっかりと考えることができました。

☆★糠沢っ子「午前の授業から~4・5・6年~」☆★

4年生の算数科の授業では、「グラフや表を使って調べよう」の学習です。これまで学習した「折れ線グラフ」や「表」について問題を解きながら、これまでの学習のしあげをします。

5年生の理科の授業では、「植物の発芽と成長」の学習です。実験の結果から植物が発芽するために必要な条件についてまとめます。「豆から出てきたものは何?」みんなで予想します。

6年生の社会科の授業では、「国の政治の仕組みと選挙」の学習です。「裁判所には、どのような働きがあるのかな?」裁判所の働きや裁判所の種類について教科書で調べ、まとめます。

☆★糠沢っ子「午前の授業から~1・2・3年~」☆★

午前の授業の様子です。

1年生の国語科の授業では、「ねことねっこ」の学習です。「どこに『っ』があるかな?」教科書の文にかくれている「っ」を探します。「きって」「もっきん」いろいろありますね。

2年生の体育科の授業では、「体つくりの運動遊び(体ほぐしの運動)」の学習です。後ろ向きに走ったり、クロスステップで走ったり、4人でつながって歩いたり、どんどん体を動かします。

3年生の国語科の授業では、「漢字の広場」の学習です。「地図」「家」「行く」「一本道」などの言葉を使いながら、たから箱をさがしに出かけた男の子のお話を考えて書きます。

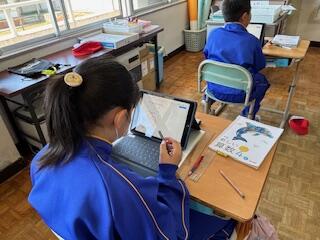

☆★糠沢っ子「午前の授業から~4・5・6年~」☆★

4年生の国語科(書写)の授業では、「部分の組み立て方(左右)」の学習です。前時に学習した「林」の書き方のポイントを復習し、心静かに落ち着いて清書します。

5年生の理科の授業では、「魚のたんじょう」の学習です。「メダカのめすとおすを見分けるには?」どんな特徴があるかを確認し、写真のメダカをおすとめすに分けます。

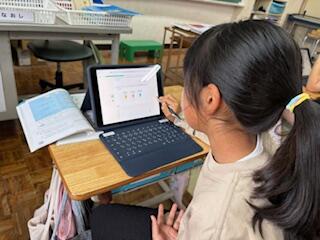

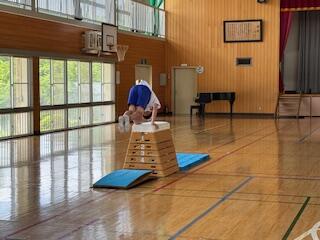

6年生の体育科の授業では、「跳び箱運動」の学習です。タブレットで撮影してもらいながら、開脚跳びや抱え込み跳び、台上前転、頭はね跳びなどの高度な技にも挑戦します。

☆★糠沢っ子「午前の授業から~1・2・3年~」☆★

午前の授業の様子です。

1年生の国語科の授業では、「ぶんをつくろう」の学習です。「きつねがはしる。」「たぬきはおどる。」をまねて、「ひまわり」「からす」について文をつくります。

2年生の生活科の授業では、「どきどきわくわく糠沢たんけん」の学習です。「糠沢には何があるのかな?」お寺や学校、公園など、糠沢の地域についてみんなで考えます。

3年生の算数科の授業では、「わり算」の学習です。「12個のクッキーを3人で同じ数ずつ分けると1人分は何個?」12個のおはじきを実際に分けて考えます。

☆★糠沢っ子「きれいに咲いてね~朝の水やり~」☆★

1・2年生は登校すると自分のアサガオやミニトマトに水やりをします。

1年生の植木鉢からはアサガオのかわいい葉が顔を出しました。

4年生の環境委員も花壇の花に水をたっぷりかけます。

きれいな花が咲くように、みんなでお世話します。

☆★糠沢っ子「午前の授業から~4・5・6年~」☆★

4年生の算数科の授業では、「グラフや表を使って調べよう」の学習です。「けが調べ(4月)」の結果を「場所」と「原因」について「正」の字を書いて一つ一つ丁寧に調べます。

5年生の算数科の授業では、「直方体や立方体のかさの表し方を考えよう」の学習です。「水の体積を求めるには?」入れ物の内側の長さ「内のり」と「容積」についてまとめます。

6年生の理科の授業では、「動物のからだのはたらき」の学習です。ごはんつぶと唾液を含ませた綿棒をビニール袋に入れ、お湯であたためた後、ヨウ素液につけて変化を調べます。

☆★糠沢っ子「午前の授業から~1・2・3年~」☆★

午前の授業の様子です。

1年生の国語科の授業では、「読書カード」の書き方についての説明です。毎週木曜日に設定してある読書タイムや休み時間、家庭で読書した本についてどんどん記録していきます。

2年生の国語科の授業では、「じゅんじょに気をつけて読もう」の学習です。「たんぽぽは、いつ、知恵を働かせているのかな?」「たんぽぽのちえ」を読んで、ワークシートを完成させます。

3年生の国語科の授業では、「漢字の音と訓」の学習です。「音」と「訓」の違いについて調べ、「『毎日(マイニチ)』は音?訓?」どちらになるか考えます。

☆★糠沢っ子「午前の授業から~1・2・3・4年~」☆★

午前の授業の様子です。

1年生の算数科の授業では、「なんばんめ」の学習です。「前から3人目は誰かな?」1列に並んだ絵を見て「前から3人目」と「前から3人」の違いについて考えます。

2年生の算数科の授業では、「ひき算のしかたを考えよう」の学習です。「ひかれる数・ひく数・答え」の関係について考えます。ひき算の答えのたしかめはどうすればいいのかな。

3年生の理科の授業では、「たねまき」の学習です。「ホウセンカの種の特徴は?」種をよく観察し、絵に表したり、大きさや特徴を文章で書いたりして、カードを完成させます。

4年生の図画工作科の授業では、「つけて、のばして、生まれる形」の学習です。粘土をくっつけたり、長くのばしたりして自由に作品をつくります。個性豊かな作品が生まれました。

☆★糠沢っ子「心をひとつに~鼓笛パレード~」☆★

青空の下、本宮市鼓笛パレードが開催されました。

本校からは5・6年生40名が参加し、「ドラムマーチ」「校歌」を演奏しました。

これまでの練習の成果を発揮し、心ひとつに最高の演奏をすることができました。

保護者の皆様にも、楽器の積み込みや交通誘導、応援をしていただき、ありがとうございました。

☆★糠沢っ子「元気な子~聴力検査~」☆★

1・2年生の聴力検査を行いました。

自分の順番まで、静かに待っている1・2年生。すばらしいです。

☆★糠沢っ子「午前の授業から~4・5・6年~」☆★

4年生の算数科の授業では、「グラフや表を使って調べよう」の学習です。表で示されたリオデジャネイロの1年間の気温の変わり方を目盛りをよく見て折れ線グラフに表します。

5年生の理科の授業では、「植物の発芽と成長」の学習です。「いんげん豆が発芽するのに、気温と空気が必要か?」気温について調べるために、教室と冷蔵庫で実験します。

6年生の外国語科の授業では、ALTのマシュー先生と「How is your school life?」の学習です。「I like ~.My treasure is ~.It's from ~.」宝物について説明します。

☆★糠沢っ子「午前の授業から~1・2・3年~」☆★

雨の朝を迎えました。保護者の皆様には、子どもたちが安全に登校できるようご配慮いただき、ありがとうございます。

午前の授業の様子です。

1年生の国語科の授業では、「ひらがな」の学習です。今日のひらがなは「ぬ」「ひ」「わ」「ら」です。クルッとまるくなる部分がある難しい字もがんばって練習しています。

2年生の国語科の授業では、「ともだちはどこかな」の学習です。「青い服を着ています。」など迷子になった友だちの特徴を伝え合いながら、絵を見て友だちを探します。

3年生の算数科の授業では、「時こくと時間のもとめ方」の学習です。「2時20分の50分後の時刻は?50分前の時刻は?」時計を使わなくても求められるようになりました。

☆★糠沢っ子「大きくなぁれ②~5年総合的な学習の時間~」☆★

5年生の総合的な学習の時間の授業では、「『食』について考えよう」の学習です。

今日は、講師の遠藤様をお招きし、学校花壇で田植えです。

水をはった花壇に恐る恐る素足で入り、田植えに挑戦します。

今日植えた苗からどれだけのお米がとれるか楽しみです。

☆★糠沢っ子「大きくなぁれ①~2年生活科~」☆★

2年生の生活科の授業で、「ミニトマト」の種を植えました。

プランターに土を入れ、指で穴をあけて種を入れ、土をかぶせます。追肥をのせて水をかけたらできあがり。

ミニトマトが大きく育つように、毎日のお世話をがんばります。

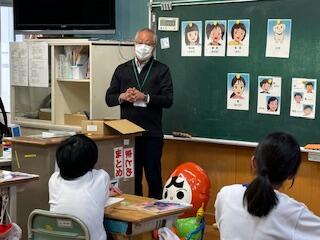

☆★糠沢っ子「どんな部屋があるのかな~学校探検~」☆★

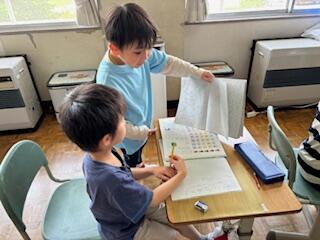

1・2年生の生活科の授業では、「ともだちとがっこうをたんけんしよう」の学習です。

1・2年生がグループに分かれて、学校にある様々な部屋(教室)を探検します。

初めて訪れる部屋(教室)に興味津々の1年生。校長室を訪問し、校長先生へカードをプレゼントしてくれました。

1年生に優しく教えてあげる2年生。頼りになる素敵なお兄さん・お姉さんです。

☆★糠沢っ子「午前の授業から~3・4・6年~」☆★

午前の授業の様子です。

3年生の算数科の授業では、「時こくと時間のもとめ方」の学習です。「1分より短い時間はどう表すのかな?」紙飛行機が飛ぶ時間をどのように表したらよいかを学習します。

4年生の国語科(書写)の授業では、「部分の組み立て方(左右)」の学習です。「左側の『木』と右側の『木』のバランスは?」左右の組み立てに注意して「林」を練習します。

6年生の社会科の授業では、「国の政治のしくみと選挙」の学習です。「国会にはどのような働きがあるのかな?」国会(参議院・衆議院)と国民、内閣の関係について学習します。

☆★糠沢っ子「心をひとつに~鼓笛練習~」☆★

15日(水)の本宮市鼓笛隊パレードに向けて、5・6年生の鼓笛練習も一生懸命です。

雨で校庭が使えないため、体育館での練習でしたが、歩く速さや横の並びにも注意して行進することができました。

15日のパレードが楽しみです。

☆★糠沢っ子「ありがとうございます~素敵な贈り物~」☆★

1年生に素敵な贈り物が届きました。

東北楽天ゴールデンイーグルスからの帽子と本宮市人権擁護委員様からのマスコット「まもる君」「あゆみちゃん」です。

大切に使わせていただきます。ありがとうございました。

☆★糠沢っ子「午前の授業から~4・5・6年~」☆★

4年生の体育科の授業では、「運動身体づくりプログラム」の学習です。運動身体づくりプログラムの後は、ラダーを使った運動に挑戦します。

5年生の社会科の授業では、「国土の地形の特色」の学習です。「山地や平地の特色や広がりはどのようになっているかな?」教科書や地図帳を使って調べ、ノートにまとめます。

6年生の算数科の授業では、「つり合いのとれた図形を調べよう」の学習です。これまで学習した平行四辺形やひし形、長方形、正方形は線対称や点対称になっているか調べます。

☆★糠沢っ子「午前の授業から~1・2・3年~」☆★

午前の授業の様子です。

1年生の生活科の授業では、「はなをさかせよう」の学習です。植木鉢に土を入れ、あさがおの種をまきます。「大きくなあれ!」きれいな花が咲くようにお世話をがんばります。

2年生の算数科の授業では、「ひき算のしかたを考えよう」の学習です。「47-18=?」「あれっ?7から8がひけない・・・。どうすればいいの?」算数ブロックを使いながら考えます。

3年生の算数科の授業では、「時こくと時間のもとめ方」の学習です。「11時30分から40分前の時こくは?」ちょうどの時刻をもとに考え、最後に時計を使って答えを確かめます。

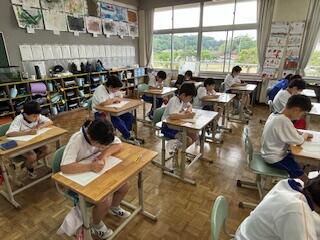

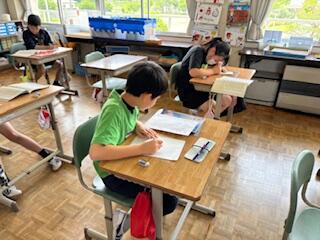

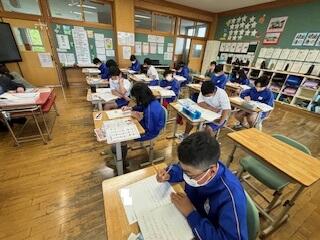

☆★糠沢っ子「午前の授業から~4・5・6年~」☆★

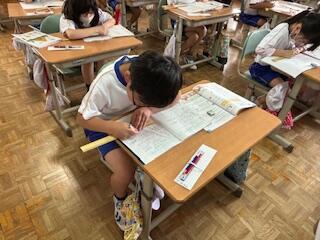

4・5・6年生は「ふくしま学力調査」に挑戦です。この調査は、児童一人一人の「学力の伸び」を調査し、後日配付される「個人結果票」で学習に関するアドバイスを行うものです。

国語・算数を各40分間、その後、質問調査に取り組みます。問題をよく読み、最後まであきらめないで取り組むことができました。

本校でも、この結果を今後の授業改善等に役立てていきたいと思います。

☆★糠沢っ子「午前の授業から~1・2・3年~」☆★

午前の授業の様子です。

1年生の体育科の授業では、「鉄棒遊び」の学習です。順手でしっかり鉄棒をつかみ、上手にジャンプして小鳥のポーズからクルッと前回り。怖がる様子もなく、上手に前回りができました。

2年生の国語科の授業では、「思い出して書こう 日記を書こう」の学習です。新しく習う漢字「話す・話」の書き確かめながら確かめます。新しく学習する漢字の画数も多くなってきました。

3年生の算数科の授業では、「時こくと時間のもとめ方」の学習です。「学校を8時40分に出て、30分歩いて商店街に着いたとき、着いた時刻は?」時計を動かしながら考えます。

☆★糠沢っ子「楽しい活動~クラブ活動~」☆★

今年度1回目のクラブ活動を行いました。

「運動」「手芸・工作」「タブレット」「テーブルゲーム」の4つのクラブの中から、4~6年生が自分で選び参加するクラブは、他の授業とも違い、楽しい活動です。

今日は、組織編成と活動計画の話し合いを行いました。どのクラブも楽しい活動になりそうです。

☆★糠沢っ子「おいしい給食~りっちゃんサラダ~」☆★

今日の給食は、ポークカレーライス、りっちゃんサラダ、ヨーグルト、牛乳です。

以前使用していた1年生の国語の教科書に載っていた「りっちゃんサラダ」ですが、お話を知らない子も多くなってきたため、急遽、昼の放送で「サラダでげんき」の読み聞かせをしました。

病気のお母さんのためにサラダをつくるりっちゃんの元へ、様々な動物たちが来て、アドバイスをしてくれます。どんな動物がどんなアドバイスをしたのでしょうか。図書室に本があるので、自分でも読んでみてほしいと思います。

おいしい給食で身体も心も元気に成長してくださいね。

☆★糠沢っ子「おいしくゆでよう~5年調理実習~」☆★

5年生の家庭科の授業では、2回目の調理実習に挑戦です。

「ゆでて食べよう」の学習で、小松菜を鍋でゆでます。

やけどや切り傷に注意しながら、色鮮やかに上手にゆでることができました。

☆★糠沢っ子「午前の授業から~4・5・6年~」☆★

4年生の理科の授業では、「動物のからだのつくりと運動」の学習です。「腕を曲げたり伸ばしたりすると、筋肉はどうなるかな?」腕にスズランテープを貼り、テープの変化を確認します。

5年生の体育科の授業では、「走り幅跳び・走り高跳び」の学習です。あいにくの雨のため、体育館でじゃんけんゲームをしながら「走り幅跳び」の片足ステップ→両足着地の練習をします。

6年生の社会科の授業では、「国の政治のしくみと選挙」の学習です。「選挙のしくみはどうなっているかな?」選挙の種類や特徴などを教科書で調べ、友だちと話し合い、理解を深めます。

☆★糠沢っ子「午前の授業から~1・2・3年~」☆★

午前の授業の様子です。ゴールデンウィーク明けの授業ですが、落ち着いて学習に取り組む姿が立派です。

1年生の国語科の授業では、「図書館利用のオリエンテーション」です。司書の小林さんの説明を静かに聞き、本を借りるとき、返すときの約束を確認します。早速、今日も本を借りました。

2年生の算数科の授業では、「たし算のしかたを考えよう」のテストです。プレテストで大切なポイントを復習し、集中してテストに取り組みます。くり上がりに注意して計算できたかな?

3年生の国語科(書写)の授業では、「横画」の学習です。「横画のしくみを考えて書くには?」始筆・送筆、終筆のポイントを映像で確認し、穂先の向きに気をつけて「二」を書きます。

☆★糠沢っ子「万が一に備えて~防犯教室・引き渡し訓練~」☆★

郡山北警察署本宮分庁舎から講師の方をお迎えし、防犯教室を行いました。

休み時間に不審者が侵入した場合を想定し、子どもたちの対応を確認しました。

「遊ぼうよ」という不審者の誘いには乗らず、ドアを施錠し、机などでバリケードをつくるなど、学年に応じて適切な対応をすることができました。

また、防犯教室後に行った引き渡し訓練の様子も見ていただき、万が一に備えて、どのように行動すればよいかを考える訓練となりました。

保護者の皆様、引き渡し訓練のご協力をありがとうございました。

☆★糠沢っ子「おいしい給食~端午の節句行事食~」☆★

今日の給食は、5月5日のこどもの日を前に、端午の節句行事食です。

たけのこご飯、だしまきたまご、わかめの酢の物、オクラのみそ汁、かしわもち、牛乳です。

いつもおいしい給食に、教室には笑顔がいっぱいです。

☆★糠沢っ子「午前の授業から~4・5・6年~」☆★

4年生の理科の授業では、「あたたかくなると」の学習です。校庭で植物や生き物を探して、タブレットで写真を撮り、スケッチをします。中にはカナヘビを見つけた児童も。

5年生の算数科の授業では、「直方体や立方体のかさの表し方を考えよう」の学習です。「かさは、どちらが大きいかな?」立体の展開図を見て、かさについて考えます。

6年生の体育科の授業では、「陸上競技大会」に向けてのオリエンテーションです。5月29日(水)の大会に向け、どんな種目があるか説明を聞き、練習の目標を立てます。

☆★糠沢っ子「午前の授業から~1・2・3年~」☆★

午前の授業の様子です。

1年生の算数科の授業では、「かず」の学習です。数字の数だけおはじきに色を塗り、上手に数字を書きます。「どこから書き始めるのかな?」矢印をよく見て、丁寧に数字を書きます。

2年生の生活科の授業では、「野さいをそだてよう」の学習です。「ミニトマトの種を観察しよう」小さなミニトマトの種をよく観察し、生活科カードに絵と文で特徴をまとめます。

3年生の算数科の授業では、「かけ算」の学習です。これまで学習したことをプレテストで復習し、直しが完成したら、本番のテストに挑戦します。問題文をよく読んで答えます。

☆★糠沢っ子「午前の授業から~4・5・6年~」☆★

4年生の算数科の授業では、「1億より大きい数を調べよう」の学習です。「1億→100億は100倍、1兆→1000兆は?」これまで学習した整数のしくみを振り返ります。

5年生の理科の授業では、「植物の発芽と成長」の学習です。「種子は、どうしたら芽を出すかな?」乾いた脱脂綿と水でしめらせた脱脂綿の上にそれぞれ種子を置いて調べます。

6年生の国語科(書写)の授業では、「部分の組み立て方(三つの部分)」の学習です。「湖」の「氵」「古」「月」の3つの部分のばらんすに注意しながら集中して毛筆で書きます。

☆★糠沢っ子「午前の授業から~1・2・3年~」☆★

午前の授業の様子です。

1年生の学級活動の授業では、「学級のめあてと組織を決めよう」の学習です。学級に必要な係について先生から話を聞き、やってみたい係についてみんなで相談します。

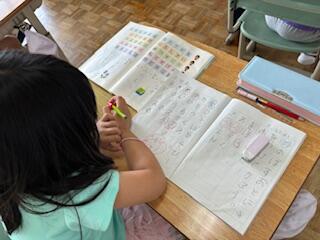

2年生の国語科の授業では、「思い出して書こう 日記を書こう」の学習です。事前に考えたメモを参考に、文章にして日記を完成させます。集中して書く2年生素敵です。

3年生の算数科の授業では、「かけ算」の学習です。「7×▢=56 ▢にあてはまる数は?」学習のしあげとして、これまで学習してきたことを練習問題で確かめます。