輝け!いわねっ子

【岩根小】せんりつを つくろう(1年)

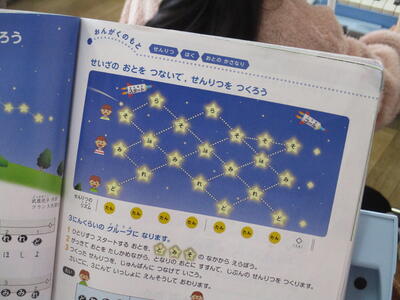

3月6日 1年生が音楽科の学習中。

今日は、音をつないで旋律づくり。音階を自由に組み合わせていくと、旋律ができることを体感的に学びます。

みんな、しっかりと座って、きれいな音で演奏していました。こんなところにも1年間の成長を感じます。

【岩根小】みんなのために ~雪かき~

3月6日 今日は朝から銀世界。学校の周りにも雪が積もりました。そんな日に頼りになるのが高学年。朝の準備を終えると、さっと外に出てきて雪かきをしていました。

当たり前のように雪かきをして、さっと道具を片付ける。

見違えるようにきれいになった学校前の通路。見事な手際です。

自分からみんなのために力を尽くす。こんなところも、岩根のよい伝統です。

【岩根小】思いをつないで ~鼓笛移杖式~

3月5日 6年生を送る会に引き続き、鼓笛移杖式が行われました。まずは、6年生の演奏です。これが、本当に最後の鼓笛。主指揮者の笛が、体育館一杯に響き渡りました。

今年度は、鼓笛の演奏を全学年で見ました。小さい時から、先輩の本気の姿をしっかり目に焼き付けていく。これも受け継ぐということ。

こうして演奏は終わり、6年生の主指揮者から5年生の主指揮者へメッセージが送られました。

「鼓笛は岩根小の大切な伝統です。みんなで引き継いでください。がんばってください。」

心のこもった言葉は、下級生にしっかりと届きました。

6年生の思いに応えるべく、4・5年生が演奏を届けます。

後輩達の演奏を目に焼き付ける6年生。真剣な姿を真剣に見る。ここに、岩根小で大切にしてきた「人を大切にする姿」を垣間見る思いでした。

こうして、鼓笛移杖式は終わり、別れのアーチをくぐって6年生が体育館を去って行きました。

6年生の皆さん、今まで本当にありがとう。卒業まで残り12日。後輩達の思いを胸に、卒業式までひた走ってください。

【岩根小】6年生を送る会

3月5日 今日は「6年生を送る会」が開かれました。今日は、6年生に、今までの感謝を伝える日です。この日のために、5年生の代表委員会を中心に、企画、運営を行ってきました。

6年生からは、そんな下級生の思いをしっかりと受け止めようとする意思を感じました。真剣な姿は成長の証です。

壁一面に貼られた掲示も、子どもたちの手作りです。

6年生一人一人の似顔絵も、感謝の気持ちを込めて、子どもたちが丁寧につくりました。

5年生からの楽しい出し物が披露され、縦割り班ごとのクイズに移っていきました。

ぐるぐると動く文字。なんという文章になるかをみんなで考えました。

そして、縦割り班ごとに、6年生へ感謝のメッセージカードが手渡されました。

すてきなカードをありがとう。6年生からも感謝が伝えられます。

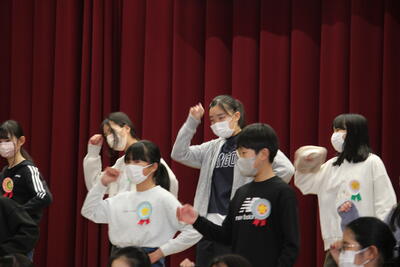

最後は、6年生による、感謝の歌とダンスです。曲は、学習発表会でも披露した、思いで深い「友よ」。

途中から、6年生と一緒に踊る下級生。最後に過ごす「一緒の時間」をみんなで楽しみました。

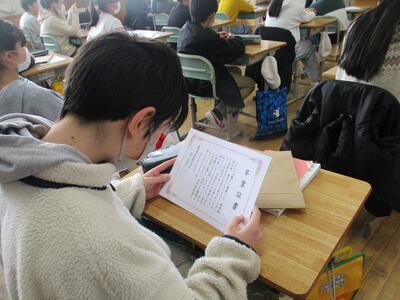

【岩根小】先生からの卒業証書(6年)

3月5日 6年生が、明日から、産休に入る先生と別れを惜しんでいました。

先生からは、一人一人に特別な「卒業証書」が渡されました。そこには、一人一人へのオリジナルメッセージが書かれていました。

先生は、一人一人にメッセージを読み上げて、丁寧に渡します。

みんな、先生からのメッセージをじっくりと読んでいました。

そして、子どもたちからも先生へのサプライズ。

この日まで、先生には秘密でみんなで寄せ書きを作っていたのです。丁寧にしたためられたメッセージの数々に、子どもたちの思いを感じました。

先生からは、改めて、子どもたちに感謝と励ましの言葉が送られました。

卒業まであと11日。先生の思いを受け止め、6年生は卒業式に進んでいきます。

【岩根小】南門工事、始まる

3月5日 今日から、校庭南門の工事が始まりました。以前の地震で門が倒れてしまったため、ここしばらくは、簡易の柵を設置し、自動車が突発的に侵入しないよう努めていました。

重機も使用していますので、工事関係者の皆様には、柵を設置いただくなど、安全面については十分に気を配っていただいています。

また、帰りの時間は、いったん工事をやめて、安全に下校できるよう見守っていただいています。

工事のため、南門を通過できない時間帯もありますので、来校の際は、ご留意いただきますようよろしくお願いいたします。

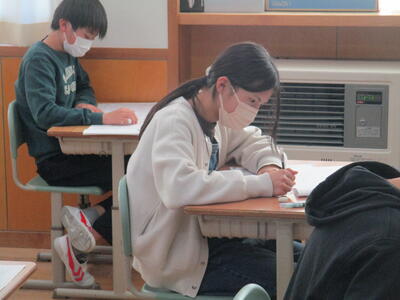

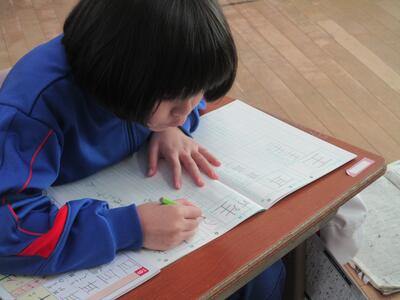

【岩根小】ローマ字の定着を目指して(3年)

3月5日 国語科で、ローマ字を学習した3年生。

今日はタブレット端末を活用して、定着問題に挑戦していました。

覚えるためには「習うより慣れる」時間を確保することも大切です。

発音を音声で聞いて、ローマ字を選んでいました。年度末、まとめの学習を大切にしています。

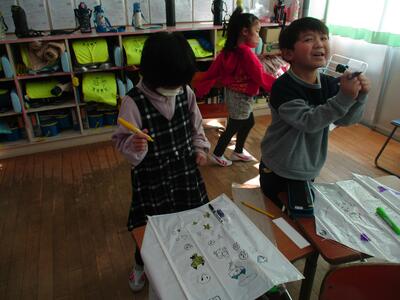

【岩根小】かぶって へんしん(2年)

3月5日 色鮮やかな仮面が教室内に溢れていました。

2年生の図画工作科「かぶって へんしん」が完成しました。自分が思い描いた仮面は、本当に十人十色。一つとして同じものはありません。

華やかなだけでなく、仕上がり具合もとっても丁寧。自慢の作品ですね。

なかなか、かわいい仮面ですね。色合いもとってもきれいです。

耳に止める輪っかも自分達でつくります。オリジナル仮面ですね。

近日中に、持ち帰りますので、お子さんの仮面を装着してみるのも楽しいかも知れません。ぜひ。

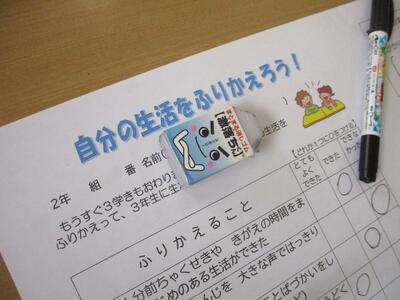

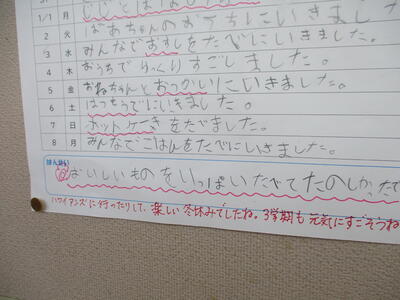

【岩根小】自分の生活をふりかえろう!(2年)

3月5日 修了式まで残り12日。今、どの学級も、今年度のまとめを行っています。いわゆる、年度の振り返りです。あっという間の一年間。様々な思い出が駆け巡ります。

自分は何をがんばってきたか、どんな成長があったかを振り返ることは、自分自身の成長を落ち着いて見つめることにもつながります。「自分を知る」ということですね。

できたこと、できなかったことを見つめ、今後どうすればよいかを考える。3年生に向けての大切な時間です。

しっかりと自分を見つめ、3年生に向けての準備を進める2年生でした。

【岩根小】もう一つの美化活動

2月29日 今日も全力で学んで、一生懸命働いて、気持ちよく帰る子どもたち。

すると、昇降口の水飲み場で、何か作業をしている5年生がいました。何をやっているのかなあと見てみると…、

排水溝に詰まったごみを取り除いていました。気付いたらそのままにはしない。自分がそうしたいと思ったら、迷わず行動する。そんな姿が、学校の至るところで見られるようになりました。

「みんなのために何かをしたい」「進んで仕事をやってみよう」

「たい」「よう」輝く、もう一つの美化活動でした。

【岩根小】みんなの学校、みんなで磨く

2月29日 本日、美化活動が行われました。5校時目に全校一斉に床の水拭きをしました。

床をピカピカに磨き上げ、子どもたちが帰った後は、先生方でワックスをかけます。

岩根小自慢のピカピカ廊下は、こうやってつくられ、守られています。

おっ!これは、ヘチマじゃないですか。理科の学習で育てたヘチマで、たわしをつくって床磨き。うーん、サスティナブル。

いつも、ついつい自慢してしまうのですが、いわねっ子は働き者。みんなで、本気になって掃除をするんです。

子どもも先生もみんな一緒に床磨き。常に、子どもと共に取り組みます。

「雑巾が、こんなに真っ黒になりました。」

汚れた雑巾は、君のがんばりの証です。

自分達の学び舎を自分達で磨く。

どの学年も一生懸命。ここも岩根のよいところ。

6年生にもなれば、床以外の場所も丁寧に汚れ落とし。

いつだって、みんなで本気でがんばるいわねっ子。いつもきれいな岩根小が、また、一段と輝きを増しました。

【岩根小】感謝を込めて(5年)

2月29日 明日から3月。6年生は卒業の月を迎えます。一緒に過ごせる時間もあとわずか。全校生で、卒業を支えています。

喫緊の目標は「6年生を送る会」。6年生への感謝の気持ちを形にしようとがんばる5年生。

学校全体に感謝があふれています。

【岩根小】コミュニケーションを楽しんで(4年)

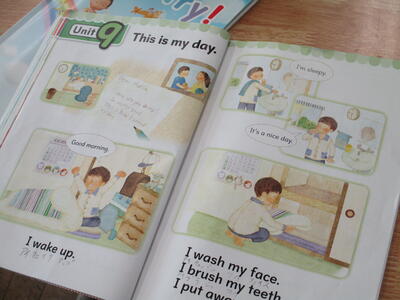

2月29日 4年生の外国語活動。英語でのコミュニケーションを楽しんでいました。

ALTの先生は乗せ上手。英会話を楽しむ雰囲気をつくります。

This is my day.一日の生活を簡単な英語表現で表し、英会話に慣れ親しんでいました。

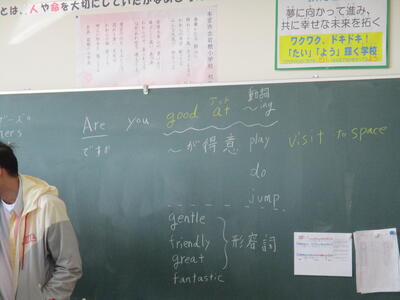

【岩根小】話す楽しさ(5年)

2月29日 外国語科の学習をする5年生。今日はALTの先生がいらっしゃっています。

自分の考えを覚えたフレーズを使って話します。

物おじせず、堂々と話すことも大切なコミュニケーション能力。

生き生きと学ぶ5年生でした。

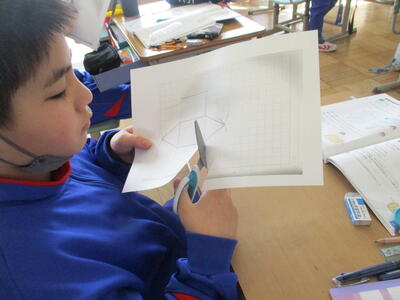

【岩根小】立体をくわしく調べよう(春蘭)

2月29日 春蘭学級では、三角柱についてくわしく調べていました。

実際に三角柱の展開図を切り取って、立体の特徴について調べていました。操作活動は、体験的、体感的に理解を深めることができます。

みんな集中して取り組んでいました。

【岩根小】たこ、たこ、揚がれ(1年)

2月28日 本日、風あり。となれば、飛び出してきたのが1年生。自慢の手づくり凧を飛ばします。

風を待って、みんなで一気に凧を揚げました。

糸が絡まることも大切な体験です。まずは、自分達で絡んだ糸をほどいてみる。少し変な言い回しですが「なんとかしよう力」を高めていくことも、生活科の学びには欠かせないものです。

たこ、たこ、揚がれ!

天まで揚がれ!

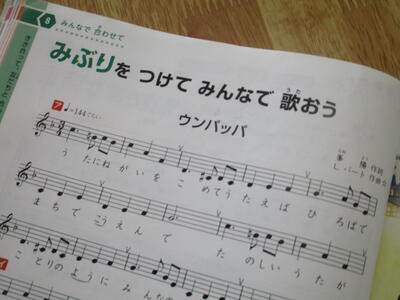

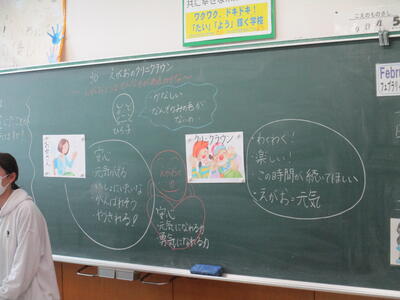

【岩根小】歌も動きも楽しんで(2年)

2月19日 「ウンパッパ~、ウンパッパ~、だ~れ~で~も~♪」

聞きなじみのあるメロディーが、2年生教室から聞こえてきました。

この題材では、「ウンパッパ」という曲に身振りをつけて歌います。

2年生は、この曲にフィリピンの伝統的な踊りであるバンブーダンスの動きを取り入れていました。

歌いながら踊るという、ハイレベルな動き。簡単そうに見えて、これがなかなか難しい。

はねてます。

二人いっぺんに踊るのは高難度。さらっとやってました。

リズム感が抜群です。

華麗なステップ。

身体表現って楽しいですね。

みんなで挑戦するのが2年生のすてきなところ。

音楽を体いっぱい楽しむ2年生でした。

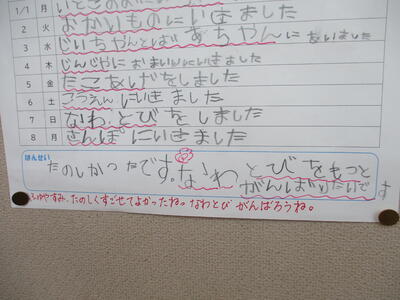

【岩根小】夢、掲ぐ

2月16日 1月15日の創立150周年式典で書いていただいた「夢」。本日、表装したものが完成してきました。

夢に大きいも小さいもなく。自分が大切にしている何かに向かって進むことそのものに意味があると考えます。大切なことは、諦めないこと、時に転んでもまた立ち上がり、歩むこと。

この字が、子どもたちの夢を支え、勇気を与える一文字となることを強く願いました。

150年目の岩根小学校、夢を高く掲げます。

【岩根小】B-Side ~交通安全見守り感謝の会より~

2月16日 学校生活では、ふとした時に、子どものよさを垣間見ることがあります。すべての授業に表のねらいはありますが、大切にしたいのがその授業と直接的な関係はなくても、見逃してはいけない子どもの成長です。隠れたねらいでもあります。

ちょっと時代を感じるかもしれませんが、かつてレコードというものがあり、表をA面、裏をB面と呼んでいました。時に、サブ的なB面から名曲が生まれたこともしばしばありました。

安全を見守ってくださっている方々が、体育館を退出されようとした時、プレゼントの花が一つ、ひらりと床に落ちました。それを見逃さなかったのが6年生。

「あっ、今、花、落ちたよね。」

と友達同士話し合っていました。どうするか見守っていると…、

すっとかけよっていきました。そして、床に落ちた花をさっと拾い、お渡ししていました。

あなたがそうしたいと思ったなら、そう行動してごらん。そこに台本なんてないけれど、誰かのために自ら動く。それが、いわねっ子。

B-Sideの曲も温かい、交通安全見守り感謝の会でした。

【岩根小】感謝を言葉に表して ~交通安全見守り感謝の会~

2月16日 本日、「交通安全見守り感謝の会」を開催しました。いわねっ子が安全に登下校できるよう、安全指導をしてくださっている方々をお招きして感謝を伝える会です。岩根小で、長年、大切にしている会です。

感謝の気持ちをどのように伝えるかは、代表委員会の皆さんが考えました。すっかり定着した感のあるこの代表委員会。各委員会の委員長さんと5.6年生の学級代表(輪番制)でつくられる組織です。

なぜ、学級代表が交代で参加するかというと、誰もがリーダーとなる経験を大切にするためです。いろいろな子が活躍する場をつくる。リーダーとフォロワーをどちらも経験することは、相手の立場を理解する上で欠かせないものと考えています。

「楽しく豊かな学校生活は自分たちでつくる」。子どもたちからは、そんな意識が感じられました。

感謝の気持ちを表彰状にしたため、一人一人読み上げてからお渡ししました。

今回、学校みんなで折り紙の花束もつくりました。一つの花に感謝が込められています。

今回はメダルもつくってお渡ししました。

毎朝、暑い日も寒い日も、雨の日も雪の日も、道路に立って、いわねっ子を見守り、安全指導をしてくださることに、心から感謝しています。

見守りをしてくださっている皆様から、ご挨拶もいただきました。

「いつも班長さんを中心に、上級生が下級生を守って登校していますね。」

「あいさつが元気になってきましたよ。」

多くのお褒めの言葉をいただきました。うれしかったことはもう一つ。

「あいさつが苦手で、声が小さい人もいるようですが、元気に声を出せるようになるともっといいですね。」

声を出すのが苦手な子もいるということを理解してくれているということ、その子たちに励ましと勇気づけの言葉をくださったことに、見守りを積み重ねてきた時間の確かさと尊さを感じました。

最後に、全校生で「ありがとう」の歌を届けました。感謝の気持ちは、体育館一杯に歌となって広がりました。

地域の皆様、毎日、子どもたちの安全を見守りいただき、心から感謝いたします。そして、これからもよろしくお願いいたします。

【岩根小】学年を超えて

2月16日 昼の放送を終えた、放送委員の5年生と6年生。学年を超えてパシャリ。なんか、すてき。

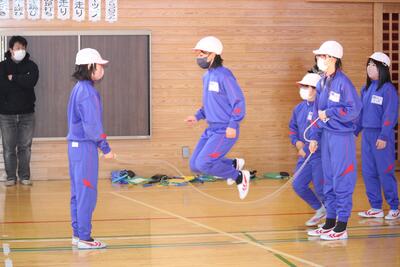

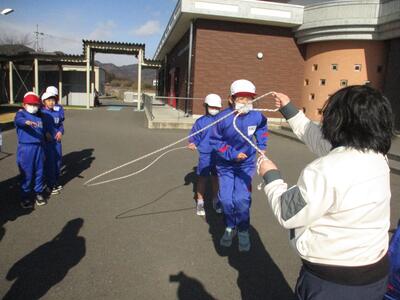

【岩根小】なわとび記録会(2年&5年)

2月16日 2年生のなわとびは、5年生がハイテンションでサポートします。

さあ、2年生の長縄跳びがスタートしました。

両学級とも真剣そのもの。自己ベストを目指してジャンプします。

5年生、応援が熱い!

5年生、応援が温かい!

行ったー!新記録!

惜しくも自己ベストは更新できなかったけど、今日までのがんばりに心からの拍手を送ります。何度も言うよ。チャレンジャーはみなウィナー。

サポートしてくれた5年生に感謝を伝える2年生。今感じていることを、その場で言葉にして表しました。

「5年生のみなさん、ありがとうございました。」

少し気恥しかそうな5年生。でも、もう最高学年の顔つき。

頼りにしてるよ5年生。

【岩根小】校内なわとび記録会(1年&6年)~その2~

2月16日 個人種目を終えると、長縄跳びに移りました。まずは、6年生が長縄跳びのお手本を見せてくれました。

「さあ、6年生が『すごい技』を見せてくれますよ。」

高らかなアナウンスに、一気にハードルが上がる6年生。

それでも、いつも通りの安定感のあるジャンプを見せる6年生。

あまりのスピードの速さに、1年生唖然。

そして、歓喜。

「6年生って、すごいなあ。」

やっぱり、6年生はみんなのあこがれなのです。

キラキラした目で6年生を見つめます。

跳び終えた6年生に、スタンディングオベーション。

そして、今度は1年生の出番です。6年生と一緒に長縄に挑戦しました。

6年生に手を握られて、一緒にジャンプ。縄に入っていくタイミングを覚えていきます。

跳んだ感覚を味わわせたい。回し手の縄のすくい方も絶妙です。

その日、優しく握られた手のことを、心はきっと覚えてる。

君が6年生になった時、今度は君が1年生の手をそっと握る。

一緒に過ごした時間が愛おしい。

ありがとう、またね。

心優しい6年生。今日もありがとう。

【岩根小】なわとび記録会(1年&6年)~その1~

2月19日 大勢のギャラリーが見守る中、1年生の校内なわとび記録会がスタートしました。

本校のなわとび記録会は、1年生のサポートを6年生が行います。回数を数えたり、応援したり、頼りになるお兄さん、お姉さんです。

一気に上達した1年生。がんばる力は、先輩譲りですね。

6年生に見守れてがんばる1年生。

いつも以上に力を発揮していました。

応援だって熱が入ります。

ん?シューズトラブル発生か。安心してください、こんな時こそ頼りになる6年生。調整してくれました。

初めてのなわとび記録会に精一杯励む1年生。

ただただ成長を感じるばかり。

跳び終えれば、6年生の温かな拍手が迎えます。

全力でがんばって、

また、温かな拍手。

和やかな空気の中、真剣な時間が過ぎていきました。

【岩根小】思いを込めて(5年)

2月16日 音楽室をのぞき込む人だかりあり。気になって近づてい見ると…

5年生がピアノの練習中でした。しかも、岩根小が誇る音楽ティーチャーズに囲まれています。何事だ!

彼女は卒業式のピアノ伴奏者。6年生に届ける歌を伴奏するのです。以前から練習を積み重ねてきました。そして、今日、休み時間に先生方に聞いていただいていたのです。

先生からのアドバイス。その子の力を伸ばしたいから、本気で求めます。

そばを通りかかった先生方にも聞いてもらいました。奏でる音色が澄みやかすぎて、胸が熱くなります。

卒業式は全校生でつくります。6年生を思い、子どもも教師も一丸となって、卒業式に進んでいます。

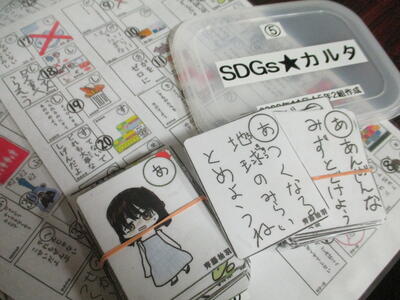

【岩根小】探究は終わらない(5年)

2月16日 今年度、総合的な学習の時間でSDGsについて探究をした5年生。学習発表会でもお披露目しましたが、まだまだ学びは終わりません。むしろ、これからが総合的な学習の時間の真骨頂。

子どもたちが未来に願いを込めた「SDGs★カルタ」。子どもたちは思います。もっと、みんなに知ってほしい、考えてほしい。地球の未来、私たちの願い。子どもたちは、SDGsカルタを各学級に配りました。

コンピュータに堪能な先生に何やら相談。岩根小を超えて「もっと多くの人に伝えたい」という思いが、行動力を生み出します。足を止めて本気で聞いてくれる先生にも感謝。

この後、この学びがどのように広がっていくか、乞うご期待。探究は終わらない。

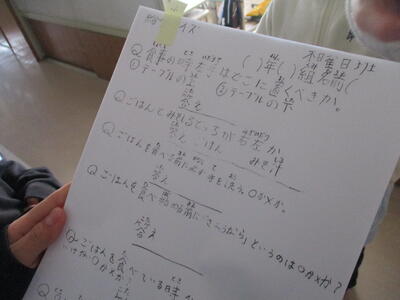

【岩根小】楽しかったよ、2年生(2年)

2月16日 2年生が国語科の学習中。「楽しかったよ、2年生」では、この1年間を振り返り、身近なことや経験したことなどから話題を決め,伝え合うために必要なことを選びます。そして、伝えたいことや相手に応じて、声の大きさや速さなどを工夫していくことが学習の中心になります。

いわゆる「話す、聞く」内容の学習になります。

みんな真剣に思い出を振り返っていました。

おう。岩根と言えば、抱付観音。見学の思い出がよみがえったのでしょうか。(抱付観音情報はこちらからどうぞ→https://www.city.motomiya.lg.jp/site/kanko/227.html)

そうね、遠足はなかなかの思い出になりますよね。ザ・体験って感じですものね。

がんばったことや楽しかったこと。体験したことは忘れない。

みんなで考えれば、どんどん思い出が広がります。

学級の生活を楽しく豊かにする係活動。これもまた、体験を通して学んだこと。

教室が思い出で溢れていきました。

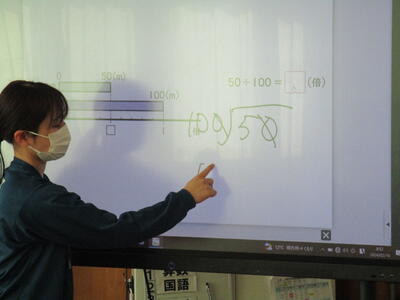

【岩根小】授業は目の前の子どもからつくる(4年)

2月16日 本校では、子ども同士が教え合い、納得するまで伝え合う「学び合い」の時間を大切にしています。しかし、すべての学びを子どもに委ねてはいません。

教えるべきところは教える。ある指導法にのみ縛られるのではなく、目の前の子どもの実態を捉え、今必要な学びは何かを考えて指導しています。「授業は目の前の子どもからつくる」ということ。

というわけで、本日の4年生の算数科は「少数のかけ算とわり算」の学習のまとめです。

つまずいている子が多い問題は、先生と一緒に確認。潔く教えます。

そして、子どもたちは本気で覚える。子どもと教師の信頼関係に勝る指導法などありません。

「この先生は本気で教えてくれる。だから、本気で覚えなきゃ」そんな空気を教室内に満たすことが大切です。

隣の学級では、複数の先生が入って指導に当たっていました。

いろいろな先生が自由に授業に入っていくのも本校の特徴の一つ。垣根をつくらず、全員の子どもを全員の教師で教えるといった感じです。

今日のねらいは、「理解を深めること」と「できる喜びを味わわせること」。

しっかり学んで、5年生を目指していきます。

【岩根小】言葉を大切に読む(1年)

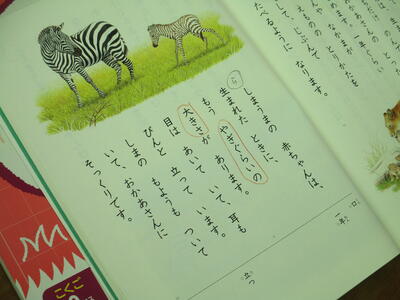

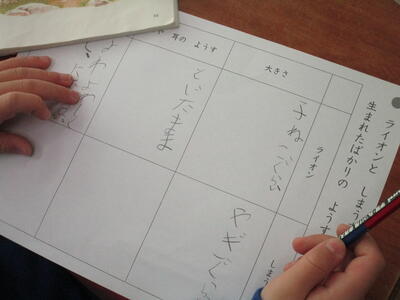

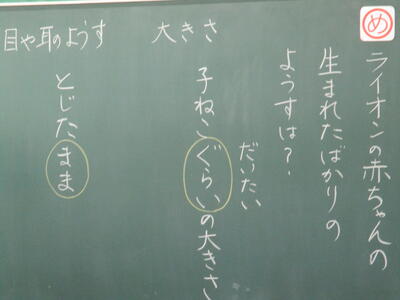

2月16日 1年生が国語科の学習中。説明文「どうぶつの 赤ちゃん」には、いろいろな動物の赤ちゃんが登場します。ここでの学習のねらいは「くらべて読む」ということ。同じ、似ている、話の順番などに着目し、説明文の基本となる表現を理解していきます。

「しまうまの 赤ちゃんは、生まれた ときに、もう やぎぐらいの 大きさが あります。」という表現も大切なポイント。「やぎぐらい」の「ぐらい」の意味にもこだわります。

「『ぐらい』だからね、ぴったりじゃないのね。それぐらいってことなの。」

そんなつぶやきも聞こえてきました。国語科は「言葉」に根拠を求めます。1年生の時から、教材の言葉を手がかりに説明することは、読解の力を高めていくことにつながります。

書くことも大切な学び。自分の考えを表出(アウトプット)することは、考えを整理することでもあり、知識の定着にもつながります。

言葉が表すイメージを身体表現で表すのも低学年ならでは。ライオンの赤ちゃんについて、目や耳が「とじたまま」という言葉とイメージを重ね合わせていました。

言葉に根拠を求めて、言葉を大切に読む1年生でした。

【岩根小】高学年が土台をつくる

2月16日 金曜の朝は読書タイム。高学年教室では、静かな空気の中で読書をしていました。〇〇タイムは、学校全体で取り組むことが大切。どの学級も気持ちをそろえて進む。そして、その土台をつくるのが高学年。

今日も穏やかに一日がスタートしました。

【岩根小】新入学児童保護者説明会

2月15日 本日、新年度入学児童保護者説明会が行われました。新1年生の入学まで、残すところ1か月半となりました。

まずは、アイスブレーク。お近くの保護者さん同士、自己紹介をしていただきました。

特に、最初のお子さんが入学される保護者さんは、いろいろな不安もおありのことと思います。そんな時、心強い支えとなるのが、保護者さん同士のネットワークです。保護者さん同士のよりよい関係性がつくられれば、ひいては、子どもたちの関係性も深まっていくと考えます。

あっという間に、会話が弾み、笑顔も見られました。言葉で人はつながります。言葉の力、対話の力を改めて思いました。

校長先生からは「岩根小のよさ、いわねっ子のよさ、学校として目指していること」についての説明がありました。保護者の皆様の不安が少しでも和らぎ、期待に胸が膨らむことを願いました。

「子どもたちに、前向きな言葉をかけてほしい。」

1年生担任からは、入学までの過ごし方と共に、子どもたちへの関わり方についての話がありました。

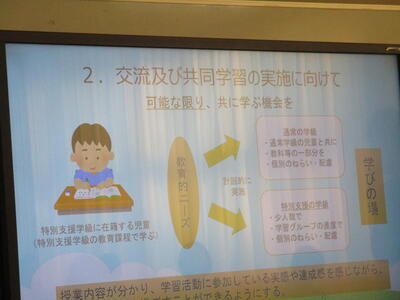

本校は、特別支援教育も大切にしています。教育活動の「要」と考えています。

特別支援学級での様々な学び方について、丁寧に説明をいたしました。

養護教諭からは、入学までの健康な生活についてもお伝えしました。

情報量が多かったため、ご自宅に戻られてからお気づきになったこともあったかと思います。不明な点や何か気になることがありましたら、いつでも学校までご連絡ください。今後ともよろしくお願いいたします。

【岩根小】感謝の3学期

2月15日 明日の「交通指導感謝の会」のことを考えながら校舎内を歩いていると、体育館の入り口周辺をきれいに掃除されている方が目に入りました。本校に勤務するスクール・サポート・スタッフの方です。

子どもたちの学習環境を少しでも整えようと、毎日のように、廊下、トイレ、教室…と、学校を隅々まできれいにしています。おかげさまで、岩根小はいつもピカピカです。

昇降口では、用務員さんが、床の上の砂をきれいに掃いていました。この時期、昇降口には砂がたまりやすくなります。子どもたちの足が汚れないように、子どもたちが学習している間、そっときれいにしてくださっているのです。

お二人とも、いわねっ子をいつもほめてくださることもうれしいところです。

「この前、『おそうじ手伝いますよ』って言って、お手伝いしてくれたんです~。うれしくなっちゃいました」

「子どもたちは、いつもあいさつしてますよ。この前なんて『いつも、ありがとうございます』ってまで言われましたよ」

感謝の3学期です。

【岩根小】知ること ~感謝の会に向けて~

2月15日 明日、「交通安全感謝の会」が開催されます。この会は、朝の登校の見守り活動を続けてくださっている方々に、感謝の気持ちを表します。岩根小で長年続いている大切な会です。

今年度、この会を開催するにあたり、職員で話し合ったところ、以下のような意見が出されました。

「子どもたちは、だれに見守っていただいているのか、わかっているのだろうか。」

「感謝の会をすることそのものが、目的になっていないか。」

「大切なことは、子どもたちが、その『支え』を実感できるようにすることではないか。」

そこで、今年は、見守り活動を続けてくださっている方々にご協力をいただき、お顔とお名前を掲示しています。

掲示の前に立ち止まり、

「この人知ってる。〇〇さんって名前だったんだ。」

「〇〇さんって、△△ちゃんのお母さんなんだよ。」

という会話をする子どもの姿も見られました。

やはり、知ることって大切。相手を知ることで、相手をより身近な存在として感じ、さらに感謝の気持ちが高まっていくと考えます。

明日、皆様とお会いできることを心から楽しみにしています。

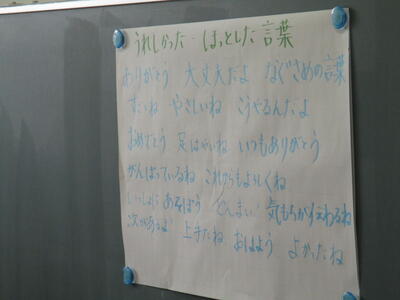

【岩根小】0学期 ~進級に向けて「言葉」を考える~(3年)

2月15日 3年生が、学年合同で「言葉」についての学習をしていました。

学級ごとに学習することもできるのですが、あえて学年合同で学びます。この理由は一つ。4年生に進級することを見越して、今から学年で気持ちを揃えていくことをねらっています。

「今まで、どんな言葉を言われたとき、うれしかったかな。」

先生の問いかけに対し、近くの友達同士で意見を交流しました。よりよい生き方を自ら考える子どもを育てるには、自分を振り返ることが欠かせないと考えます。多少時間はかかっても、自分の頭で考えること。そうすることで、少しずつ自分事にはなっていきます。

「落ち込んでるとき、励まされる言葉を言われるとうれしい。」

「『大丈夫だよ。がんばって』って言われた時、うれしかった。」

うれしかった言葉について発表が続きました。

子どもたちから出されたたくさんの「うれしかった ほっとした言葉」の数々。言葉は、人を励まし、勇気付けるものであること、決して、誰かをなじったり、脅しつけたりするものではないことを学年全体で確認しました。

今は3学期、まとめの学期です。でも、少し見方を変えれば、4年生の0学期とも言えます。4年生はもう始まっているということです。

あいさつや言葉遣いについては、保護者の皆様、地域の皆様からは「ぐんとよくなっていますね」というお褒めのお言葉も頂戴していますが、依然、課題としてご指摘をいただいているところでもあります。

先日、PTA会長さんから、

「あいさつや言葉遣いの課題は、学校だけではなく、家庭でも考えていく必要があると思うんです。だから、学校からお願いしたいことがあれば、もっと伝えてください。」

という力強い言葉をいただきました。子どもたちの課題は、子どもも学校も保護者も地域も、みんなが自分事として考える。そんな当たり前のことを、改めて思い起こすことができました。ありがとうございます。

そこで、さっそくお願いです。ご家庭でもあいさつや言葉遣いについて、「自分からあいさつしてる?丁寧に話している?人を傷付ける言葉は使っていない?」などと、適宜、一緒に話し合っていただきたいです。

大切なのは、自分と向き合うこと、考えること、解決しようと行動すること。これからも、子どもを共に支えるチームとして、お力添えをいただきますようお願いいたします。

【岩根小】今日の給食 ~多様な和~

2月14日 今日の給食のメニューは「ほうとう汁」「筑前煮」「さばのカレー醤油焼き」でした。

まずは、ほうとう汁を一口。ほうとう汁は、山梨県を中心とした地域で作られる郷土料理。

小麦粉を練りざっくりと切った太くて短い麺がふんだんに入っていました。他県の郷土料理を余すところなく再現していて、給食に多様性を感じました。給食は進化していますね。

お次に食べるは筑前煮。こちらは福岡の郷土料理の一つ。もともとお祝い事の時に食べられていたとのこと。山梨の次は福岡。今日は、なかなかの遠距離給食です。

給食センタースペシャル情報によれば、今日は煮る時間がしっかりと取れたとのこと。昭和世代にはたまらない煮物。味の染み具合もバッチグーでした。

そして最後は、お馴染みサバですが、味付けは現代風。カレー醤油で焼いています。カレー醤油という調味に驚きを感じながら一口ほおばりました。

おう!確かに、ほのかなカレー味が口の中に広がっていきました。カレーがサバの味を消していないところが絶妙のバランス。これも、バッチグーでした。

和食の多様性を感じながら、今日もおいしくいただきました。

【岩根小】なわとび記録会(6年)

2月14日 満を持して6年生の登場です。このなわとび記録会も小学校生活最後。最後の長縄跳びに気持ちを込めます。

ウォーミングアップから見事なジャンプ。さすが6年生、ハイレベルです。

いよいよスタート!互いの学級がそれぞれの目標を目指して跳び続けます。

回し手も全力。

先生も全力。

集中力の高さが伝わってきます。

躍動する6年生。残りわずかの小学校生活となっても、やっぱり「全力」が似合います。

タイマーを見て、残り時間を確認。さあ、ラストスパートだ。

いい記録が出た様子。自然と拍手がわき起こります。

そして、運命のラストジャンプ。3分間のショータイムの始まりです。

一周回って、もはや、跳ぶことそのものが楽しくなってきた様子。これは、ジャンパーズハイか。

数を数えながら、みんなで跳び続けます。

無駄な動きを少しでも取り除きジャンプ。ハイレベルのスキルです。

最小限の動きで流れるようにジャンプ。見事です。

タイマーのカウントは進み、3、2、1、プーッ!終了の合図が鳴り響きました。結果は……

ああ、記録更新ならず!

わずか数回及ばず。

絶叫響く。

こうして幕を閉じた6年生の校内なわとび記録会。小学校生活最後に、学級みんなで心を一つにし、目標を目指した6年生。その姿は「夢に向かって進み、共に幸せな未来を拓く」姿そのもの。

チャレンジャーはみなウィナー。今日までのがんばりに心からの拍手を送ります。

【岩根小】えのぐを たらした かたちから(2年)

2月14日 2年生が図画工作科の学習中。絵の具を思い思いに画用紙に垂らせば、そこには偶然の模様が生まれます。そこから想像力を働かせ、頭の中でイメージされた世界を作り上げていきました。

タイトルは「十二支とお正月」。なるほど、絵の具の模様に、十二支の動物の姿を見いだしたんですね。子どもの見立てはおもしろい。

イメージはぐんぐん広がります。

鮮烈な色彩からは、パワーを感じます。

タイトルは「どうぶつの めいろ」。ところどころにかわいい動物たちが隠れています。

力強く塗り上げていきます。色の濃さにも個性が表れていきます。

同系色の色で仕上げているところがクール。

できあがった作品は誰かに見せたくなるのも子どもならでは。

想像を創造する。クリエイティブな時間は、あっという間に過ぎていきました。

【岩根小】なわとび記録会(5年)

2月14日 今日から、なわとび記録会週間が始まりました。先陣を切ったのは5年生です。

まずは、3分間持久跳びにチャレンジ。高い集中力で、最後まで跳びきる子が多くいました。

心から応援する仲間の存在は、なによりの励ましと勇気づけになります。

力尽きて倒れるぐらい、全力でがんばりました。

全力を出し切ったその顔は晴れやか。

次の種目は長縄跳び。学級の団結力の見せどころ。

2回目のチャレンジの前に、みんなで話合い。自分達で考え、決定し、やってみる姿にも成長を感じました。

記録更新については、ぜひ、お子さんから話を聞いてみてください。

5年生のがんばりに心からの拍手を送ります。

【岩根小】今日の給食 ~一足お先にバレンタインデー~

2月13日 今日の給食のメニューは「ハートのハンバーグデミソースがけ」「マカロニサラダ」「えのきだけのスープ」「チョコクレープ」でした。

そう、明日のバレンタインデーを記念して、本日「バレンタイン献立」というわけです。

まずはスープを一口。柔らかい味わいが口いっぱいに広がります。えのきだけの食感もほどよかたです。

こちらのマカロニサラダ、おいしかったあ。お店のマカロニサラダって、何かひと味違うと感じています。その何かが分からないまま幾年月。きっと、給食センターのマカロニサラダにも秘伝の何かがあるはず。

そして、おまちかね、ハートのハンバーグ。これは、バレンタインだ。デミソースがチョコっぽいです。

最後にチョコ味のクレープをいただき、1日前倒しでバレンタインデーを楽しみました。

季節のイベントを感じながら、給食を楽しくおいしくいただきました。

【岩根小】合格目指して ~漢字検定~

2月9日 本日、漢字検定が行われました。本宮市では、市からの補助を受け、学校を会場として、小中学生全員が取り組んでいます。

1年生も一生懸命がんばっていました。

当然のようにがんばる6年生。教室には鉛筆を走らせる音だけが響いていました。

静まりかえった校舎内で、真剣な時間が過ぎていきました。

全校一斉に「真剣な空気」をつくることができるのも、いわねっ子のよさです。

【岩根小】今日の給食 ~とろぷり~

2月8日 今日の給食のメニューは「広東麺」「春巻き」「ナムル」「豆乳プリン」でした。廊下ですれ違った子が、「とろぷり、とろぷり、とろぷり…」と謎の呪文を繰り返して歩いていました。

本日は、麺好き待望の麺デー。月に一度のハッピーデーです。広東麺のスープは、子ども向けにほどよく味付けされていました。

サクッ!パリッ!春巻きは絶妙の揚げ具合。中華屋さんもびっくりです。

シャキシャキ野菜のナムルもおいしい。本日、食感も味わいました。

そして最後はお待ちかねスイーツです…って、そういうことか。謎の呪文「とろぷり」の正体がわかりました。そう、とろけるプリンのことでした。よっぽど、プリンが楽しみだったんですね。

本当にプルップルで、見事にとけました。

「スイーツ恐るべし」な、今日の給食でした。

【岩根小】がんばること、認め合うこと(2年)

2月8日 冷たい体育館に縄跳びの音が響きます。

なわとび記録会に向けて、練習に励む2年生。

1年生の時より体幹が強くなり、跳び方も安定してきました。

二重跳びが跳べるようになった子もいました。

高い跳躍も成長の証。

次の種目は長縄跳び。これまでの最高記録は105回です。

回し手と跳び手の息が合わないと、なかなかスムーズには跳べません。

次々と縄に飛び込む2年生。失敗したら「ドンマイ!」、うまく飛べたら「オッケー!」。長縄跳びという体験を通して、励まし合うこと、協力することも学んでいきます。

そして、注目の回数は……。

おめでとう!110回!学級新記録だ!

「やったー!」

みんなでがんばった新記録。

「回し方も上手だったよ。」

誰かに認められることは、本当に幸せなこと。低学年のうちから、このような体験を積み重ねていけば、自尊感情も高まります。

互いのがんばりを認め合い、体育科の学習が終わりました。

なわとび記録会を目指して、子どもたちのがんばりは続きます。

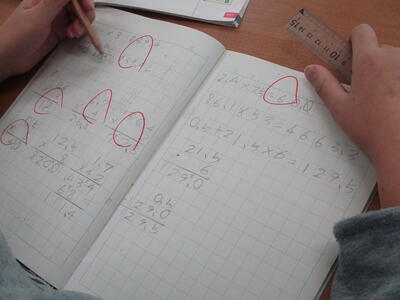

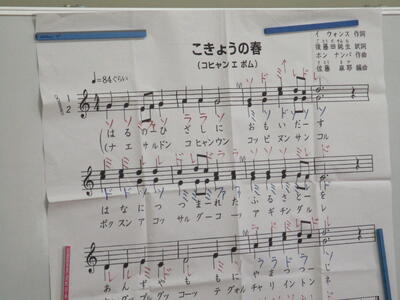

【岩根小】真剣さを強みにして(4年)

2月8日 音楽室から聞こえてくるきれいなリコーダーの音色。

4年生が「こきょうの春」を演奏していました。

真剣な演奏は心に響きます。

4月からは高学年。真剣に取り組むその姿を5年生につなげていくことを願いました。

【岩根小】子どもと共にある(4年)

2月8日 4年生が道徳科で「生命の尊さ」について考えを深めていました。

道徳科には、低学年19、中学年21、高学年22の内容項目があります。この内容項目をどれ一つも漏らさないように、週に一度の授業を積み重ねていくのです。

道徳科は教材を通して考えます。教材に出てくる登場人物の気持ちを考えていくことが一般的です。登場人物の気持ちを考えながら、実は登場人物に自分の気持ちを託しているとも言えます。

先生が読み聞かせます。どこを強く読むか、ゆっくり読むか、実はよく考えられているのです。

自分の考えを書く活動も大切にしています。書きながら、自分の思いを掘り下げていきます。

すぐに全体での話合いには移りません。自由に出歩き、友達と考えを交流します。この「学び合い」も本校で大切にしているところです。積み重ねは本当に大切。最近、子どもたちが「学び合い」に慣れてきたことを感じます。

発表は、挙手した子だけのものではありません。近くの友達と話し合うことも発表。45分の授業の中で、話し手と聞き手が様々に入れ替わっていきます。

授業の後半は、今までの自分を振り返る「自己を見つめる」時間です。本校では、この時間を15分間は確保するように、じっくりと話し合うことを目指しています。

「生命」に関する自分の体験をエピソードとして伝えます。お互いに話を聞きながら、生命はいろいろな人、その人の笑顔によって支えられていることを話し合う4年生。本気の子どもからは、時に教師の予想を超えた発言が生まれることがあります。

黒板には、先生と子どもたちが作り上げた45分間の学びがデザインされていました。これもすべて、丁寧な授業の準備があってこそ。

子どもと共にある。そんな言葉が思い出されました。

【岩根小】受け継がれる伝統(4~6年)

2月7日 6年生が、4・5年生に鼓笛を教えていました。そこには、本気で伝える姿、本気で受け継ごうとする姿がありました。

脇で寄り添う上級生。励ましの言葉が温かい。

わかりやすい教え方も6年生ならでは。頼りになります。

6年生と触れ合う時間もあとわずか。直接教えてもらう時間は、かけがえのないもの。

「上手だね。」その教え方も上手だね。

5年生の顔つきも真剣そのもの。

こうして、伝統が受け継がれています。

【岩根小】復活!にゃん四郎音頭(1年)

2月7日 本日の春蘭タイムは、学級で自由に使える時間。それぞれの学級が、それぞれの活動をしています。というわけで、1年生も「にゃん四郎音頭」の練習中。

ん?すでに、お手本の動画も見ずに踊っている!振り付けもしっかりと体に入っているようです。衝撃の吸収力です。

いわねっ子は、踊りが大好き。屈託なく踊れるのは、心が開放的な証。伸びやかに踊る1年生でした。

【岩根小】読書にも成長を感じて(1年)

2月7日 春蘭タイムと5校時目の間の時間、静かに読書に取り組む1年生。絵本を中心に、自分で本を選んで読んでいました。これも積み重ねの成果です。本に触れる機会を継続的につくってきたことで、集中して本を読めるようになりました。

改めて思うのは、集中力の高さ。みんな、静かに本を選び、一心不乱に読んでいました。

入学から10ヶ月以上が過ぎ、こんなにも成長したことをうれしく思いました。

【岩根小】学校をつくる(給食委員会)

2月7日 6年生が3年教室の前に立っていました。話を聞くと、給食委員会の皆さんでした。給食委員会では、給食のマナー向上を目指して、給食にまつわるクイズをつくり各学級に配っているとのこと。

「今、先生がお話をしているので、教室に入るのをちょっと待っています。」

こんな気配りは、さすが6年生というしかありません。マナーを超えてモラルのレベル。自分で考えて行動する姿には中学生の面影さえ感じます。

教室に入ると、みんなに聞こえる声でしっかりと説明していました。声は、ただ大きければよいというものではありません。その場所に適した声で話す。それを自分で考えることは、生きて働く力でもあります。

自分達で楽しい学校生活をつくる給食委員会さんです。

【岩根小】鼓笛を通して学ぶこと(4年)

2月7日 鼓笛の自主練習を終えて、教室に戻る4年生。廊下では、楽器の音を出さないことを大切なルールとして確認しています。

4年生が、当たり前のように音を出さずに自分の教室に戻っていきます。この当たり前の光景に、かけがえのないものを感じます。

楽器は、充電が必要なものもあります。充電をしないと明日の練習に響きます。忘れずに行う4年生。

高学年に向けて、意識が高まっていることを感じます。

鼓笛練習という体験を通して、様々なことを学んでいます。

【岩根小】その笑顔に支えられ

2月7日 何かと慌ただしくなる2月。子どもたちは、休み時間も委員会活動や鼓笛の自主練習などに励んでいます。慌ただしくなると、何かと気忙しくなり、子どもたちを急がせたくなるのですが、そんな時、ふっと一息つかせてくれるのが、いわねっ子の笑顔。

カメラを向けると、とびっきりの笑顔を届けてくれます。いつも、ほとんど一発撮り。プロモデルか。

子どもの笑顔は、忙しさに流されそうになる自分を立ち止まらせてくれます。

その笑顔が学校いっぱいに溢れるよう、さあ、今日も、みんなで学校をつくっていきましょう。

【岩根小】今日の給食 ~お魚パワーで健康チャージ~

2月7日 今日の給食のメニューは「赤魚の漬け焼き」「彩り野菜の炒め物」「ごまけんちん汁」「しそひじき」でした。

まずは、味噌汁を一口。ふわっと、ごまの風味が口の中に広がります。今日みたいに寒い日は、温かい汁が胃に染み渡ります。

彩り野菜が食欲をアップさせます。見た目のおいしさも考えているところが、さすが給食センター。

この赤魚が絶品。メヌケとも言われるこの魚、さっぱりと淡泊な味わいなのですが、よく漬かっていて、魚が苦手な子も食べやすくなっていました(何に漬けたか明言できない自分の味覚が悲しいところ)。

赤魚は、低カロリーで高たんぱく質ですから、育ち盛りの子どもたちにとってもばっちりの食材ですね。お魚パワーで健康チャージです。

ひじきも健康食。白ご飯にちょい乗せして、美味しくいただきました。

本校の学校経営計画に示した健康づくりの目標は、「しっかり食べる、よく眠る」といたってシンプル。食べることを楽しむ子どもたちを育てていきます。

【岩根小】復活!にゃん四郎音頭(春蘭)

2月7日 朝の活動の時間、曲に合わせて踊り出す子どもたち。

「♩あ、それっ!にゃん四郎~お~んど~~♪」の高らかな歌声にあわせて踊っていました。

2月14日に、集会委員会が企画するミニ集会活動が行われます。そこで、みんなで踊るとのこと。

聞くところによると、今の6年生が小1だった時に運動会で踊ったそうです。コロナ禍で途絶えた流れを再度つなぎ合わせたいという思いが、この「にゃん四郎音頭」復活への一歩となりました。

なんでも楽しく取り組むところも、いわねっ子のかわいらしさ、素直さです。

先生も一緒になって踊る姿に、学級集団の一体感を感じます。

児童会活動は、出来映えや完成度ばかりを求めるものではありません。大切なことは、子供の自発性、自主性、実践力です。自分達が、学校生活を支えているという実感をもつことが、社会参画意識の礎ともなっていきます。

気が付くと、

「♫は~、にゃん四郎~お~んど~~♩」

と口ずさんでいる自分がいました。まずい。この歌、中毒性が猛烈に高いです。どうやら、しばらく、頭の中を駆け巡る「今日のテーマ曲」となりそうです。

【岩根小】路面凍結注意

2月7日 校舎北側の道路の状況です。てかてか、つるつる。アイスリンク状態。

しばらく、朝方の路面はこの状態が続くと思われます。保護者の皆様には、お子さんが家を出る際、十分に気を付けて歩くよう一声おかけいただけるとありがたいです。この一言が効きます。心のスタッドレスタイヤです。

市教委さんから、以下のようなアドバイスをいただきましたので、子どもたちにも指導を行いました。登校前の声かけのポイントになりますので、よろしくお願いいたします。

1 歩場を小さく

2 すり足で

3 体重は足全体に

4 ゆっくりと

5 滑りにくい靴をはく

【岩根小】朝の岩根景色

2月7日 本日は、この冬最高の冷え込み。つららも寒さを物語っています。

そんな寒さにも負けず、今日も元気に登校してくるいわねっ子。たくましいじゃないですか。

班長さんの「解散します」のあいさつを受け、「ありがとうございました」と返す子どもたち。

いつも班員の安全に気を配りながら登校してくれる班長さんにも、「ありがとうございます」という思いでいっぱいです。

冬と言ったら寒い。寒いと言ったら氷。氷と言ったら子どもたちは喜ぶ。と本気で思っていますが、子どもたちは、てかてかに光る氷のなめらかさを味わっていました。わざわざ手袋まで取って触り出すところが、子どもらしいところ。実際に触る体験を通して、氷のなめらかさ、冷たさを実感していきます。

雪の塊に何かの形を見いだしたのか、おもむろに見せてくれました。聞けば、

「ピストルの形みたい。」

とのこと。発見するって楽しいものです。誰かに見せたいし、誰かに伝えなくなるものです。これって、まさに学びの根源です。

教室に入る前の一瞬の寄り道。定められたスケジュールで動く学校ではありますが、こんな寄り道には、少しだけつきあいたいもの。

「おう!おもしろい形を見つけるねえ。他にもいろいろな形があるかもね。」

子どもの発見って、本当におもしろいです。

【岩根小】スキー教室⑨

1月31日。午後の部の開始前。雪と戯れる子どもたち。

なんかとっても楽しそう。

思わず、寝転びたくもなります。

【岩根小】スキー教室⑧

午後の様子です。

みんなでスキー教室に来たことが、いい経験!

そして、いい笑顔!(主に担任)

雪の上に寝転がるのも、いい経験!

雪の上を走り回るのも、いい経験!

そして、雪にまみれるのも、とってもいい経験!

現地に行かなければ味わえない、貴重な経験をすることができました!

【岩根小】スキー教室⑦

1月31日 たくさん滑ったその後は…お待ちかね,お昼の時間です。

青空のもとたくさん運動して、しっかり食べる。なんて健康的なんだ。

というわけで、皆さん完食!「スキー場で食べるカレーライス10倍美味しい説」を裏付ける結果となりました。

少し休んだら午後の部スタートです!

【岩根小】スキー教室⑥

これも楽しみの一つです!

おいしいカレーをいただきます!

【岩根小】スキー教室⑤

初滑り!

しっかりハの字!

4年生も頑張っています。それにしても、本当にいい天気です。

【岩根小】スキー教室④

スキー板の正しい持ち方を教わりました。

みんな安全に気を付けています。

準備運動をして・・・

いざ!(ワクワク)

【岩根小】スキー教室③

いよいよ始まります!

スキー靴の履き方も真剣に聞いていますね。

スキー靴を履いて歩くと、なんか変な感じがする~

次は、スキー板を取りに行ってきます!

【岩根小】スキー教室②

1月31日 今日は絶好のスキー日和。昂る気持ちを抑えつつ、開校式が行われました。

スキー教室の校長先生から、歓迎のお言葉をいただきました。

この日を迎えるにあたり、安全面のチェック、活動の流れなど、たくさんの準備をしていただいたことに感謝いたします。

今回、公務ご多用の中、市教育長さんにも駆けつけていただきました。今日がかけがえのない一日になるよう励ましの言葉をいただきました。

うれしいのは話を聞く姿勢。いついかなる場面でも、相手への敬意を表す。子どもたちの成長を感じます。

代表の6年生から、誓いの言葉が述べられました。

「全力、本気で頑張ります。」

思いのこもった言葉には力があります。卒業に向けて、日々、錯綜する6年生。三学期最大の体験活動を満喫してください。

【岩根小】スキー教室①

あだたら高原スキー場に到着しました!

すばらしい天気です。

期待に胸が膨らみます!怪我なく楽しんできま~す。

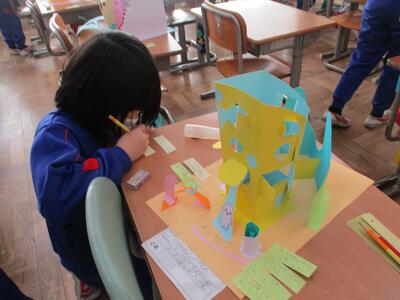

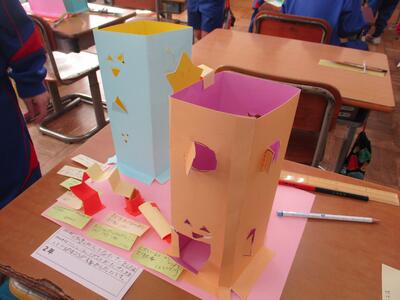

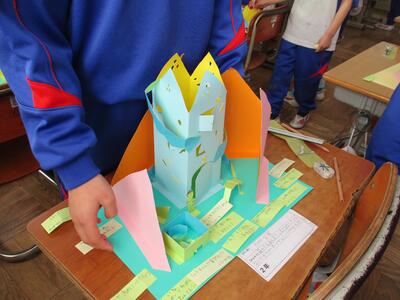

【岩根小】お互いの作品のよさを見つけて(2年)

1月29日 図画工作科「めざせ!カッター名人」の作品が完成した2年生。

今日は、お互いに作品を鑑賞し合い、その作品のすてきなところを伝え合っていました。付箋にコメントを書き、台紙に貼っていきます。

器用にくり抜いていますね。かわいい窓になっています。

曲線が多い作品。なかなかのカッター名人です。

いろいろな作品を見ては、丁寧にコメントを書くことを繰り返す2年生。

鑑賞を通して、相手の作品のよさを感じたり、自分の作品のよさに気付いたり、このよさを見つける時間も大切な学び。

自慢の作品をじっと見つめます。丁寧に作れば、作品への思いも深まりますね。

よさが書かれた付箋がたくさん貼り付けられていました。

楽しい鑑賞の時間はあっという間に過ぎていきました。

【岩根小】音楽も一生懸命(2年)

1月29日 2年生も音楽科の学習中。

「汽車は はしる」を演奏しながら、汽車の走る様子を音楽で表していました。1年生の学習から、ぐんとレベルが上がっていることが分かります。

ここでは、木琴などの打楽器も使うので、音の幅がぐんと広がっていきます。

新しい楽器を演奏するのは、子どもたちに取って楽しみな活動です。ですから、全員が演奏できるよう楽器を交代していくことも大切にしたいところです。

2年生は、グループごとに演奏し、友達に聞かせていました。

みんな、真剣に演奏していました。

グループごとの演奏は、一人一人、音をしっかりと出すことが大切になります。これもまた、個が集団を支えるということ。

息を吹き込み、力強い音を出すこともできました。

真剣に取り組む姿からは、3年生の準備が始まっていることを感じました。3学期は、令和6年度の0学期とも言えます。進級を意識して生活する2年生。音楽科に一生懸命取り組んでいました。

【岩根小】音を楽しんで(1年)

1月29日 1年生教室から鍵盤ハーモニカの音色が響いてきました。

今日は、「すずめが ちゅん」を音の長さを工夫して演奏していました。

指使いもだいぶスムーズになりました。こんなところにも成長を感じます。

楽譜をよく見て、演奏していました。

息の吹き込みもできるようになり、音も大きくなりました。

とにかく一生懸命。

集中時間も長くなっていますね。

さっ、今度はみんなで歌を歌います。輪唱なので、2つのパートに別れます。というわけで、パート決めじゃんけ~ん!

教室の前と後ろに別れて、お互いに声を届け合います。

思い切り歌う心地よさ、しっかり声を出すことの大切さ。

コロナ禍をくぐってきたからこそ分かる、当たり前に歌えることのありがたさ。

元気な歌声が教室一杯にこだましました。

【岩根小】紙飛行機の名は個性(1年)

1月29日 色とりどりの画用紙が配られていました。1年生の生活科「そとで あそぼう」の学習です。

子どもたちは、思い思いに好みの色を選びます。この選ぶという活動も、自己決定につながる大切な学習です。

今日、子どもたちがつくるものは、ジャーン、紙飛行機!まずは、きれいに山折りをして。体験を通して「山折り」も覚えます。丁寧に折っています。

なかなかの集中力。没頭する体験も大切な学び。

紙飛行機が完成したら、外で飛ばすのかな。楽しみですね。

早く終わった子は、誰かを手伝ったり、折り方のコツを教えたり、こんなところにも相手意識が育ってきたことを感じます。

デザインも大切。このデザインは、まさに自分らしさ。大切な個性をその羽に乗せ、紙飛行機が高く高く空を舞う姿を思い描きました。

【岩根小】よいチームが個を伸ばす(春蘭)

1月29日 お手本をよく見て、一画一画、丁寧に筆を進める子どもたち。春蘭学級の子どもたちが、書写「毛筆」を学習していました。

いやあ、この集中力はお見事です。字形も見事に整っています。お手本をしっかりと見ている証拠です。

筆は立てて書く。これもまた、しっかりと意識していることが伝わってきます。本当に字形が整っています。

筆の「入り」も「止め」もよい角度です。

硬筆に取り組む学年もあります。ここにも、お手本をよく見る姿がありました。集中力の高まりを感じます。

学級はチーム。みんなでがんばる風土が、一人一人の力を高めています。

【岩根小】雪といわねっ子

1月24日 雪が降ったら、即、雪と戯れる。こんな素直さが、いわねっ子のストレートでかわいいところ。当然のように、校庭に現れる子どもたち。お疲れ様です。

雪は無敵の遊び道具。何かをつくってもよし、固めて投げてもよし。子どもは、生まれながらにクリエイティブな感性をもっていることを実感するばかりです。

ダッシュ!なぜか「走りたいスイッチ」が入るのも雪マジック。

ふと見れば、屈託なく手を振っている6年生がいました。これ、これが、いわねっ子の魅力だと思っています。人との距離感が近くて、人懐っこい。

先日、学校業務をサポートとしていただいているスクール・サポート・スタッフの方に教えていただきました。

「今日ね、階段を掃除していたら、6年生が『おはようございます。いつもありがとうございます』って言ってくれたんです。本当にうれしくなっちゃいました。それにこの前は、壁の汚れ落としも手伝ってくれたんです。だから、『ありがとう』って言ったら、『当然です。6年生なんで』って言われちゃいました。こんなかわいい6年生いませんよ。」

最高すぎるよ、6年生。

【岩根小】礎

1月24日 今、岩根小では、次年度に向けて鼓笛練習に励んでいます。上級生が下級生に演奏や振付を教え、伝えていく。これもまた、代々受け継がれてきた伝統です。

演奏曲は、我らが校歌。その校歌が、今回さらにパワーアップ!音楽の先生がリズムパートを見直し、新しい楽譜をつくってくださったのです。

そこで登場するのが6年生。5年生に教える上で、まずは、自分が新しいリズムを覚えます。自分たちは、新楽譜での鼓笛演奏はしないのに、それでも演奏を覚えて伝えていく。その姿は、まさに「礎」。

「ありがとうね。」

と伝えると、

「はい、がんばります。」

と答え、また練習に戻っていく6年生。

本当にありがとう。

【岩根小】人をつなぐ場所

1月24日 3年生の図画工作科のサポート終えた後、橋本建築様には学習室にお立ち寄りいただきました。

今、学習室はプチ改装中。岩根小の古い写真や岩根小の歴史年表を掲示しています。子どもたちが普段の学習で有効に活用できることを目指してのものです。社会科や総合的な学習の時間がより充実していくこともねらいです。

歴代PTA会長さんの欄に、お知り合いの名前をたくさん見つけられていました。昔の岩根を懐かしく思い出しながら、当時のお話をたくさん聞かせていたいだきました。いろいろな方のお顔とお名前が次々とつながっていきました。

これからも、保護者の皆様や地域の皆様には、少しでも多く学校に足を運んでいただき、いわねっ子とたくさん触れ合ってほしいと思っています。

人が集い、人と歴史がつながる。学校がそのような場所であり続けるよう、これからも力を尽くしていきます。

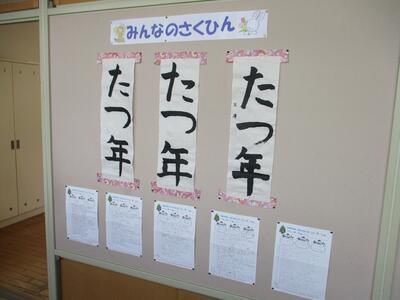

【岩根小】没頭してつくる(3年)

1月24日 カンカン、カンカン…。図工室に、金づちの音が鳴り響きます。釘は木材に突き刺さり、子どもたちは思い思いの作品を作っていました。3年生の図画工作科の時間です。

今日も、岩根地区で建築業を営む橋本建築様に、学習のサポートをしていただきました。本業もお忙しいはずなのに、子どもたちのために時間を割いていただいたことに感謝しかありません。

優しく、丁寧に、金槌やのこぎりの使い方のコツを教えてくださいました。

手厚いサポートを受け、子どもたちは、自分のイメージを思い思いに形に表していました。

没頭…これもまた、図画工作科の醍醐味。

「そうそう、その調子。上手だなあ。」

認めてもらうって、本当にうれしいことです。

時には手を止め、作品を見つめます。この考える時間も大切な学びの時間。

考えて、考えて、決定する。

パーツを見つめ、頭の中で作品世界を描く。

思いを形にするって、本当に幸せな時間だと思います。

この作品はある動物をイメージしているのですが、はたして何だと思いますか。聞く前に予想するのが作品鑑賞の楽しみでもあります。

つくっていたものは「竜」。今年の干支じゃないですか。顔のフォルムも、角も、力強い前足も、確かに「竜」だ。君の「竜」だ。

ふと思い出すのは小学校時代。たいてい図工は2時間続き。2時間も作品づくりに没頭できることが、楽しくてしょうがなかったなあ。

でも、没頭すればするほど、こだわりの迷宮に入り込んでしまい、時間内に終わらないことが何度もありました。休み時間や放課後の居残り組の常連だった自分ですが、あの時描いた絵やできあがった時の満足感はいまだに覚えています。

今日の学びが、子どもの心の歴史に少しでも残ることを願いました。

【岩根小】クラブ活動にようこそ(3年)

1月23日 本日、今年度最後のクラブ活動の日。そして、3年生のクラブ活動見学の日でもあります。3年生は、来年度から、クラブ活動に参加します。同じ興味関心をもつ4~6年生が集まり、学年を超えて活動をしていきます。

というわけで、3年生は、グループごとに各クラブを見て回りました。

「失礼します。」

と、礼儀正しくあいさつをして教室に入る3年生。各クラブを見学しながら、挨拶や言葉遣いも学んでいきます。

イラストクラブの活動を興味津々に見ていました。

各クラブを見学する中で、クラブ掲示板にも着目。

体育館ではバドミントンクラブの活動を見学しました。

どのクラブも楽しそうで、選ぶのに苦労しているようです。

ダンスクラブも楽しそう。

迷うなあ。

決定は4年生になってから。それまで、じっくりと考えてくださいね。

【岩根小】今日の給食 ~給食に歴史を感じて~

1月23日 今日の給食のメニューは「鶏肉のマーマレード焼き」「野菜のチャプチェ」「油揚げともやしの味噌汁」でした。ちなみに、明日24日から30日までの1週間は「学校給食週間」に当たります。

昭和21年12月24日に、東京都内の小学校で給食用物資の贈呈式が行われました。それ以来、この日を学校給食感謝の日と定めました。昭和25年度から、学校給食による教育効果を促進する観点から、冬季休業と重ならない1月24日から1月30日までの1週間を「学校給食週間」としました。<引用:文部科学省>

とにもかくにも、かれこれ70年近く学校給食が続き、子どもたちの心身の成長を支えていることがありがたい。

そう考えると、野菜が一杯入った味噌汁にも歴史を感じてきます。

マーマレードで鶏肉を焼くなんて、またなんとハイカラな料理でしょう。給食の歴史と共に給食の進化も感じました。

チャプチェはお隣の国、韓国料理。メニューも国際色豊かになりました。

明日から、給食を食べながら、その歴史も味わっていきたいと思います。

【岩根小】何回続くかな(3年)

1月23日 体育科のソフトバレーで汗を流す3年生。今日は、レシーブの技術向上を目指して、グループごとに、地面に落とさずに何回続けられるかを競っていました。

おっ!いきなりアタック!?まあ、やりながら感覚を捉え、何回も続けられるコツを探していきます。

休む暇なく体を動かす3年生。活動時間を確保して「汗を流す体育」を行っていました。

【岩根小】毎日あれば、心がうれしくなる(2年)

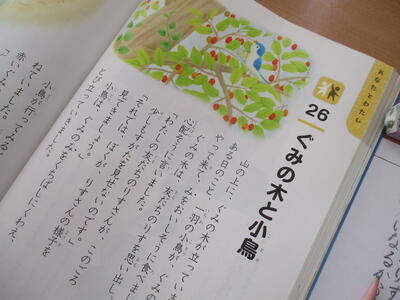

1月23日 2年生教室で道徳科の授業が行われていました。「ぐみの木と小鳥」という教材を通して「親切、思いやり」の道徳的価値を学びます。

2年生のこの時期は、自分中心の考え方から、相手の考えや気持ちに気付くことができるようになってきます。

自分の考えをしっかりと書く力も高まってきました。これも積み重ねがあってこそ。

授業の後半では、今までの自分を振り返っていました。親切にした経験をエピソードととして思いだし、書けるようになっているところにも成長を感じます。これもまた積み重ね。

友達と考えを比べる姿も見られました。これもまた、日々の積み重ね。

お互いに考えを述べ合う中で、ある男の子がつぶやきました。

「毎日、道徳があればいい。なんか、友達の話を聞いていると、心がうれしくなる。」

心は一朝一夕には育ちません。日々の積み重ねがあってこそ。

これからも、子どもたちの「心の根っこ」を育てていきます。

【岩根小】ゴールはゴジラ(5年)

1月23日 5年生は、学年末に合奏曲を完成させることを音楽科の目標としてがんばっています。学級集団のゴールを設定し、それを目指す。集団の力が一層高まるというもの

今日は初めての音合わせでした。

曲はお馴染み「ゴジラ」。

それぞれのパートごとに練習に励みます。

先生からの指導を受け、一生懸命、練習に励んでいました。

合奏の完成を楽しみに待ちます。

【岩根小】今日の給食 ~王道で食欲倍増、健康増進~

1月22日 今日の給食のメニューは「ポークカレーライス」「フレンチサラダ」「ヨーグルト」でした。そう、まさに王道の給食。

カレーの海に、色とりどりの野菜達が浸っています。煮崩れがないので、食べ応えもあります。辛味も、子ども向けでほどよいです。

給食センターでは、3000人以上の給食を作るため、今日のカレーを例にすると、それぞれ100kg以上のジャガイモ、タマネギ、ニンジンを切っています。中でも、ジャガイモの芽は、1つずつ調理員さんが取っているとのこと。安全・安心の美味しい給食には、やはり手間がかかっているんですね。感謝しかありません。

フレンチサラダもまた王道サラダ。酸味がほどよく、食べれば味のリフレッシュ。またまた、カレーの辛さが恋しくなります。食の無限ループ状態。

そして、最後は甘味です。ふるふるのヨーグルトのおいしさが口いっぱいに広がりました。

辛味、酸味、甘味が三位一体となった本日のメニュー。食欲倍増、健康増進です。

【岩根小】楽しみながら健康教育

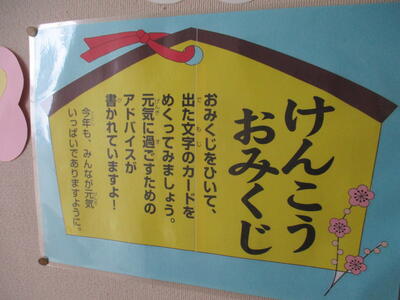

1月22日 皆さん、知ってましたか。岩根小に神社が作られたことを

実はこれ、保健室前の掲示です。楽しみながら、子どもたちの健康意識を高めることを目的としています。

けんこうおみくじです。

おみくじの作り込み感に、芸の細やかさを感じます。

「ぼく、毎日3回おみくじやってますよ。」

とのこと。どうやら岩根神社は大人気のようです。

掲示コーナーも大切な学習環境。楽しみながら、健康教育を進めていきます。

【岩根小】わたしの たこ(1年)

1月17日 1年生が生活科でたこ作りをしていました。生活科では、四季折々の遊びを通して、季節の移り変わりを体感的に学んできます。というわけで、今日は、たこにデザインを描いていました。

最初は同じ形でも、そこに自分が描きたい絵を描けば、あっという間に「わたしの たこ」に生まれ変わります。思い思いに絵を描く活動を楽しんでいました。

この時期の子どもたちにとって、絵は、実体験と強く結びついています。楽しかったこと、大好きなことが、絵となって表現されていきます。

何を描くか考えることも大切な学びです。じっくりと考えます。

細やかに描くのもその子の個性。細密なタッチで描いていました。絵に正解はありません。

すごい集中力だ。

集中させる指示よりも、集中できる何かに出あわせる方が学びの意欲は高まります。

なんかとっても楽しそう。やってみたいを実現していくことは、まさに生活科の醍醐味。

「先生、見て。」

指さす先には…おう、これは…、我らがにゃん四郎じゃあないですか。

おっ、こちらにもにゃん四郎。

おやおや、ここにもにゃん四郎。

岩根小最強のコンテンツと化すにゃん四郎。空に舞うにゃん四郎も、また、楽しみです。

【岩根小】学びは対話(春蘭)

1月17日 集中して学習に取り組む春蘭学級の子どもたち。その後ろ姿に、がんばる気持ちがにじみ出ています。

先生と一緒に確実に学ぶ、そんな落ち着いた時間が流れていました。

時には先生に質問をしながら、学びを進めていきます。

ノートの字も丁寧です。

どこで躓いているかを尋ね、それに答え、解き方を学ぶ。学びの基本は「対話」であることを改めて思います。

今日もがんばる春蘭学級でした。

【岩根小】自分がその誰かになる(3年)

1月17日 業間の休み時間、3年生が昇降口のお掃除をしていました。雨や雪の日は、靴についた土や泥が床に落ちやすくなります。そんな汚れを当たり前のように掃除をする3年生。

誰に言われたわけではなく、自分から自然にお掃除をする姿を何度も見ています。

まるで掃除を楽しむかのように、手まで振ってくれました。「ありがとう」の言葉しか出てきません。

そこにどんな思いがあるのか、いつかしっかり聞いてみたいと思っています。本当にありがとうございます。

学校は、みんなで役割分担をして居心地のよい環境をつくっています。でも、すべて役割分担だけで補えるものでもありません。必ず、誰かがその仕事を進んでしてくれています。私たちは、誰かに支えられていることを改めて思いました。

「自分がその誰かになる。」

かつて先輩からいただいた言葉を思い出しました。子どもの姿に多くを学ぶ日々です。

【岩根小】いわねっ子ふるさと学習(3年)

1月17日 3年生は、今、図画工作科の学習で、のこぎりやかなづちを使って工作を作っています。となれば、昨日の4年生に引き続き、今日もまた、岩根地域で建築業を営む皆様がサポートに駆けつけてくださいました。

本業もあるはずなの……、岩根の子どもたちのために、本当にありがとうございます。岩根っ子を助けてくださるスーパーマンです。

みんな揃ってごあいさつ。「お願いします」「ありがとうございます」と、教えてくださる方に感謝をする。感謝を言葉にして伝える。これもまた、大切な学び、いわねっ子ふるさと学習です。

さらに、今日は、匠の皆様からうれしいプレゼントがありました。………なんと、子どもたちのために、新品ののこぎりをご贈呈いただいたのです。子どもたちのことを思って、ここまでしてくださることに、ただただ感謝するばかりです。本当にありがとうございます。

さらに、全学年の図画工作科の学びが充実するよう、たくさんの木材もご寄贈いただきました。どう見たって、質のよい木材です。それを、いわねっ子のために……そう思うと、胸が熱くなりました。

地域と共に歩み、地域の「人、もの、こと」に学ぶ。心からの感謝と共に、これからも、いわねっ子ふるさと学習の充実に努めていきます。

【岩根小】卒業に向けて(6年)

1月17日 6年生にとって、3学期は卒業に向けてまっしぐらに進む学期でもあります。一日一日は、あっという間に過ぎ、6年間の学び舎を巣立っていくことを実感していくのです。

式歌をピアノで弾いている6年生がいました。今は、卒業式当日をどのように迎えるか、先生と子どもたちが一緒になって考えている段階なので、役割などの具体的なところまでは確定していませんが、とにかく何かをしようと6年生は動き出しています。

練習している場所に、別のの6年生が近付いてきました。

「音楽の先生に、怒られました。」

いつも陽気な子が、そう教えれくれました。理由を聞くと、

「『本気で歌っていない!』って、本気で怒られました。」

とのこと。私は言葉を返します。

「いい先生に出会ったね。」

教育は、ただ、ほめればいいというものではないと思っています。ダメなものはダメ、手抜きを許さない。そんなことも、人としてしっかりと伝え、教えていくことが、人を育てることだとも思っています。

思い出してほしいのは、修学旅行でみんなで漕いだボート。全員が本気を出さなければ、ボートは前へと進みません。「全力」が似合う6年生。みんなは、まだまだ歌える。練習から「全力」で前へ進んでいきましょう。

この3学期、学校一丸となって6年生を支えていきます。

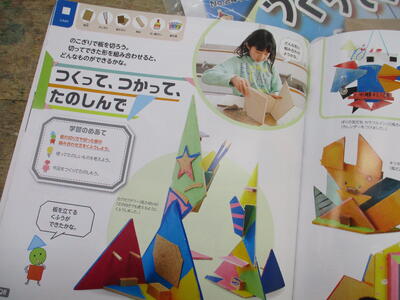

【岩根小】匠の皆様に支えられ(4年)

1月16日 4年生が図画工作科の学習をしていました。今日の学習は、工作「つくって、つかって、たのしんで」です。1枚の板をいろいろな形に切り取り、組み合わせて飾りをつくります。

のこぎりを使うので、安全面に十分な配慮が求められます。

でも、みなさん、大丈夫。安心してください。今日は、心強いサポーターが駆けつけてくださいました。岩根地区で建築業を営んでいる皆様です。

子どもたちに、自己紹介をしていただきました。

「大工さんって読んでください」

「私は、この学校の卒業生です。昭和39年に卒業しました」

ちょっとしたコミュニケーションが子どもたちとの距離を縮めます。

大工さんは、のこぎりの使い方のコツを分かりやすく教えてくれました。

「上手だね。いいよ。いいね。」

匠の皆様は、とっても褒め上手。プロに褒められたら、それはうれしいものです。

岩根小の大先輩に教えていただけば、俄然、気合いも入ります。

岩根地区の皆様に教えていただくことで、岩根への思いも深まります。人に触れ、人に学ぶ。本校の「いわねっ子ふるさと学習」で大切にしている考えです。

どんどん上手になっていく4年生でした。

匠の皆様、本日は、岩根小の子どもたちのために学校にお越しいただき、本当にありがとうございました。

【岩根小】雪降れば、遊ぶ

1月16日 「雪が積もる + 子ども = 雪遊び」という式が成り立つぐらい、雪は子どもたちに取って魅力的です。業間の休み時間のチャイムが鳴るやいなや、さっそく、外に飛び出してくる子どもたち。

気付けばテンションが上がるのが雪マジック。なぜか走りたくなっちゃいます。

ぎゅっぎゅっぎゅっと、雪玉づくりもまた楽しい。

銀世界に一目散。

雪遊びを思い切り楽しむ、健全ないわねっ子でした。

【岩根小】寒さに負けずジャンプ(1年)

1月16日 雪が積もったせいか、体育館は、いつもよりヒンヤリ度がアップ。そんな寒い体育館ではありますが、寒さに負けず、なわとび練習をがんばる1年生。。

跳べるようになるまで、何回も何回も繰り返すところがかっこいい。

なわとび記録会に向けて、いろいろな技にチャレンジしてね。

【岩根小】掲示に成長を感じて(春蘭)

1月16日 廊下の掲示が冬に変わりました。春蘭学級の掲示は、季節ごとに趣が変わります。

このアイディアを考えているのは、春蘭学級の子どもたち。担任の先生が司会者になって、学級会を開き、みんなで話し合って決めています。「お散歩する雪だるま」という感じでしょうか。綿で雪を表しているところがなんともすてきです。

とってもかわいらしい雪だるま。春蘭学級の子どもたち、一人一人が描きました。

この雪だるまをつくったのはどの子かな。そう考えると、その子の顔も浮かんで来るというもの。

書き初めも丁寧に掲示されていました。丁寧に書かれた文字からは、冬休みのがんばりが伝わってきました。

おいしいものもたくさん食べられてよかったね。

なわとびの目標もしっかりとできたね。

掲示からも成長を感じる春蘭学級でした。みんなでいい3学期にしていきましょう。

【岩根小】銀世界

1月16日 朝、学校に来ると、そこは一面の銀世界。一夜にして、景色が変わっていました。

幼稚園さんが楽しく雪遊びをしていました。

子ども時代に雪降れば、いつも心が躍ります。

今日一日、思い切り雪遊びができそうです。

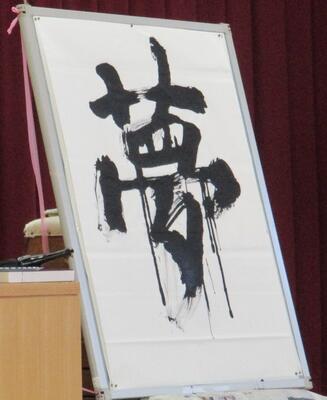

【岩根小】150年目の「夢」 ~創立150周年集会~

1月15日 今日は、岩根小学校の150回目の誕生日、創立記念日です。全校生で体育館に集まり、創立150周年を祝いました。

校長先生からは、今日この日を迎えられたのは、代々の先輩方が積み上げてきた歴史があるからであり、これからも一日一日を大切にし、自分達でさらに岩根小学校を高めていってほしいというお話がありました。

続いて、全校生を代表して6年生が、150周年への思いを語りました。

岩根小のたくさんのよさを話した後、これからも、岩根小が、目標を目指してがんばる学校、互いに助け合う学校、いじめのない思いやりのある学校であり続けたいと力強く訴えました。

「私は岩根小が大好きです。」

思いの詰まったその言葉は、150周年を飾るにふさわしいものでした。そして、最後に、

「卒業しても、ずっと岩根小を支えていきたいです。」

と自分の思いを力強く伝えました。凛とした姿は、150周年を飾るにふさわしいものでした。

また、今日の集会には、特別ゲストをお招きしました。ずっと岩根小の卒業証書を書いてくださっている先生です。先生はかつて言われました。

「私ね、卒業証書に一人一人の名前を書く時はね、朝から気持ちを落ち着けて生活するんです。そして、本気の気持ち込めて書くんです。ですからね、一日4~5人も書くと力を使い果たしてしまって、くたくたになるんです。」

そんなにも全力で書いてくださっていることに感謝を告げると、

「でもね、岩根小のお子さんたちかわいいでしょ。だから、うんとがんばれるんですよ。」

と、にこにこしながら話してくださいました。人に支えられるていうことを強く感じました。

今日は、子どもたちへの未来がさらに広がることを願って、大きな用紙に漢字一字を書いていただきました。筆が用紙に下ろされ、一画目が書かれました。

固唾をのんで見守る子どもたち。

体育館一杯に静寂が広がり、子どもたちは一点を見つめます。

そして、ダイナミックに筆は進んでいきます。

子どもたちには、もっと自分を好きになってほしい。自分を信じて、力強く生きてほしい。そう本気で思っています。

みんなならできる。

だから、どうしてもこの字を書いてほしかった。

岩根小学校150年目の「夢」の始まりです。

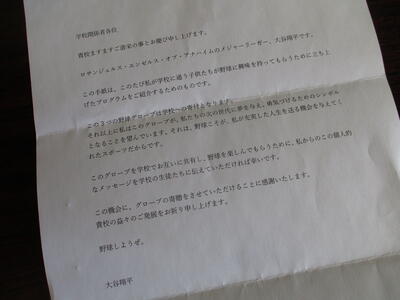

【岩根小】野球しようぜ。 ~大谷選手からのグローブ到着~

1月12日 ついに、メジャーリーガー大谷選手からのグローブが届きました。さっそく、6年生から実物を見てもらうこととしました。

またとない機会ですので、子どもたちの思い出になるよう、子ども一人一人、自分のタブレット端末で大谷選手のグローブと写真撮影をしようかと考えています。今後の展開は、引き続きお伝えしていきますが、まずは第一報。

大谷選手からのメッセージも添えられていました。

「野球しようぜ。」

かっこいい!憧れるのをやめられません。

【岩根小】共に幸せな未来を拓く ~放送委員会~

1月12日 放送委員会がお昼の放送中。今日の番組は、人気コーナーの1つ「今日のラッキーナンバー」です。

ドラムロールが鳴り響き、本日のラッキーナンバーが紹介されます。音源を探して活用しているところが、なんとも憎い。その発想力には驚かされます。

本日、新春特大スペシャル!学年ごとにラッキーナンバーが発表されました。

豊かな学校生活をつくるのは自分自身。お膳立てされたことだけではなく、自分達でアイディアを出し、実践に移す。これもまた、共に幸せな未来を拓く1つの姿です。

今日も、生き生きと活動する放送委員会でした。

【岩根小】今日の給食 ~絶妙の味付け~

1月12日 今日の給食のメニューは「カレー肉じゃが」「さばのおろし煮」「白菜の味噌汁」でした。

まずは白菜の味噌汁を一口。白菜の甘みが口いっぱいに広がります。さすが、旬の新鮮野菜。

カレー味の肉じゃがとは、なかなか現代的です。慣れ親しんだカレーの味で、子どもたちの食欲もアップです。煮崩れのないジャガイモにも調理の極意を感じます。

さあ、さばのおろし煮です。…こ、これは…優勝です。さばの火の通りもよく、実の柔らかさも絶妙です。甘塩っぱい大根おろしとのコンビネーションは抜群。

魚が苦手な子も、これなら箸が進みそうです。毎日の調理の工夫に感謝しながら、おいしくいただきました。

【岩根小】継続は力なり(3年)

1月12日 2月の縄跳び記録会週間に向けて、練習に励む3年生。僅かでも時間をつくり、みんなで毎日取り組んでいます。初志貫徹。かっこいいなあ。

この競技、要は勇気。迷いなく、思い切り縄に入っていくことが求められます。だから、友達からの応援や励ましは不可欠。

素早く入って、素早く逃げる。一瞬も気は緩められません。

みんな、少しずつ確実に上手になっています。

継続は力なり。努力を積み重ねるからこそ、得るものは大きいです。

【岩根小】動きも心も一つに合わせ(5年)

1月12日 5年生が体育科の学習中。跳び縄を使って「体の動きを高める運動」に取り組んでいました。

1つの縄を使って2人同時に跳んでいました。これは「巧みな動きを高める運動」です。相手の動きに合わせて自分の体を動かすので調整力が必要となります。様々な体の動きを高めていきます。

手をつないで跳べば、友達の状態を自然に感じることができます。仲間と豊かに関わる「体ほぐし運動」にもつながっていきます。

動きも心も一つに合わせ、練習に励む5年生でした。

【岩根小】学んだことを使って ~係活動~(2年)

1月12日 「失礼します。新聞係の〇〇です。取材に来ました。」

学級の係活動「新聞係」の2年生です。昨日、取材依頼のアポイントメントを取り、約束の時間に尋ねてきました。

「係活動」は、自分達でよりよい学級の生活をつくるために「学級会」で話し合って決めます。「お誕生日係」「イベント係」「スポーツ係」「読み聞かせ係」「工作係」「パズル係」「まんが係」「イラスト係」…etc.学年の発達段階や学級の実態によって様々な係活動があります。

大切なことは「学級みんなに喜んでもらいたい」という気持ちをもって、そのために「自分達で進んでやってみよう」と行動することです。

「好きな食べ物はなんですか。」

改めて聞かれると咄嗟に出てこないもの。「そう言えば、先生って、質問することは多いけれど、質問されることって少ないのかもなあ…」と地味な気付きを得、質問される側のドキドキ感を味わいました。

「やっぱり、カレーライスかなあ。」

すると、

「カレーのどんなところが好きですか。」

との追い質問。ムム、深掘りのできる優秀な記者さんです。

質問者が次々に替わっていきました。全員が役割をもっているところもすばらしい。みんなで取り組む意識が根底にあることを感じます。

メモも早い!

そして、予鈴のチャイムが鳴ると、

「ありがとうございました。」

とあいさつをして、すばやく教室に戻っていきました。

わずか数分の取材でしたが、「アポイントメントの取り方、積極性、責任感、役割意識、質問の仕方、くわしく聞き出す尋ね方、メモの取り方、助け合い、あいさつ、礼儀…etc.」ここには、たくさんの学びが詰まっていました。

実は、係活動は「学びを実践的に活用する場」でもあるのです。学んだことは使ってこそ身に付くものです。このアウトプット型の学力は、今、大きく求められているものでもあります。

2年生の確かな成長を感じつつ、どんなすてきな新聞ができあがるか楽しみになりました。

【岩根小】礼(2年)

1月12日 多くの学級で、授業開始のあいさつが行われます。礼に始まるところは、日本ならではのスタイル。教師も児童も共に学び合う者として礼を交わし、真剣な心持ちで授業へと入っていきます。

大切なことは、やるからにはしっかりとやるということ。教室の空気が、一気に学習モードに切り替わります。メリハリは大切です。

自然とすっとした姿勢になる子どもたち。

その間、わずか数秒。この数秒を大切にする教室には、真剣な学びがあふれていきます。

【岩根小】読書タイムは大切な時間

1月12日 毎週金曜日の朝は読書タイム。読書ボランティアの皆様による本の読み聞かせも行っています。

読書ボランティアの皆様は、学年の発達段階に応じた本をご自身で選んでいます。また、季節や時事も考えて、本選びをされています。

ですから、子どもたちは、自然と本の世界に引き込まれていきます。

1年生にも読み聞かせ。小さい頃から本に触れる体験は大切です。聞く力、イメージ力も育っていきます。

食い入るようにお話を聞く1年生。

本の表紙を見せながら、本にまつわるお話もしていただきました。

読書ボランティアの皆様には、

「どの学級もお話の聞き方がすてきですね。読んでるこちらまでうれしくなります。」

とお褒めの言葉もいただきました。

学校全体で取り組む読書タイム。学校に静寂の時間が流れ、落ち着いたスタートにもつながっています。

【岩根小】人として伝える(6年)

1月11日 卒業まで残り50日となった6年生。本日、学年集会を開いていました。

本校では学年集会を重視しています。学年として目指す姿、みんなでがんばっていくこと、気を付けていくこと、人として絶対に許されないことを学年全体で確認し、両学級、同一歩調での成長を目指しています。

先生は、今までの教え子達のことを話していました。今でも忘れられない思い出、うれしかった成長のこと、本気で叱ったこと…教師を超えて、一人の人として思いを伝えていました。

そして、6年生に向けて、

「みんなと一緒に力を合わせてボートを漕いだ時のこと、いろいろな学校行事で信じられないぐらいの力を発揮したこと。みんなはすごい力をもっていることを知っています。だから、これからは、何かの行事の時だけでなく、毎日の生活の中でも、もっている力をもっともっと発揮してほしい。そんな卒業生になってほしい。みんなならできる。」

先生は心を込めて、6年生にエールを送っていました。

6年生になれば、大人と同じような感覚をもって物事を見る子が増えてきます。ですから、小手先ではない本気の思いを伝えることは、とても大切なことだと思っています。

卒業まで残り僅か。6年生の卒業に向けて、学校一丸となって取り組んでいきます。

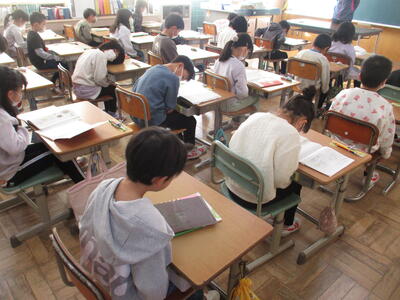

【岩根小】DREAM ~夢があるから強くなる~ その2(5年)

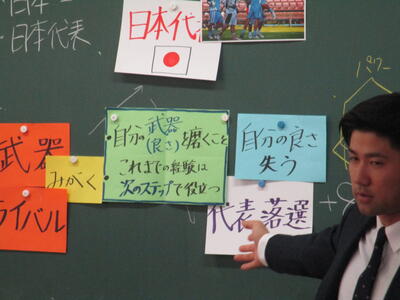

1月11日 午後はもう一つの学級が、夢先生である ラクロスプレーヤー 細梅 靖晶 先生に、夢をもつこと、願うこと、努力することの大切さを教えていただきました。

実際の競技で使用するスティックも見せていただきました。

実際にプレーする様子も動画で見せていただきました。

食い入るように画面を見つめる子どもたち。

夢先生は、自分が追いかけてきた夢について、様々なエピソードを交えて話してくださいました。子どもたちは、夢先生の自己を語る姿に、ぐいぐい引きつけられていきました。

夢先生に刺激を受け、自分の未来を真剣に思い描く子どもたち。

それぞれの「夢」を伝え合いました。

夢先生からも直接アドバイスをいただきました。

強い思いは、伝える意思を生み出します。

「ぼくはプロ野球選手になりたい。ホームランを打って活躍したい。」

その思い、ずっとずっと大切にしてください。心から応援します。

夢先生は最後に2つのことを教えてくれました。

「自分の武器(良さ)を磨くこと」

「これまでの経験は次のステップで役立つ」

子どもたちに「夢」への道のりを教えてくれた夢先生。本当にありがとうございました。