輝け!いわねっ子

【岩根小】学校をつくる(給食委員会)

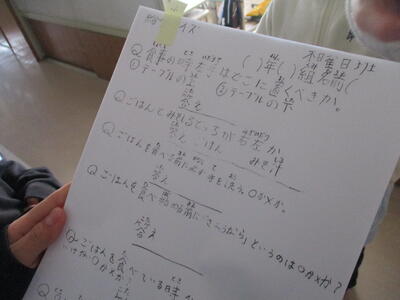

2月7日 6年生が3年教室の前に立っていました。話を聞くと、給食委員会の皆さんでした。給食委員会では、給食のマナー向上を目指して、給食にまつわるクイズをつくり各学級に配っているとのこと。

「今、先生がお話をしているので、教室に入るのをちょっと待っています。」

こんな気配りは、さすが6年生というしかありません。マナーを超えてモラルのレベル。自分で考えて行動する姿には中学生の面影さえ感じます。

教室に入ると、みんなに聞こえる声でしっかりと説明していました。声は、ただ大きければよいというものではありません。その場所に適した声で話す。それを自分で考えることは、生きて働く力でもあります。

自分達で楽しい学校生活をつくる給食委員会さんです。

【岩根小】鼓笛を通して学ぶこと(4年)

2月7日 鼓笛の自主練習を終えて、教室に戻る4年生。廊下では、楽器の音を出さないことを大切なルールとして確認しています。

4年生が、当たり前のように音を出さずに自分の教室に戻っていきます。この当たり前の光景に、かけがえのないものを感じます。

楽器は、充電が必要なものもあります。充電をしないと明日の練習に響きます。忘れずに行う4年生。

高学年に向けて、意識が高まっていることを感じます。

鼓笛練習という体験を通して、様々なことを学んでいます。

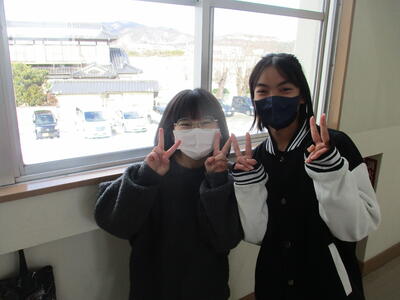

【岩根小】その笑顔に支えられ

2月7日 何かと慌ただしくなる2月。子どもたちは、休み時間も委員会活動や鼓笛の自主練習などに励んでいます。慌ただしくなると、何かと気忙しくなり、子どもたちを急がせたくなるのですが、そんな時、ふっと一息つかせてくれるのが、いわねっ子の笑顔。

カメラを向けると、とびっきりの笑顔を届けてくれます。いつも、ほとんど一発撮り。プロモデルか。

子どもの笑顔は、忙しさに流されそうになる自分を立ち止まらせてくれます。

その笑顔が学校いっぱいに溢れるよう、さあ、今日も、みんなで学校をつくっていきましょう。

【岩根小】今日の給食 ~お魚パワーで健康チャージ~

2月7日 今日の給食のメニューは「赤魚の漬け焼き」「彩り野菜の炒め物」「ごまけんちん汁」「しそひじき」でした。

まずは、味噌汁を一口。ふわっと、ごまの風味が口の中に広がります。今日みたいに寒い日は、温かい汁が胃に染み渡ります。

彩り野菜が食欲をアップさせます。見た目のおいしさも考えているところが、さすが給食センター。

この赤魚が絶品。メヌケとも言われるこの魚、さっぱりと淡泊な味わいなのですが、よく漬かっていて、魚が苦手な子も食べやすくなっていました(何に漬けたか明言できない自分の味覚が悲しいところ)。

赤魚は、低カロリーで高たんぱく質ですから、育ち盛りの子どもたちにとってもばっちりの食材ですね。お魚パワーで健康チャージです。

ひじきも健康食。白ご飯にちょい乗せして、美味しくいただきました。

本校の学校経営計画に示した健康づくりの目標は、「しっかり食べる、よく眠る」といたってシンプル。食べることを楽しむ子どもたちを育てていきます。

【岩根小】復活!にゃん四郎音頭(春蘭)

2月7日 朝の活動の時間、曲に合わせて踊り出す子どもたち。

「♩あ、それっ!にゃん四郎~お~んど~~♪」の高らかな歌声にあわせて踊っていました。

2月14日に、集会委員会が企画するミニ集会活動が行われます。そこで、みんなで踊るとのこと。

聞くところによると、今の6年生が小1だった時に運動会で踊ったそうです。コロナ禍で途絶えた流れを再度つなぎ合わせたいという思いが、この「にゃん四郎音頭」復活への一歩となりました。

なんでも楽しく取り組むところも、いわねっ子のかわいらしさ、素直さです。

先生も一緒になって踊る姿に、学級集団の一体感を感じます。

児童会活動は、出来映えや完成度ばかりを求めるものではありません。大切なことは、子供の自発性、自主性、実践力です。自分達が、学校生活を支えているという実感をもつことが、社会参画意識の礎ともなっていきます。

気が付くと、

「♫は~、にゃん四郎~お~んど~~♩」

と口ずさんでいる自分がいました。まずい。この歌、中毒性が猛烈に高いです。どうやら、しばらく、頭の中を駆け巡る「今日のテーマ曲」となりそうです。

【岩根小】路面凍結注意

2月7日 校舎北側の道路の状況です。てかてか、つるつる。アイスリンク状態。

しばらく、朝方の路面はこの状態が続くと思われます。保護者の皆様には、お子さんが家を出る際、十分に気を付けて歩くよう一声おかけいただけるとありがたいです。この一言が効きます。心のスタッドレスタイヤです。

市教委さんから、以下のようなアドバイスをいただきましたので、子どもたちにも指導を行いました。登校前の声かけのポイントになりますので、よろしくお願いいたします。

1 歩場を小さく

2 すり足で

3 体重は足全体に

4 ゆっくりと

5 滑りにくい靴をはく

【岩根小】朝の岩根景色

2月7日 本日は、この冬最高の冷え込み。つららも寒さを物語っています。

そんな寒さにも負けず、今日も元気に登校してくるいわねっ子。たくましいじゃないですか。

班長さんの「解散します」のあいさつを受け、「ありがとうございました」と返す子どもたち。

いつも班員の安全に気を配りながら登校してくれる班長さんにも、「ありがとうございます」という思いでいっぱいです。

冬と言ったら寒い。寒いと言ったら氷。氷と言ったら子どもたちは喜ぶ。と本気で思っていますが、子どもたちは、てかてかに光る氷のなめらかさを味わっていました。わざわざ手袋まで取って触り出すところが、子どもらしいところ。実際に触る体験を通して、氷のなめらかさ、冷たさを実感していきます。

雪の塊に何かの形を見いだしたのか、おもむろに見せてくれました。聞けば、

「ピストルの形みたい。」

とのこと。発見するって楽しいものです。誰かに見せたいし、誰かに伝えなくなるものです。これって、まさに学びの根源です。

教室に入る前の一瞬の寄り道。定められたスケジュールで動く学校ではありますが、こんな寄り道には、少しだけつきあいたいもの。

「おう!おもしろい形を見つけるねえ。他にもいろいろな形があるかもね。」

子どもの発見って、本当におもしろいです。

【岩根小】スキー教室⑨

1月31日。午後の部の開始前。雪と戯れる子どもたち。

なんかとっても楽しそう。

思わず、寝転びたくもなります。

【岩根小】スキー教室⑧

午後の様子です。

みんなでスキー教室に来たことが、いい経験!

そして、いい笑顔!(主に担任)

雪の上に寝転がるのも、いい経験!

雪の上を走り回るのも、いい経験!

そして、雪にまみれるのも、とってもいい経験!

現地に行かなければ味わえない、貴重な経験をすることができました!

【岩根小】スキー教室⑦

1月31日 たくさん滑ったその後は…お待ちかね,お昼の時間です。

青空のもとたくさん運動して、しっかり食べる。なんて健康的なんだ。

というわけで、皆さん完食!「スキー場で食べるカレーライス10倍美味しい説」を裏付ける結果となりました。

少し休んだら午後の部スタートです!