輝け!いわねっ子

【岩根小】スキー教室⑤

初滑り!

しっかりハの字!

4年生も頑張っています。それにしても、本当にいい天気です。

【岩根小】スキー教室④

スキー板の正しい持ち方を教わりました。

みんな安全に気を付けています。

準備運動をして・・・

いざ!(ワクワク)

【岩根小】スキー教室③

いよいよ始まります!

スキー靴の履き方も真剣に聞いていますね。

スキー靴を履いて歩くと、なんか変な感じがする~

次は、スキー板を取りに行ってきます!

【岩根小】スキー教室②

1月31日 今日は絶好のスキー日和。昂る気持ちを抑えつつ、開校式が行われました。

スキー教室の校長先生から、歓迎のお言葉をいただきました。

この日を迎えるにあたり、安全面のチェック、活動の流れなど、たくさんの準備をしていただいたことに感謝いたします。

今回、公務ご多用の中、市教育長さんにも駆けつけていただきました。今日がかけがえのない一日になるよう励ましの言葉をいただきました。

うれしいのは話を聞く姿勢。いついかなる場面でも、相手への敬意を表す。子どもたちの成長を感じます。

代表の6年生から、誓いの言葉が述べられました。

「全力、本気で頑張ります。」

思いのこもった言葉には力があります。卒業に向けて、日々、錯綜する6年生。三学期最大の体験活動を満喫してください。

【岩根小】スキー教室①

あだたら高原スキー場に到着しました!

すばらしい天気です。

期待に胸が膨らみます!怪我なく楽しんできま~す。

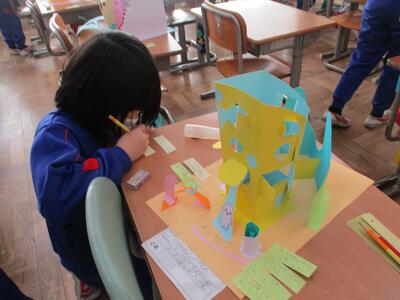

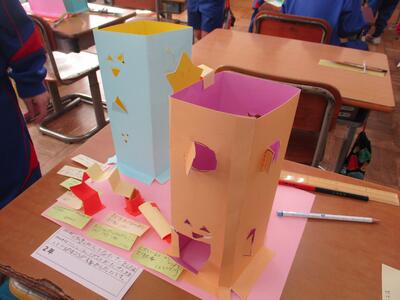

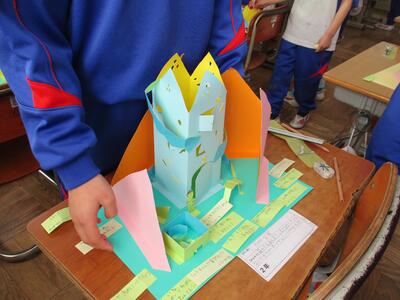

【岩根小】お互いの作品のよさを見つけて(2年)

1月29日 図画工作科「めざせ!カッター名人」の作品が完成した2年生。

今日は、お互いに作品を鑑賞し合い、その作品のすてきなところを伝え合っていました。付箋にコメントを書き、台紙に貼っていきます。

器用にくり抜いていますね。かわいい窓になっています。

曲線が多い作品。なかなかのカッター名人です。

いろいろな作品を見ては、丁寧にコメントを書くことを繰り返す2年生。

鑑賞を通して、相手の作品のよさを感じたり、自分の作品のよさに気付いたり、このよさを見つける時間も大切な学び。

自慢の作品をじっと見つめます。丁寧に作れば、作品への思いも深まりますね。

よさが書かれた付箋がたくさん貼り付けられていました。

楽しい鑑賞の時間はあっという間に過ぎていきました。

【岩根小】音楽も一生懸命(2年)

1月29日 2年生も音楽科の学習中。

「汽車は はしる」を演奏しながら、汽車の走る様子を音楽で表していました。1年生の学習から、ぐんとレベルが上がっていることが分かります。

ここでは、木琴などの打楽器も使うので、音の幅がぐんと広がっていきます。

新しい楽器を演奏するのは、子どもたちに取って楽しみな活動です。ですから、全員が演奏できるよう楽器を交代していくことも大切にしたいところです。

2年生は、グループごとに演奏し、友達に聞かせていました。

みんな、真剣に演奏していました。

グループごとの演奏は、一人一人、音をしっかりと出すことが大切になります。これもまた、個が集団を支えるということ。

息を吹き込み、力強い音を出すこともできました。

真剣に取り組む姿からは、3年生の準備が始まっていることを感じました。3学期は、令和6年度の0学期とも言えます。進級を意識して生活する2年生。音楽科に一生懸命取り組んでいました。

【岩根小】音を楽しんで(1年)

1月29日 1年生教室から鍵盤ハーモニカの音色が響いてきました。

今日は、「すずめが ちゅん」を音の長さを工夫して演奏していました。

指使いもだいぶスムーズになりました。こんなところにも成長を感じます。

楽譜をよく見て、演奏していました。

息の吹き込みもできるようになり、音も大きくなりました。

とにかく一生懸命。

集中時間も長くなっていますね。

さっ、今度はみんなで歌を歌います。輪唱なので、2つのパートに別れます。というわけで、パート決めじゃんけ~ん!

教室の前と後ろに別れて、お互いに声を届け合います。

思い切り歌う心地よさ、しっかり声を出すことの大切さ。

コロナ禍をくぐってきたからこそ分かる、当たり前に歌えることのありがたさ。

元気な歌声が教室一杯にこだましました。

【岩根小】紙飛行機の名は個性(1年)

1月29日 色とりどりの画用紙が配られていました。1年生の生活科「そとで あそぼう」の学習です。

子どもたちは、思い思いに好みの色を選びます。この選ぶという活動も、自己決定につながる大切な学習です。

今日、子どもたちがつくるものは、ジャーン、紙飛行機!まずは、きれいに山折りをして。体験を通して「山折り」も覚えます。丁寧に折っています。

なかなかの集中力。没頭する体験も大切な学び。

紙飛行機が完成したら、外で飛ばすのかな。楽しみですね。

早く終わった子は、誰かを手伝ったり、折り方のコツを教えたり、こんなところにも相手意識が育ってきたことを感じます。

デザインも大切。このデザインは、まさに自分らしさ。大切な個性をその羽に乗せ、紙飛行機が高く高く空を舞う姿を思い描きました。

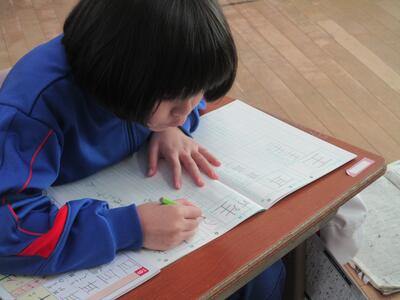

【岩根小】よいチームが個を伸ばす(春蘭)

1月29日 お手本をよく見て、一画一画、丁寧に筆を進める子どもたち。春蘭学級の子どもたちが、書写「毛筆」を学習していました。

いやあ、この集中力はお見事です。字形も見事に整っています。お手本をしっかりと見ている証拠です。

筆は立てて書く。これもまた、しっかりと意識していることが伝わってきます。本当に字形が整っています。

筆の「入り」も「止め」もよい角度です。

硬筆に取り組む学年もあります。ここにも、お手本をよく見る姿がありました。集中力の高まりを感じます。

学級はチーム。みんなでがんばる風土が、一人一人の力を高めています。

【岩根小】雪といわねっ子

1月24日 雪が降ったら、即、雪と戯れる。こんな素直さが、いわねっ子のストレートでかわいいところ。当然のように、校庭に現れる子どもたち。お疲れ様です。

雪は無敵の遊び道具。何かをつくってもよし、固めて投げてもよし。子どもは、生まれながらにクリエイティブな感性をもっていることを実感するばかりです。

ダッシュ!なぜか「走りたいスイッチ」が入るのも雪マジック。

ふと見れば、屈託なく手を振っている6年生がいました。これ、これが、いわねっ子の魅力だと思っています。人との距離感が近くて、人懐っこい。

先日、学校業務をサポートとしていただいているスクール・サポート・スタッフの方に教えていただきました。

「今日ね、階段を掃除していたら、6年生が『おはようございます。いつもありがとうございます』って言ってくれたんです。本当にうれしくなっちゃいました。それにこの前は、壁の汚れ落としも手伝ってくれたんです。だから、『ありがとう』って言ったら、『当然です。6年生なんで』って言われちゃいました。こんなかわいい6年生いませんよ。」

最高すぎるよ、6年生。

【岩根小】礎

1月24日 今、岩根小では、次年度に向けて鼓笛練習に励んでいます。上級生が下級生に演奏や振付を教え、伝えていく。これもまた、代々受け継がれてきた伝統です。

演奏曲は、我らが校歌。その校歌が、今回さらにパワーアップ!音楽の先生がリズムパートを見直し、新しい楽譜をつくってくださったのです。

そこで登場するのが6年生。5年生に教える上で、まずは、自分が新しいリズムを覚えます。自分たちは、新楽譜での鼓笛演奏はしないのに、それでも演奏を覚えて伝えていく。その姿は、まさに「礎」。

「ありがとうね。」

と伝えると、

「はい、がんばります。」

と答え、また練習に戻っていく6年生。

本当にありがとう。

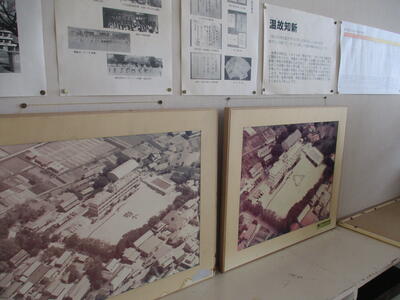

【岩根小】人をつなぐ場所

1月24日 3年生の図画工作科のサポート終えた後、橋本建築様には学習室にお立ち寄りいただきました。

今、学習室はプチ改装中。岩根小の古い写真や岩根小の歴史年表を掲示しています。子どもたちが普段の学習で有効に活用できることを目指してのものです。社会科や総合的な学習の時間がより充実していくこともねらいです。

歴代PTA会長さんの欄に、お知り合いの名前をたくさん見つけられていました。昔の岩根を懐かしく思い出しながら、当時のお話をたくさん聞かせていたいだきました。いろいろな方のお顔とお名前が次々とつながっていきました。

これからも、保護者の皆様や地域の皆様には、少しでも多く学校に足を運んでいただき、いわねっ子とたくさん触れ合ってほしいと思っています。

人が集い、人と歴史がつながる。学校がそのような場所であり続けるよう、これからも力を尽くしていきます。

【岩根小】没頭してつくる(3年)

1月24日 カンカン、カンカン…。図工室に、金づちの音が鳴り響きます。釘は木材に突き刺さり、子どもたちは思い思いの作品を作っていました。3年生の図画工作科の時間です。

今日も、岩根地区で建築業を営む橋本建築様に、学習のサポートをしていただきました。本業もお忙しいはずなのに、子どもたちのために時間を割いていただいたことに感謝しかありません。

優しく、丁寧に、金槌やのこぎりの使い方のコツを教えてくださいました。

手厚いサポートを受け、子どもたちは、自分のイメージを思い思いに形に表していました。

没頭…これもまた、図画工作科の醍醐味。

「そうそう、その調子。上手だなあ。」

認めてもらうって、本当にうれしいことです。

時には手を止め、作品を見つめます。この考える時間も大切な学びの時間。

考えて、考えて、決定する。

パーツを見つめ、頭の中で作品世界を描く。

思いを形にするって、本当に幸せな時間だと思います。

この作品はある動物をイメージしているのですが、はたして何だと思いますか。聞く前に予想するのが作品鑑賞の楽しみでもあります。

つくっていたものは「竜」。今年の干支じゃないですか。顔のフォルムも、角も、力強い前足も、確かに「竜」だ。君の「竜」だ。

ふと思い出すのは小学校時代。たいてい図工は2時間続き。2時間も作品づくりに没頭できることが、楽しくてしょうがなかったなあ。

でも、没頭すればするほど、こだわりの迷宮に入り込んでしまい、時間内に終わらないことが何度もありました。休み時間や放課後の居残り組の常連だった自分ですが、あの時描いた絵やできあがった時の満足感はいまだに覚えています。

今日の学びが、子どもの心の歴史に少しでも残ることを願いました。

【岩根小】クラブ活動にようこそ(3年)

1月23日 本日、今年度最後のクラブ活動の日。そして、3年生のクラブ活動見学の日でもあります。3年生は、来年度から、クラブ活動に参加します。同じ興味関心をもつ4~6年生が集まり、学年を超えて活動をしていきます。

というわけで、3年生は、グループごとに各クラブを見て回りました。

「失礼します。」

と、礼儀正しくあいさつをして教室に入る3年生。各クラブを見学しながら、挨拶や言葉遣いも学んでいきます。

イラストクラブの活動を興味津々に見ていました。

各クラブを見学する中で、クラブ掲示板にも着目。

体育館ではバドミントンクラブの活動を見学しました。

どのクラブも楽しそうで、選ぶのに苦労しているようです。

ダンスクラブも楽しそう。

迷うなあ。

決定は4年生になってから。それまで、じっくりと考えてくださいね。

【岩根小】今日の給食 ~給食に歴史を感じて~

1月23日 今日の給食のメニューは「鶏肉のマーマレード焼き」「野菜のチャプチェ」「油揚げともやしの味噌汁」でした。ちなみに、明日24日から30日までの1週間は「学校給食週間」に当たります。

昭和21年12月24日に、東京都内の小学校で給食用物資の贈呈式が行われました。それ以来、この日を学校給食感謝の日と定めました。昭和25年度から、学校給食による教育効果を促進する観点から、冬季休業と重ならない1月24日から1月30日までの1週間を「学校給食週間」としました。<引用:文部科学省>

とにもかくにも、かれこれ70年近く学校給食が続き、子どもたちの心身の成長を支えていることがありがたい。

そう考えると、野菜が一杯入った味噌汁にも歴史を感じてきます。

マーマレードで鶏肉を焼くなんて、またなんとハイカラな料理でしょう。給食の歴史と共に給食の進化も感じました。

チャプチェはお隣の国、韓国料理。メニューも国際色豊かになりました。

明日から、給食を食べながら、その歴史も味わっていきたいと思います。

【岩根小】何回続くかな(3年)

1月23日 体育科のソフトバレーで汗を流す3年生。今日は、レシーブの技術向上を目指して、グループごとに、地面に落とさずに何回続けられるかを競っていました。

おっ!いきなりアタック!?まあ、やりながら感覚を捉え、何回も続けられるコツを探していきます。

休む暇なく体を動かす3年生。活動時間を確保して「汗を流す体育」を行っていました。

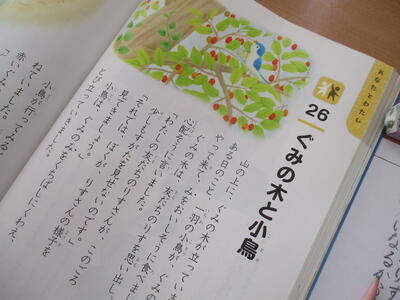

【岩根小】毎日あれば、心がうれしくなる(2年)

1月23日 2年生教室で道徳科の授業が行われていました。「ぐみの木と小鳥」という教材を通して「親切、思いやり」の道徳的価値を学びます。

2年生のこの時期は、自分中心の考え方から、相手の考えや気持ちに気付くことができるようになってきます。

自分の考えをしっかりと書く力も高まってきました。これも積み重ねがあってこそ。

授業の後半では、今までの自分を振り返っていました。親切にした経験をエピソードととして思いだし、書けるようになっているところにも成長を感じます。これもまた積み重ね。

友達と考えを比べる姿も見られました。これもまた、日々の積み重ね。

お互いに考えを述べ合う中で、ある男の子がつぶやきました。

「毎日、道徳があればいい。なんか、友達の話を聞いていると、心がうれしくなる。」

心は一朝一夕には育ちません。日々の積み重ねがあってこそ。

これからも、子どもたちの「心の根っこ」を育てていきます。

【岩根小】ゴールはゴジラ(5年)

1月23日 5年生は、学年末に合奏曲を完成させることを音楽科の目標としてがんばっています。学級集団のゴールを設定し、それを目指す。集団の力が一層高まるというもの

今日は初めての音合わせでした。

曲はお馴染み「ゴジラ」。

それぞれのパートごとに練習に励みます。

先生からの指導を受け、一生懸命、練習に励んでいました。

合奏の完成を楽しみに待ちます。

【岩根小】今日の給食 ~王道で食欲倍増、健康増進~

1月22日 今日の給食のメニューは「ポークカレーライス」「フレンチサラダ」「ヨーグルト」でした。そう、まさに王道の給食。

カレーの海に、色とりどりの野菜達が浸っています。煮崩れがないので、食べ応えもあります。辛味も、子ども向けでほどよいです。

給食センターでは、3000人以上の給食を作るため、今日のカレーを例にすると、それぞれ100kg以上のジャガイモ、タマネギ、ニンジンを切っています。中でも、ジャガイモの芽は、1つずつ調理員さんが取っているとのこと。安全・安心の美味しい給食には、やはり手間がかかっているんですね。感謝しかありません。

フレンチサラダもまた王道サラダ。酸味がほどよく、食べれば味のリフレッシュ。またまた、カレーの辛さが恋しくなります。食の無限ループ状態。

そして、最後は甘味です。ふるふるのヨーグルトのおいしさが口いっぱいに広がりました。

辛味、酸味、甘味が三位一体となった本日のメニュー。食欲倍増、健康増進です。