輝け!いわねっ子

【岩根小】B-Side ~交通安全見守り感謝の会より~

2月16日 学校生活では、ふとした時に、子どものよさを垣間見ることがあります。すべての授業に表のねらいはありますが、大切にしたいのがその授業と直接的な関係はなくても、見逃してはいけない子どもの成長です。隠れたねらいでもあります。

ちょっと時代を感じるかもしれませんが、かつてレコードというものがあり、表をA面、裏をB面と呼んでいました。時に、サブ的なB面から名曲が生まれたこともしばしばありました。

安全を見守ってくださっている方々が、体育館を退出されようとした時、プレゼントの花が一つ、ひらりと床に落ちました。それを見逃さなかったのが6年生。

「あっ、今、花、落ちたよね。」

と友達同士話し合っていました。どうするか見守っていると…、

すっとかけよっていきました。そして、床に落ちた花をさっと拾い、お渡ししていました。

あなたがそうしたいと思ったなら、そう行動してごらん。そこに台本なんてないけれど、誰かのために自ら動く。それが、いわねっ子。

B-Sideの曲も温かい、交通安全見守り感謝の会でした。

【岩根小】感謝を言葉に表して ~交通安全見守り感謝の会~

2月16日 本日、「交通安全見守り感謝の会」を開催しました。いわねっ子が安全に登下校できるよう、安全指導をしてくださっている方々をお招きして感謝を伝える会です。岩根小で、長年、大切にしている会です。

感謝の気持ちをどのように伝えるかは、代表委員会の皆さんが考えました。すっかり定着した感のあるこの代表委員会。各委員会の委員長さんと5.6年生の学級代表(輪番制)でつくられる組織です。

なぜ、学級代表が交代で参加するかというと、誰もがリーダーとなる経験を大切にするためです。いろいろな子が活躍する場をつくる。リーダーとフォロワーをどちらも経験することは、相手の立場を理解する上で欠かせないものと考えています。

「楽しく豊かな学校生活は自分たちでつくる」。子どもたちからは、そんな意識が感じられました。

感謝の気持ちを表彰状にしたため、一人一人読み上げてからお渡ししました。

今回、学校みんなで折り紙の花束もつくりました。一つの花に感謝が込められています。

今回はメダルもつくってお渡ししました。

毎朝、暑い日も寒い日も、雨の日も雪の日も、道路に立って、いわねっ子を見守り、安全指導をしてくださることに、心から感謝しています。

見守りをしてくださっている皆様から、ご挨拶もいただきました。

「いつも班長さんを中心に、上級生が下級生を守って登校していますね。」

「あいさつが元気になってきましたよ。」

多くのお褒めの言葉をいただきました。うれしかったことはもう一つ。

「あいさつが苦手で、声が小さい人もいるようですが、元気に声を出せるようになるともっといいですね。」

声を出すのが苦手な子もいるということを理解してくれているということ、その子たちに励ましと勇気づけの言葉をくださったことに、見守りを積み重ねてきた時間の確かさと尊さを感じました。

最後に、全校生で「ありがとう」の歌を届けました。感謝の気持ちは、体育館一杯に歌となって広がりました。

地域の皆様、毎日、子どもたちの安全を見守りいただき、心から感謝いたします。そして、これからもよろしくお願いいたします。

【岩根小】学年を超えて

2月16日 昼の放送を終えた、放送委員の5年生と6年生。学年を超えてパシャリ。なんか、すてき。

【岩根小】なわとび記録会(2年&5年)

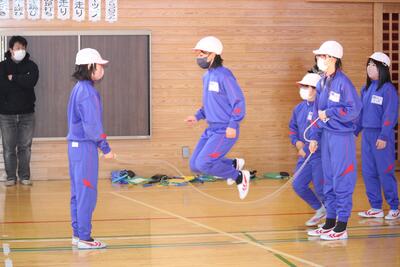

2月16日 2年生のなわとびは、5年生がハイテンションでサポートします。

さあ、2年生の長縄跳びがスタートしました。

両学級とも真剣そのもの。自己ベストを目指してジャンプします。

5年生、応援が熱い!

5年生、応援が温かい!

行ったー!新記録!

惜しくも自己ベストは更新できなかったけど、今日までのがんばりに心からの拍手を送ります。何度も言うよ。チャレンジャーはみなウィナー。

サポートしてくれた5年生に感謝を伝える2年生。今感じていることを、その場で言葉にして表しました。

「5年生のみなさん、ありがとうございました。」

少し気恥しかそうな5年生。でも、もう最高学年の顔つき。

頼りにしてるよ5年生。

【岩根小】校内なわとび記録会(1年&6年)~その2~

2月16日 個人種目を終えると、長縄跳びに移りました。まずは、6年生が長縄跳びのお手本を見せてくれました。

「さあ、6年生が『すごい技』を見せてくれますよ。」

高らかなアナウンスに、一気にハードルが上がる6年生。

それでも、いつも通りの安定感のあるジャンプを見せる6年生。

あまりのスピードの速さに、1年生唖然。

そして、歓喜。

「6年生って、すごいなあ。」

やっぱり、6年生はみんなのあこがれなのです。

キラキラした目で6年生を見つめます。

跳び終えた6年生に、スタンディングオベーション。

そして、今度は1年生の出番です。6年生と一緒に長縄に挑戦しました。

6年生に手を握られて、一緒にジャンプ。縄に入っていくタイミングを覚えていきます。

跳んだ感覚を味わわせたい。回し手の縄のすくい方も絶妙です。

その日、優しく握られた手のことを、心はきっと覚えてる。

君が6年生になった時、今度は君が1年生の手をそっと握る。

一緒に過ごした時間が愛おしい。

ありがとう、またね。

心優しい6年生。今日もありがとう。

【岩根小】なわとび記録会(1年&6年)~その1~

2月19日 大勢のギャラリーが見守る中、1年生の校内なわとび記録会がスタートしました。

本校のなわとび記録会は、1年生のサポートを6年生が行います。回数を数えたり、応援したり、頼りになるお兄さん、お姉さんです。

一気に上達した1年生。がんばる力は、先輩譲りですね。

6年生に見守れてがんばる1年生。

いつも以上に力を発揮していました。

応援だって熱が入ります。

ん?シューズトラブル発生か。安心してください、こんな時こそ頼りになる6年生。調整してくれました。

初めてのなわとび記録会に精一杯励む1年生。

ただただ成長を感じるばかり。

跳び終えれば、6年生の温かな拍手が迎えます。

全力でがんばって、

また、温かな拍手。

和やかな空気の中、真剣な時間が過ぎていきました。

【岩根小】思いを込めて(5年)

2月16日 音楽室をのぞき込む人だかりあり。気になって近づてい見ると…

5年生がピアノの練習中でした。しかも、岩根小が誇る音楽ティーチャーズに囲まれています。何事だ!

彼女は卒業式のピアノ伴奏者。6年生に届ける歌を伴奏するのです。以前から練習を積み重ねてきました。そして、今日、休み時間に先生方に聞いていただいていたのです。

先生からのアドバイス。その子の力を伸ばしたいから、本気で求めます。

そばを通りかかった先生方にも聞いてもらいました。奏でる音色が澄みやかすぎて、胸が熱くなります。

卒業式は全校生でつくります。6年生を思い、子どもも教師も一丸となって、卒業式に進んでいます。

【岩根小】探究は終わらない(5年)

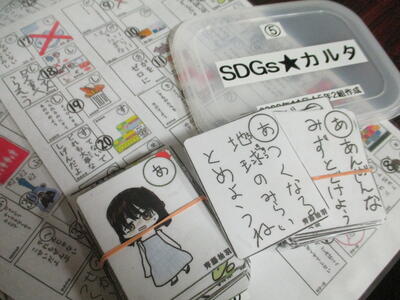

2月16日 今年度、総合的な学習の時間でSDGsについて探究をした5年生。学習発表会でもお披露目しましたが、まだまだ学びは終わりません。むしろ、これからが総合的な学習の時間の真骨頂。

子どもたちが未来に願いを込めた「SDGs★カルタ」。子どもたちは思います。もっと、みんなに知ってほしい、考えてほしい。地球の未来、私たちの願い。子どもたちは、SDGsカルタを各学級に配りました。

コンピュータに堪能な先生に何やら相談。岩根小を超えて「もっと多くの人に伝えたい」という思いが、行動力を生み出します。足を止めて本気で聞いてくれる先生にも感謝。

この後、この学びがどのように広がっていくか、乞うご期待。探究は終わらない。

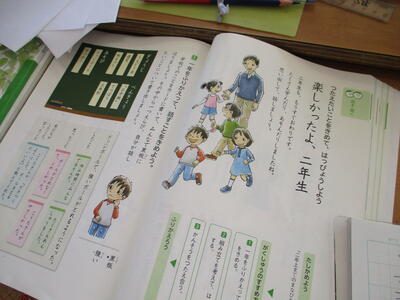

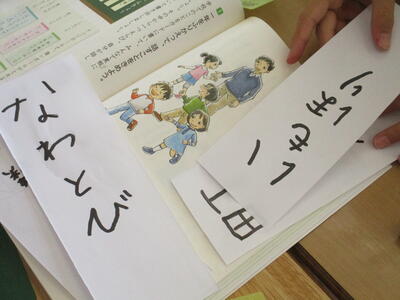

【岩根小】楽しかったよ、2年生(2年)

2月16日 2年生が国語科の学習中。「楽しかったよ、2年生」では、この1年間を振り返り、身近なことや経験したことなどから話題を決め,伝え合うために必要なことを選びます。そして、伝えたいことや相手に応じて、声の大きさや速さなどを工夫していくことが学習の中心になります。

いわゆる「話す、聞く」内容の学習になります。

みんな真剣に思い出を振り返っていました。

おう。岩根と言えば、抱付観音。見学の思い出がよみがえったのでしょうか。(抱付観音情報はこちらからどうぞ→https://www.city.motomiya.lg.jp/site/kanko/227.html)

そうね、遠足はなかなかの思い出になりますよね。ザ・体験って感じですものね。

がんばったことや楽しかったこと。体験したことは忘れない。

みんなで考えれば、どんどん思い出が広がります。

学級の生活を楽しく豊かにする係活動。これもまた、体験を通して学んだこと。

教室が思い出で溢れていきました。

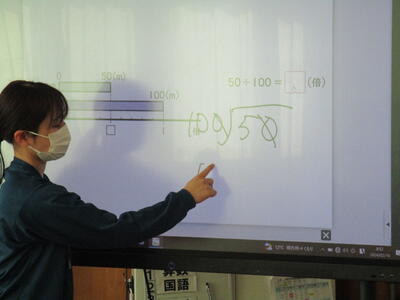

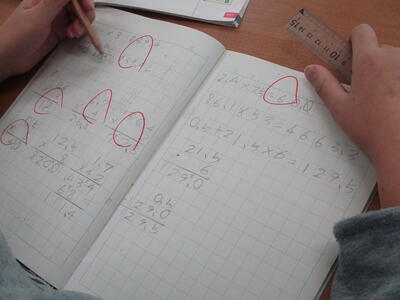

【岩根小】授業は目の前の子どもからつくる(4年)

2月16日 本校では、子ども同士が教え合い、納得するまで伝え合う「学び合い」の時間を大切にしています。しかし、すべての学びを子どもに委ねてはいません。

教えるべきところは教える。ある指導法にのみ縛られるのではなく、目の前の子どもの実態を捉え、今必要な学びは何かを考えて指導しています。「授業は目の前の子どもからつくる」ということ。

というわけで、本日の4年生の算数科は「少数のかけ算とわり算」の学習のまとめです。

つまずいている子が多い問題は、先生と一緒に確認。潔く教えます。

そして、子どもたちは本気で覚える。子どもと教師の信頼関係に勝る指導法などありません。

「この先生は本気で教えてくれる。だから、本気で覚えなきゃ」そんな空気を教室内に満たすことが大切です。

隣の学級では、複数の先生が入って指導に当たっていました。

いろいろな先生が自由に授業に入っていくのも本校の特徴の一つ。垣根をつくらず、全員の子どもを全員の教師で教えるといった感じです。

今日のねらいは、「理解を深めること」と「できる喜びを味わわせること」。

しっかり学んで、5年生を目指していきます。

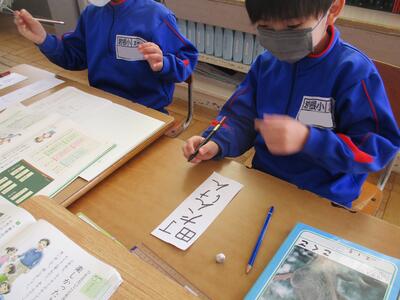

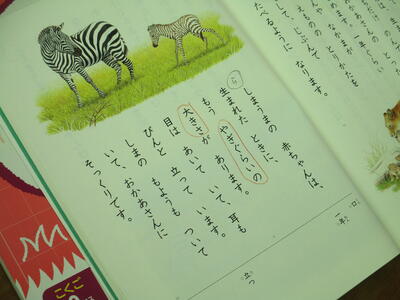

【岩根小】言葉を大切に読む(1年)

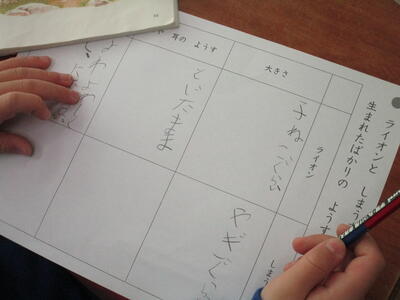

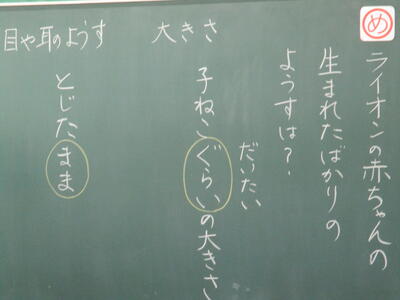

2月16日 1年生が国語科の学習中。説明文「どうぶつの 赤ちゃん」には、いろいろな動物の赤ちゃんが登場します。ここでの学習のねらいは「くらべて読む」ということ。同じ、似ている、話の順番などに着目し、説明文の基本となる表現を理解していきます。

「しまうまの 赤ちゃんは、生まれた ときに、もう やぎぐらいの 大きさが あります。」という表現も大切なポイント。「やぎぐらい」の「ぐらい」の意味にもこだわります。

「『ぐらい』だからね、ぴったりじゃないのね。それぐらいってことなの。」

そんなつぶやきも聞こえてきました。国語科は「言葉」に根拠を求めます。1年生の時から、教材の言葉を手がかりに説明することは、読解の力を高めていくことにつながります。

書くことも大切な学び。自分の考えを表出(アウトプット)することは、考えを整理することでもあり、知識の定着にもつながります。

言葉が表すイメージを身体表現で表すのも低学年ならでは。ライオンの赤ちゃんについて、目や耳が「とじたまま」という言葉とイメージを重ね合わせていました。

言葉に根拠を求めて、言葉を大切に読む1年生でした。

【岩根小】高学年が土台をつくる

2月16日 金曜の朝は読書タイム。高学年教室では、静かな空気の中で読書をしていました。〇〇タイムは、学校全体で取り組むことが大切。どの学級も気持ちをそろえて進む。そして、その土台をつくるのが高学年。

今日も穏やかに一日がスタートしました。

【岩根小】新入学児童保護者説明会

2月15日 本日、新年度入学児童保護者説明会が行われました。新1年生の入学まで、残すところ1か月半となりました。

まずは、アイスブレーク。お近くの保護者さん同士、自己紹介をしていただきました。

特に、最初のお子さんが入学される保護者さんは、いろいろな不安もおありのことと思います。そんな時、心強い支えとなるのが、保護者さん同士のネットワークです。保護者さん同士のよりよい関係性がつくられれば、ひいては、子どもたちの関係性も深まっていくと考えます。

あっという間に、会話が弾み、笑顔も見られました。言葉で人はつながります。言葉の力、対話の力を改めて思いました。

校長先生からは「岩根小のよさ、いわねっ子のよさ、学校として目指していること」についての説明がありました。保護者の皆様の不安が少しでも和らぎ、期待に胸が膨らむことを願いました。

「子どもたちに、前向きな言葉をかけてほしい。」

1年生担任からは、入学までの過ごし方と共に、子どもたちへの関わり方についての話がありました。

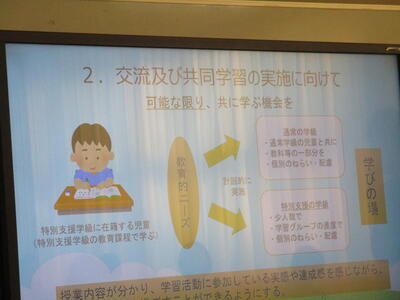

本校は、特別支援教育も大切にしています。教育活動の「要」と考えています。

特別支援学級での様々な学び方について、丁寧に説明をいたしました。

養護教諭からは、入学までの健康な生活についてもお伝えしました。

情報量が多かったため、ご自宅に戻られてからお気づきになったこともあったかと思います。不明な点や何か気になることがありましたら、いつでも学校までご連絡ください。今後ともよろしくお願いいたします。

【岩根小】感謝の3学期

2月15日 明日の「交通指導感謝の会」のことを考えながら校舎内を歩いていると、体育館の入り口周辺をきれいに掃除されている方が目に入りました。本校に勤務するスクール・サポート・スタッフの方です。

子どもたちの学習環境を少しでも整えようと、毎日のように、廊下、トイレ、教室…と、学校を隅々まできれいにしています。おかげさまで、岩根小はいつもピカピカです。

昇降口では、用務員さんが、床の上の砂をきれいに掃いていました。この時期、昇降口には砂がたまりやすくなります。子どもたちの足が汚れないように、子どもたちが学習している間、そっときれいにしてくださっているのです。

お二人とも、いわねっ子をいつもほめてくださることもうれしいところです。

「この前、『おそうじ手伝いますよ』って言って、お手伝いしてくれたんです~。うれしくなっちゃいました」

「子どもたちは、いつもあいさつしてますよ。この前なんて『いつも、ありがとうございます』ってまで言われましたよ」

感謝の3学期です。

【岩根小】知ること ~感謝の会に向けて~

2月15日 明日、「交通安全感謝の会」が開催されます。この会は、朝の登校の見守り活動を続けてくださっている方々に、感謝の気持ちを表します。岩根小で長年続いている大切な会です。

今年度、この会を開催するにあたり、職員で話し合ったところ、以下のような意見が出されました。

「子どもたちは、だれに見守っていただいているのか、わかっているのだろうか。」

「感謝の会をすることそのものが、目的になっていないか。」

「大切なことは、子どもたちが、その『支え』を実感できるようにすることではないか。」

そこで、今年は、見守り活動を続けてくださっている方々にご協力をいただき、お顔とお名前を掲示しています。

掲示の前に立ち止まり、

「この人知ってる。〇〇さんって名前だったんだ。」

「〇〇さんって、△△ちゃんのお母さんなんだよ。」

という会話をする子どもの姿も見られました。

やはり、知ることって大切。相手を知ることで、相手をより身近な存在として感じ、さらに感謝の気持ちが高まっていくと考えます。

明日、皆様とお会いできることを心から楽しみにしています。

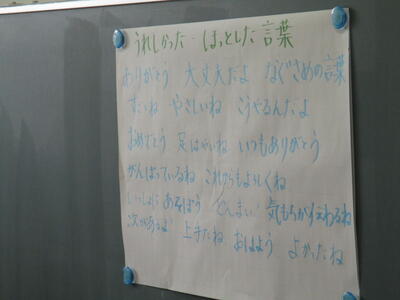

【岩根小】0学期 ~進級に向けて「言葉」を考える~(3年)

2月15日 3年生が、学年合同で「言葉」についての学習をしていました。

学級ごとに学習することもできるのですが、あえて学年合同で学びます。この理由は一つ。4年生に進級することを見越して、今から学年で気持ちを揃えていくことをねらっています。

「今まで、どんな言葉を言われたとき、うれしかったかな。」

先生の問いかけに対し、近くの友達同士で意見を交流しました。よりよい生き方を自ら考える子どもを育てるには、自分を振り返ることが欠かせないと考えます。多少時間はかかっても、自分の頭で考えること。そうすることで、少しずつ自分事にはなっていきます。

「落ち込んでるとき、励まされる言葉を言われるとうれしい。」

「『大丈夫だよ。がんばって』って言われた時、うれしかった。」

うれしかった言葉について発表が続きました。

子どもたちから出されたたくさんの「うれしかった ほっとした言葉」の数々。言葉は、人を励まし、勇気付けるものであること、決して、誰かをなじったり、脅しつけたりするものではないことを学年全体で確認しました。

今は3学期、まとめの学期です。でも、少し見方を変えれば、4年生の0学期とも言えます。4年生はもう始まっているということです。

あいさつや言葉遣いについては、保護者の皆様、地域の皆様からは「ぐんとよくなっていますね」というお褒めのお言葉も頂戴していますが、依然、課題としてご指摘をいただいているところでもあります。

先日、PTA会長さんから、

「あいさつや言葉遣いの課題は、学校だけではなく、家庭でも考えていく必要があると思うんです。だから、学校からお願いしたいことがあれば、もっと伝えてください。」

という力強い言葉をいただきました。子どもたちの課題は、子どもも学校も保護者も地域も、みんなが自分事として考える。そんな当たり前のことを、改めて思い起こすことができました。ありがとうございます。

そこで、さっそくお願いです。ご家庭でもあいさつや言葉遣いについて、「自分からあいさつしてる?丁寧に話している?人を傷付ける言葉は使っていない?」などと、適宜、一緒に話し合っていただきたいです。

大切なのは、自分と向き合うこと、考えること、解決しようと行動すること。これからも、子どもを共に支えるチームとして、お力添えをいただきますようお願いいたします。

【岩根小】今日の給食 ~多様な和~

2月14日 今日の給食のメニューは「ほうとう汁」「筑前煮」「さばのカレー醤油焼き」でした。

まずは、ほうとう汁を一口。ほうとう汁は、山梨県を中心とした地域で作られる郷土料理。

小麦粉を練りざっくりと切った太くて短い麺がふんだんに入っていました。他県の郷土料理を余すところなく再現していて、給食に多様性を感じました。給食は進化していますね。

お次に食べるは筑前煮。こちらは福岡の郷土料理の一つ。もともとお祝い事の時に食べられていたとのこと。山梨の次は福岡。今日は、なかなかの遠距離給食です。

給食センタースペシャル情報によれば、今日は煮る時間がしっかりと取れたとのこと。昭和世代にはたまらない煮物。味の染み具合もバッチグーでした。

そして最後は、お馴染みサバですが、味付けは現代風。カレー醤油で焼いています。カレー醤油という調味に驚きを感じながら一口ほおばりました。

おう!確かに、ほのかなカレー味が口の中に広がっていきました。カレーがサバの味を消していないところが絶妙のバランス。これも、バッチグーでした。

和食の多様性を感じながら、今日もおいしくいただきました。

【岩根小】なわとび記録会(6年)

2月14日 満を持して6年生の登場です。このなわとび記録会も小学校生活最後。最後の長縄跳びに気持ちを込めます。

ウォーミングアップから見事なジャンプ。さすが6年生、ハイレベルです。

いよいよスタート!互いの学級がそれぞれの目標を目指して跳び続けます。

回し手も全力。

先生も全力。

集中力の高さが伝わってきます。

躍動する6年生。残りわずかの小学校生活となっても、やっぱり「全力」が似合います。

タイマーを見て、残り時間を確認。さあ、ラストスパートだ。

いい記録が出た様子。自然と拍手がわき起こります。

そして、運命のラストジャンプ。3分間のショータイムの始まりです。

一周回って、もはや、跳ぶことそのものが楽しくなってきた様子。これは、ジャンパーズハイか。

数を数えながら、みんなで跳び続けます。

無駄な動きを少しでも取り除きジャンプ。ハイレベルのスキルです。

最小限の動きで流れるようにジャンプ。見事です。

タイマーのカウントは進み、3、2、1、プーッ!終了の合図が鳴り響きました。結果は……

ああ、記録更新ならず!

わずか数回及ばず。

絶叫響く。

こうして幕を閉じた6年生の校内なわとび記録会。小学校生活最後に、学級みんなで心を一つにし、目標を目指した6年生。その姿は「夢に向かって進み、共に幸せな未来を拓く」姿そのもの。

チャレンジャーはみなウィナー。今日までのがんばりに心からの拍手を送ります。

【岩根小】えのぐを たらした かたちから(2年)

2月14日 2年生が図画工作科の学習中。絵の具を思い思いに画用紙に垂らせば、そこには偶然の模様が生まれます。そこから想像力を働かせ、頭の中でイメージされた世界を作り上げていきました。

タイトルは「十二支とお正月」。なるほど、絵の具の模様に、十二支の動物の姿を見いだしたんですね。子どもの見立てはおもしろい。

イメージはぐんぐん広がります。

鮮烈な色彩からは、パワーを感じます。

タイトルは「どうぶつの めいろ」。ところどころにかわいい動物たちが隠れています。

力強く塗り上げていきます。色の濃さにも個性が表れていきます。

同系色の色で仕上げているところがクール。

できあがった作品は誰かに見せたくなるのも子どもならでは。

想像を創造する。クリエイティブな時間は、あっという間に過ぎていきました。

【岩根小】なわとび記録会(5年)

2月14日 今日から、なわとび記録会週間が始まりました。先陣を切ったのは5年生です。

まずは、3分間持久跳びにチャレンジ。高い集中力で、最後まで跳びきる子が多くいました。

心から応援する仲間の存在は、なによりの励ましと勇気づけになります。

力尽きて倒れるぐらい、全力でがんばりました。

全力を出し切ったその顔は晴れやか。

次の種目は長縄跳び。学級の団結力の見せどころ。

2回目のチャレンジの前に、みんなで話合い。自分達で考え、決定し、やってみる姿にも成長を感じました。

記録更新については、ぜひ、お子さんから話を聞いてみてください。

5年生のがんばりに心からの拍手を送ります。