カテゴリ:ミーティング

【岩根小】本に親しんで ~ブックトーク~(5年)

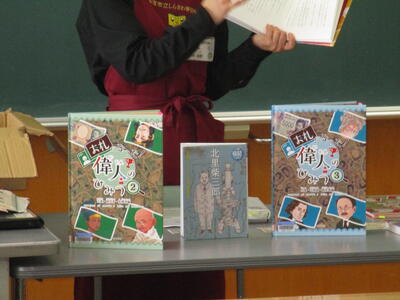

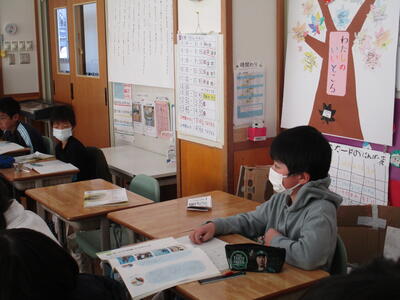

12月12日 図書館司書さんによるブックトークが行われました。今日は「偉人」がテーマです。司書さんは、穏やかで柔らかな口調で本を紹介してくださいました。

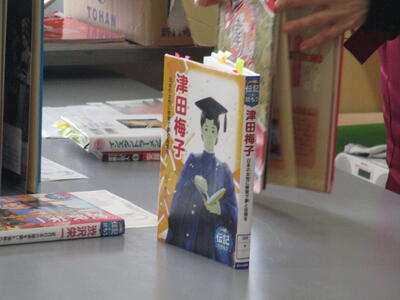

紹介していた偉人は津田梅子さん。日本で初めて海外留学(アメリカ)をした女子学生の一人で、女子教育の基盤をつくった人です。多くの困難を乗り越え、津田梅子さんは女子英学塾(現:津田塾大学)を創設します。日本における女子教育の先駆者です。

司書さんは、当時の時代背景と共に、梅子が歩んだ道がいかに困難なものであったか、そして、梅子が拓いた女子教育の道が今に通じていることを話してくださいました。

真剣に聴く子どもたち。子どもなりにいろいろなことを考えているようでした。

隣の学級は、すでにブックトークが終わっていて、自分達で本を選び、読んでいました。ブックトークの後に読書の時間を取ることで、読書への意識が高まりますね。

先生が、声を出して本を読んでいました。先生の読み聞かせに聞き入る子どもたち。本って自然に人を引きつけますね。

ブックトークを継続し、子どもたちの読書の幅を広げていきます。

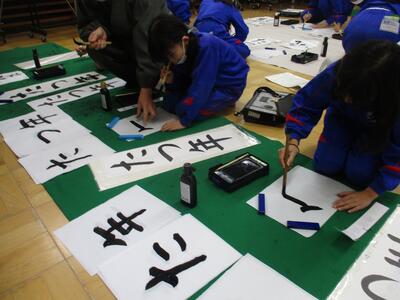

【岩根小】本物体験!書きぞめ教室 ~その2~(6年)

12月12日 3年生に続いて、6年生の登場です。6年生のお題は「希望の朝」。なかなか書きごたえのある字です。

3年生に引き続き、丁寧に教えてくださるゲストティーチャー。本気で聞く6年生。

大きな紙に書く前に、まずは部分練習。自分で練習する字を決めるのも大切な学習です。

なかなかいい感じに仕上がってきました。さすが6年生です。

背中に感じる真剣さ。

実際に書きながら教えてくださいました。筆遣いを自分の目で見て学びます。これも体験。

集中して取り組む6年生。この意識は大切です。

確実に字形が整ってきていますね。

あっという間の2時間が過ぎました。本物に学んだ6年生でした。

御多用の中、ご指導をいただきましたゲストティーチャーに心から感謝いたします。

ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。

【岩根小】本物体験!書きぞめ教室 ~その1~(3年)

12月12日 今日は、ゲストティーチャーをお招きして、書き初めの指導をいただきました。ゲストティーチャーは、本校の学校運営協議会(コミュニティースクール)のディレクターもされています。いわば、岩根小と地域をつなぐ縁の下の力持ち。

でも今日は、縁の下ではなく、教室にお越しいただきました地域の「ひと」に学。これも「いわねっ子ふるさと学習」です。

まずはあいさつ。学校評価の保護者アンケートでも「あいさつができる子」「言葉遣いが丁寧な子」を育てたいというお声が多く聞かれています。何よりも毎日の積み重ね。学校でも、日々、大切に指導しています。

ゲストティーチャーは、いろいろな学校で習字の指導をされています。ですから、教え方もとても分かりやすかったです。筆の持ち方、筆を立てるときのコツなどを丁寧に教えていただきました。

「字は、練習さえすれば、誰でもうまくなれる。」

幼少期にお父様から教えていただいたことを話してくださいました。こういう話が聞けるのもうれしいところ。子どもたちのモチベーションも上がります。

子どもたちは真剣に話を聞いていました。少し古いのかも知れませんが、授業には、ほどよい緊張感は必要だと思っています。

真剣な態度で学ぶこと。その態度を求めることも大切にしています。

筆の持ち方を確認して、さあ、スタートです。

この大きな下敷きを用意してくださったのもゲストティーチャーです。おかげで、子どもたちものびのびと書くことができます。

お手本をよく見て、集中して書いていました。

子どもたち一人一人に応じたアドバイスもいただきました。

2時間続きの学習に、集中して取り組む3ねんせいでした

【岩根小】4月を楽しみにして ~幼稚園との交流会~ その2(5年)

12月11日 別会場でも、5年生と年少さんの交流会が行われていました。

クリスマスツリー作りでは、5年生が年長さんに優しく教えていました。なんか、とってもお姉さん。

ビーズのつけ方を丁寧に教えていました。

スタンプラリーでは、いろいろなスタンプを押してもらってとっても楽しそう。

教え方が本当に優しい。

クイズコーナーは、年長さんが理解できるよう、1問1問ゆっくりと問題を出していました。

年長さんは、手作りの景品をもらって、とっても喜んでいました。

魚釣りコーナーは本格的。池まで作ってあるので臨場感満点。

作るのが難しいところは、優しくサポート。

年長さんと楽しく、優しく、関わることができました。

年長さんのみなさん、4月に安心して入学してきてくださいね。優しいお兄さん、お姉さんが待っています。

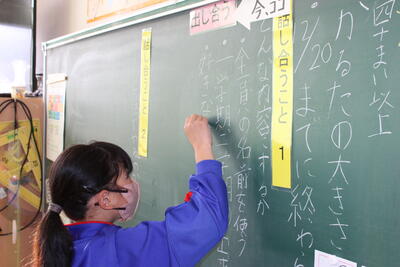

【岩根小】思い出カルタをつくろう(4年)

12月8日 学級会をする4年生。今日の議題は「思い出カルタをつくろう」です。

お互いの顔を見合って話すことは、お互いの気持ちを汲み取る上で大切です。ですから、向かい合った形で話し合います。この形もすっかり定着してきました。

「学級の思い出をかるたに書く。」

「学級の一人一人の思い出やよいところもかるたに乗せる。」

「名前を書かれるのが恥ずかしい人もいるから、その人は『好きな食べ物』とかでもいいのでは…」

近くの友達ともよく話し合います。

手を挙げて、

自分の考えをしっかりと伝える。

話し合いは、聞き合いでもあります。本気で聞かなければ、誰かの意見に自分の考えをつなげていくことはできません。

黒板記録も自分達で行います。みんなの意見を丁寧に書き表していました。見やすく書くことも大切なスキル。書き逃しがないよう、よく聞きながら書いていました。

話合いは、自分の意見を押し通すだけでは決まりません。合体したり、順番を決めて行ったり、どうすればみんなの意見を拾えるか、お互いに納得できるかその帰着点を探していく時間とも言えます。これを「折り合い」を付けると言います。

どのようにカルタを作るかで、話合いに時間がかかってしまったようですが、これもまた経験。「なすことによって学ぶ」です。自分達で話し合い、決定し、実践する経験を積み重ね、生きて働く力を育てていきます。

【岩根小】ICT活用力アップ!(3年)

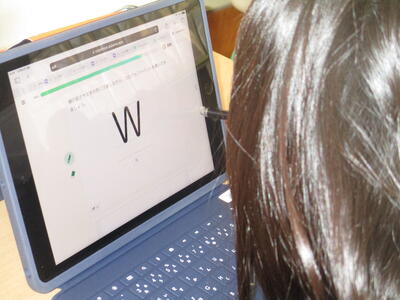

12月8日 3年生は、テストが早く終わった子から、タブレット端末を使って復習に取り組んでいました。タブレット端末の使い方にもだいぶ慣れてきました。

漢字の読みを練習するソフトで、楽しみながら多くの問題を解いていました。

子どもたちがどこまで取り組んでいるかは、教師のパソコンで把握できます。

「〇〇さん、次は〇〇に進んでね。」

など、適宜、声をかけながら取り組ませていました。

学習内容の定着度に応じた問題も出てきます。

ローマ字の書き取り練習もできます。

集中して取り組む姿にも成長を感じました。

【岩根小】今日のラッキーナンバー

12月7日 今年度、委員会活動の充実にも努めています。それぞれの委員会が、よりよい学校生活を目指し、いろいろな企画を考え、実践を行っています。

今回は放送委員会の新企画「今日のラッキーナンバー」をご紹介。

出席番号が書かれたくじを放送委員会が引きます。

なんとも厳正なところもおもしろいです。

さあ!ラッキーナンバーが引かれました。

「ジャガジャガジャガ………ジャン!」

と、ドラムロールまで効果音として用意しているところが心憎い。

ちなみに本日のラッキーナンバーは9番でした。おめでとうございます

よりよい学校生活をつくるのは子どもたち自身です。誰かに何をやってもらうかより、何ができるかを考える子どもたち。その姿に多くを学んでいます。

【岩根小】真摯に自己を振り返る(5年)

12月7日 5年生の道徳科の時間。週に一度の積み重ねを確実に行っています。

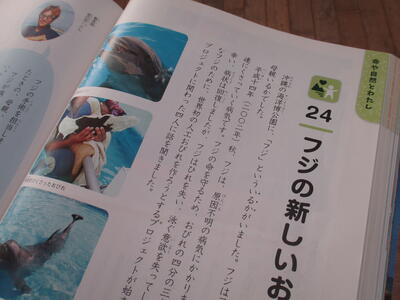

今日考える道徳的価値は「自然愛護」です。

沖縄の海洋博公園にいた「フジ」といういるか。フジは尾びれが腐る病気にかかってしまいます。大勢の人々がフジのことを思い、人工尾びれの開発に携わりました。やがて、元気に泳げるようになるフジ。そのフジに関わった4名の方のお話で構成されています。

教材を通して考えた後は、自己を振り返る時間です。今まで自分が生き物とどのように関わってきたか、生き物の命をどう思っていたか、一人一人考えを伝え合っていました。

以前よりも、自分の思いをいろいろな表現で伝えられるようになっていました。これも積み重ねがあってこそ。

「今まで、動物の体の大きさとかで考えていたかも知れない。大きい動物は大切にするけれど…」

子どもらしい素直な表現だと思います。自然を思うことは命を思うことにもつながっているのだと、子どもたちの発表を聞きながら思いました。

先生も本気で聞きます。子どもが自分の思いを語れるのも先生や友達との信頼関係があってこそ。

道徳科では、大人もまた一人の人間として、同じステージで考えていくということを大切にしています。時に先生の予想を超えた発言が生まれることもあります。これもまた道徳科の醍醐味。

週に一度の道徳科。丁寧に積み重ねていきます。

【岩根小】穏やかで温かい関係(春蘭)

12月7日 算数科の学習中。落ち着いた雰囲気の中、それぞれのペースで集中して取り組んでいました。学習に向かう構えに、大きな成長を感じています。

がんばる子どもたち、その姿を励ます先生。穏やかで確かな信頼関係を感じます。

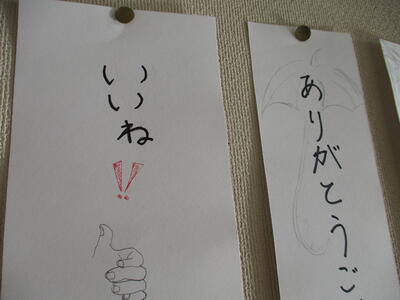

ふと教室の後方を見てみると、日々の生活で使いたい「あったか言葉」が掲示されていました。

そうか、みんなで一日一日「勇気づけ」の言葉を増やしてきたんだな。言葉を大切にしていることがわかり、うれしくなりました。

春蘭、いいね

【岩根小】晴れた冬には焼き芋を(春蘭)

12月7日 澄み渡る青空、冬とは思えない温かさ。そう、そんな日は焼き芋。

先日、春蘭学級の子どもたちが収穫したサツマイモ。「収穫したサツマイモを焼き芋にしてみたい」「みんなで焼き芋やってみよう」という思いが高まり、本日の焼き芋づくりにつながりました。

火を使う活動ですので、春蘭学級の先生方は事前にリハーサルを行いました。そして、この自立活動を通して、子どもたちにどんな力を育てたいかを緻密な計画を立てて今日を迎えました。

火は薪になかなか燃え移らないことも、煙は目に染みることも、体験を通して学びます。

また、今日は、コミュニティースクール(学校運営協議会)の会長様もお招きしました。今日こうして、焼き芋ができるのも、畑を耕し、夏休み中もサツマイモのお世話をしていただいた会長様のおかげです。収穫後の畑を見ながら、改めて感謝の気持ちがわき起こりました。このことは、子どもたちもしっかりと伝えました。

いい感じに火が乗ってきました。

悪戦苦闘しながらも、みんなで火を守りました。薪を持ってくる人、くべる人、あおぐ人、焼き芋作りで協力することも学びます。

この後、焼き芋は上手に焼き上がり、みんなで美味しくいただきました。いつもお世話になっている先生に、お届けに来てくれる子もいて、なんともうれしい焼き芋づくりでした。

【岩根小】楽しみな おもちゃまつり(2年)

12月5日 心を込めて作っています。今、2年生は、生活科「おもちゃまつりをしよう」の準備中。このおもちゃまつりには、1年生を招待します。たくさん楽しんでほしいので、準備にも力が入ります。

今日は、みんなで「ぴょんコップ」を作っていました。コップを2つ重ねて手を離すと、上に重ねたコップが高く飛び出す仕組みのおもちゃです。

跳び具合を確認します。

1年生に喜んでもらうため、かわいいデザインも描きました。

みんな一生懸命です。

1年生を思っておもちゃを作ります。

誰かを思った活動は、一層力が入ります

招待状も手作りです。みんなで、少しずつ文字を書いていました。

おもちゃまつりが楽しみです

【岩根小】大盛況!SDGsオリエンテーリング ~環境ボランティア委員会~

12月1日 休み時間、タブレット端末を手に、たくさんの子どもたちが校内を歩いていました。

今日は、環境ボランティア委員会が企画した「SDGsオリエンテーリング」のスタートの日でした。SDGsの目標は17個あるのですが、その目標に1つずつQRコードを張り付けたものを校内のいろいろな場所に掲示しました。

そのQRコードを読み込むと一文字ずつ字が表れ、17文字をつなげると一つの文章になるというものです。なるほど、よく考えましたね。

QRコードがうまく読み取れない時は、子どもたち同士教え合っていました。すぐに先生に頼らずに、自分たちで何とかしようとしているところにも成長を感じます。これも、自然な「学び合い」。

ルールに則って校内の掲示を探す子どもたち。ちょっとした宝物探し気分が楽しいですね。

いろいろな学年の子が、SDGオリエンテーリングに取り組んでいました。

それにしても「SDGs+ICT」というアイディアを生み出すとは…、改めて、子どもたちの考える力に驚かされます。

時に計画通りにいかないこともあります。でも、失敗も貴重な体験、学びです。その時は、すぐに話し合い、計画を修正。「ナイス、改善。」私たち指導者は、失敗しないことよりも、失敗を立て直したことを認めて価値付けていきます。

特別活動の特質は「なすことによって学ぶ」にあります。

学校は楽しいところ。そして、楽しい学校をつくるのは自分自身。誰かにしてもらうことより、自分たちにできることを探す。環境ボランティア委員会の活動に、子どもたちの前向きなエネルギーを見る思いでした。

【岩根小】12月スタート ~改めて子どもを見つめる月に~

12月1日 澄み渡る青空のもと、12月がスタートしました。12月は、2学期のまとめの時期でもあります。学習内容の定着を目指すのはもちろんのこと、子どもたち一人ひとりのよさや成長を改めて見つめる月にしていきます。

毎朝、子どもたちは班長さんを先頭に登校してきます。後ろを振り返りながら下の学年の面倒を見てきた班長さん、大きなランドセルを背負って一生懸命歩き続けた1年生、これらのことを当たり前のこととせず、子どもたちのよさや成長と捉えていきたいと思います。

校門をくぐった後、すぐに、ちりぢりばらばらにならず、班長さんの「解散します」のあいさつと共に、「班員がありがとうございます」と返し登校を終了すること。これも、今年1年続けてきたことであり、子どもたちががんばってきたことです。

先生方も、子どもたちの登校時に、進んであいさつをしたり、班長さんをねぎらったりすることを意識してきました。

さらに、保護者の皆様、地域の皆様、駐在所さんにも、毎朝の登校を見守っていただいています。ご協力に改めて感謝いたします。

一人一人の小さな努力の積み重ねが、大河をつくる一滴となることを信じて、12月も励んでいきます。

【岩根小】素早く渡して ~用具を操作する運動遊び~(1年)

11月30日 ボールを使って運動する1年生。後ろにいる友達に頭の上からボールを渡していきます。

ボールを渡し終わったら、すぐに列の最後尾に移動します。こうして、どんどんボール渡しが繰り返されてゴールを目指すのです。

ですから、休んでいる暇はありません。素早く移動するので運動量も十分に確保できます。

寒い日でも、元気いっぱいに運動していました。

【岩根小】「心の根」を育てる道徳科(2年)

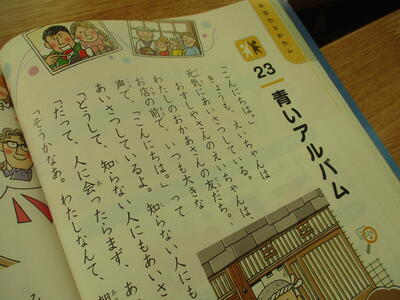

11月28日 2年生が道徳科の学習をしていました。今日の学習で扱っている道徳的価値は「礼儀」、「青いアルバム」という教材を通して考えを深めていきます。

いきなり、「あなたは『礼儀』についてどう思う?」と問われても、答えに困ってしまいます。低学年なら尚のこと。ですから、道徳科では、教材に出てくる登場人物の葛藤や揺れる思いに寄り添う形で考えていくようになります。

主人公が葛藤している時の気持ち、行動が変わった理由など、その時の思いを自分なりに考えていくのが道徳科の大切な学びです。その子が感じたこと、思ったことそのものが大切になります。

そして、登場人物の気持ちに寄り添って考えるということは、実は、登場人物に乗せて自分の思いを考えていることにもなります。教育用語にすると少し固い表現になるのですが「自我関与(じがかんよ)」と呼んでいます。

そして、授業の後半では、今までの自分を振り返ります。教材を通して「礼儀」に対してのいろいろな考えをもったとしても、ここで終わればただの「礼儀」評論家になってしまうこともあります。自分事にするには、実際に今までの自分は礼儀正しく行動してきたか、できなかったかをしっかりと振り返ることが、自己の生き方を見つめる上で大切になります。

「〇〇の時、しっかり『ありがとう』が言えたな。とっても気持ちよかったな。」

「朝の登校になると、あいさつができないんだよな。だって…。」

プラス面もマイナス面も含めて、自分の体験を振り返ることが、自分について考える貴重な時間となります。

道徳科は即効的な変容を期待する時間ではなく、じわりじわりと「心の根」を伸ばしていく時間です。いわば、漢方薬のようなイメージでしょうか。ですから、年35回(1年は34回)、小学校6年間で209回、中学校を合わせれば314回の積み重ねが必要になってくるのです。

これからも、全校体制のもと、全学級で週に1度の道徳科を丁寧に行っていきます。

【岩根小】小さな成長を捉えて

11月28日 雲一つなく晴れ渡る空。清々しい朝の到来です。

班長さんを先頭に、今日も子どもたちが登校してきました。

「おはようございます!」

と元気にあいさつをする班もあれば、朝は少し眠いのか少し声が小さい班もあります。

と、ふと思い出したのが少し前に用務員さんに聞いた言葉。用務員さんは、子どもたちが生活しやすいように、常に学校の環境整備も行っています。

「子どもたち、あいさつしてますか。」

と尋ねた時に、

「いやあ、いつも声かけてくれますよ。この前、『いつも、ありがとうございます』って言われました。あれは、うれしかったなあ。」

岩根の子どもたちのよさや成長を捉えていただいていることをうれしく思うと同時に、よさを見ようとする目が大切なのだと改めて思いました。

気が付けば、山々の木々も色づきが濃くなってきました。

何かと慌ただしくなる学期末ですが、時に深呼吸して、子どもたちの小さな変化や成長を見つめ、励ましてていきます。

また、本日から個別懇談も始まりますが、お子さんの家庭での様子やがんばっていることなど、学校では見えないところについても教えていただけたらうれしいです。よろしくお願いいたします。

なお、冷え込みも予想されますので、温かい格好でお越しください。

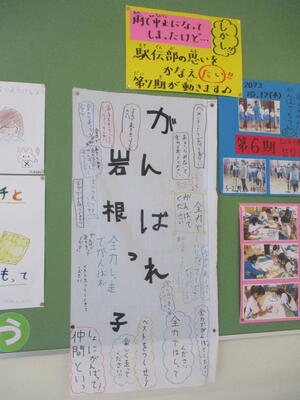

【岩根小】夢をつないで ~駅伝披露会~

11月27日 本日、業間の休み時間に「駅伝披露会」を行いました。特設駅伝部の目標は10月15日に開催予定だった第17回もとみや駅伝競走大会でした。しかし、その大会は雨のため中止。大会での活躍を目指してがんばってきた子どもたちにとっては、なんとも酷な結末でした。駅伝壮行会で、選手達のために作った旗は、今でも児童会コーナーに掲示しています。

でも、このままでは終われません。駅伝部や児童会の担当の先生方で話し合い、全校生で特設駅伝部のがんばりを披露する場をつくることにしました。

児童会代表委員会にも働きかけました。代表委員会では、特設駅伝部の叶わなかった夢に少しでも近づけようといろいろなアイディアを考えました。入場行進、メダルの授与、感想発表…駅伝部に忘れられない思い出をつくってもらうため、休み時間も準備をがんばっていました。

2時間目の終わりを待って、一斉に動き出す代表委員会。

さあ、いよいよ、駅伝披露会のはじまりです。堂々と選手達が入場してきました。

各チームから一人ずつの代表が選ばれ、選手宣誓も行われました。これも代表委員会のアイディア。子どもの発想って本当におもしろい。3名の代表は、堂々と選手宣誓を行いました。

全校生が見守る中、スタートの時間が迫ります。

「位置について、用意、スタート!」

第1走者が勢いよく飛び出していきました。本当だったらスタートは本宮運動公園の「みんなの原っぱ運動場」でした。背景を「みんなの原っぱ運動広場」に脳内変換し、第1走者を応援しました。

特設駅伝部は、トラックをダイナミックに走ります。

練習を重ねてきたタスキ渡しのスキルは衰えてはいません。

今日も全力で走る、いわねっ子。

特設駅伝部の先生方が急遽参戦。子どもも大人も一体となってレースが展開されました。

先生方も本気です。ノー手心、100%の本気でぶつかります。

レースが激しさを増してきました。

応援も全開です。

「がんばれー!」

たくさんの声援がこだまします。先輩の姿は、まさにあこがれ。

さらに続くデットヒート。先生方も全力です。

白熱するレース。

たくさんの応援の中、特設駅伝部が颯爽と駆け抜けていきます。

「絶対に負けられない戦いがある」ぐらいの勢いでスタート

鍛え上げてきたタスキ渡し。

レースはもちろん実況付き。この実況がうまい!アドリブ全開でレースを盛り上げました。

本気の走りは人の心を打ちます。

先生もさらに全力。

応援にも一段と熱が入ります。

そして、いよいよ最終走者。

大会で走る予定だった距離よりは遙かに短かったけれど、特設駅伝部の子どもたちは、最後まで全力で走り、しっかりとたすきをつなぐことができました。華麗なたすきの引継ぎは全校生から喝采を浴び、走り終えた後も校庭に拍手が響き渡りました。

そして、今回、代表委員会の皆さんは閉会式まで企画してくれました。

成績が発表され、みんなで互いの健闘を称えます。

手作りの賞状とメダルが選手全員に手渡されました。

じっと見つめる。みんなの思いを感じて。

先生もメダルをいただいちゃいました

手作りの賞状やメダルはプライスレス。宝物がまた一つ増えました。

最後にまたみんなで拍手。称賛は止まりません。

選手を代表して6年生から感謝の言葉が述べられ、こうして駅伝披露会は幕を閉じました。

特設駅伝部の「夢」という名のたすきは、来年に引き継がれました。その夢をつなげてくれた代表委員会、その思いに応え本気で走った特設駅伝部、声援を送ってくれた全校生に心からの感謝を込めて大きな拍手を送ります。

【岩根小】私の幸せ ~本宮市青少年健全育成推進大会~

11月26日 サンライズもとみやにて、第17回本宮市青少年健全育成推進大会が開催されました。

本宮市の青少年の心身の健やかな成長を願って開催される本大会では、「少年の主張」というプログラムがあります。本宮市内の各小中学校、高校からの代表1名が発表をするようになります。

本校からは、6年生の女子児童が代表となり、大勢の聴衆のまで堂々と自分の思いを伝えました。代表児童は「私の幸せ」とうテーマで、自分が感じた友達の大切さを伝えました。

はじめに、何度も転校してきた経験や、新しい出会いと別れを繰り返しながら、その都度、友達のよさを感じてきたことを穏やかに語り始めました。前向きなメッセージです。

そして、この岩根小学校でもたくさんの友達ができたこと、特に6年生になってからの「南達陸上」「修学旅行」の体験を通して友達の大切さを強く実感したことを伝えました。

スピーチ後半では、今までの友達はみんな「誰かのために何かをしたい」という思いをもって自分を支えてくれていたことに気付き、今度は自分が誰かを支えていきたいという思いを強くもったと話しました。

そして、最後に、友達と共に過ごす生活そのものが「私の幸せ、ハッピーです」とスピーチを締めくくりました。

とても聞きやすい話し方だったのはもちろんのこと(練習の賜です)、落ち着いた語り口で、飾りすぎることなく、小学6年生としての等身大の思いを伝えていました。学校での発表から、また一歩スピーチ力は高まっていて、「読む」から「語る」へと確実に進化していました。その思いは確かに聴衆の心に届きました。

最後に会場に向かって一礼する姿も堂々としていました。代表としての立ち居振る舞いもすばらしい。

とそこへクラスメートが登場。

「上手だったよ~。」

「よかったよ~。」

と口々に感想が述べられました。代表児童は、友達からの称賛をもらい、さらに「私の幸せ」を実感しているようでした。

【岩根小】いわねっ子のよさをたくさん伝えられた日 ~学校訪問~

11月22日 今日は学校訪問の日でした。と言っても、教育関係者でないとぴんとこない言葉かも知れません。

本宮市では、3年に1度、市教委や県北教育事務所から指導主事(「先生の先生」みたいな方々)をお招きして、全学級の授業を参観してもらいます。そして、専門性に基づいたご意見をいただきながら、よりよい指導はどうあればよいかを話し合い、明日からの授業のブラッシュアップを目指すのです。

子どもたちにとって、たくさんの人に見られるのは緊張することです。でも、子どもたちは、いつもと変わらぬ様子で学びに向かっていました。

春蘭学級、算数科の「重さをはかって表そう」では、自作天秤を使って、実際に重さの比べ方を体感的に味わっていました。体験する学びです。

6年生は外国語科の学習を参観いただきました。外国語科はなによりも「目的意識」が大切です。「ALTの先生に気に入ってもらえる『スペシャルカレー』の内容をを英語で伝える」という課題のもと、どのような英語表現で伝えればよいかをグループで話し合っていました。「実の場」をつくるところがポイントです。

5年生は理科「物のとけ方」の学習をがんばりました。塩やミョウバンは、水にどれぐらい溶けるかを実験を通して学んでいました。小さな変化を見逃すまいと、真剣に実験に取り組んでいました。

班ごとの実験結果は、大型モニターに写し、一括で比較できます。日ごろからICTを活用しているので、授業の当然の光景になりました。

3年生は学級会で「学級のシンボルマーク」を決める話合いをしていました。学級会の積み重ねにより、子どもたちだけで話し合う力が育ってきています。

2年生は、図画工作科「すけるんたんじょう」の学習に楽しく取り組みました。クリアケースを様々に切り抜き、作りたい物をイメージしていきます。そう、クリアケースが変身したものが「すけるん」なのです。子どもたちは、思い思いの「すけるん」づくりを楽しんでいました。

春蘭学級では「自立活動」の学習をがんばりました。表情や行動から「人の気持ち」を考える、「感じる力」を育てることは、いつか社会に出た時に必ず役に立つものです。熱気のある授業で、子どもたちのやる気が教室いっぱいに広がっていました。

4年生は体育科「マット運動」に挑戦です。4年生にとって、開脚前転は難易度が高い発展的な技ですが、子どもたちは果敢に挑んでいました。

春蘭学級では算数科の学習をがんばっていました。学習課題に対して一生懸命に取り組むところを多くの先生方に見ていただきました。子どもたちの成長を感じます。

5年生は道徳科で「よりよい学校生活、集団生活の充実」について学びを深めました。今日までの積み重ねを感じる授業で、今までの自分を振り返る時、しっかりとエピソードを交えて話したり、その時の気持ちを伝えたりしていました。自己を見つめる姿に学びの深まりを感じました。

午後はそれぞれの部会に別れて事後研究会を行いました。本宮市教育委員会、県北教育事務所の指導主事の皆様、南達方部指導委員の皆様から、貴重なご意見、ご提言をいただきました。

指導主事の皆様は、真摯に岩根小の先生方の授業に向き合い、子どもの姿を通して、今日の授業のよさや今後の改善案を伝えてくださいました。それは、まさに力強い励ましとなりました。本当にありがとうございました。

人はみな学びの途中にいます。それは、我々、教師も同じです。今日の学校訪問を明日の指導によりよくつなげ、子どもたちのさらなる成長を目指していきます。

今日は、いわねっ子のよさをたくさん伝えることができたうれい日でした。

みなさん、また、岩根小に来てにゃん。

【岩根小】本の世界に引き込まれて(3年)

11月21日 今日は3年生のブックトークの日です。毎週1回、しらさわ夢図書館から図書館司書の先生がいらっしゃっています。その先生に本の紹介をしていただくのです。

図書館司書の先生は、とても聞きやすい声で本を呼んでくださいました。

子どもたちはぐんぐん本の世界に入っていきます。

なんか、とっても楽しそうです。

3年生は、お話にどんどん引き込まれていきました。

話を聞くことは、子どもたちに身に付けさせたい大切なスキルです。

だからこそ、私達、指導者は、聞きたくなるような話し方を工夫したり、子どもたちの興味関心を引く本を読み聞かせたりすることを怠ってはいけないのだと思いました。

【岩根小】学校美化へのご協力ありがとうございました ~PTA奉仕作業~

11月19日 本日、早朝からPTA奉仕作業及び資源回収が行われました。今回作業を行っていただいたのは、第1~3学年の保護者の皆様と方部委員の皆様です。また、今回、初の試みとして、学校運営協議会(コミュニティースクール)の皆様にもご参加いただきました。

窓拭きでは、高いところまで丁寧に汚れを落としていただきました。これで、教室により多くの光が差し込むようになります。よりよい学習環境をつくっていただきありがとうございました。

落ち葉集めもありがとうございました。昨日の雨で落ち葉が濡れて重くなっていたため、集めるのも運ぶのも一苦労でしたが、皆様のおかげで校庭の隅々まできれいになりました。

花壇整備にもご協力いただきました。草を一本一本丁寧に取り除いていただきました。これで来年度に向けての栽培活動がスムーズに行えます。

資源回収では、今回、缶と瓶類を集めました。方部委員さんを中心に効率的に回収いただき、時間内で終えることができました。ありがとうございました。

学校運営協議会(コミュニティースクール)の皆様には、非常階段を丁寧に掃除していただきました。鶏の糞や苔などで汚れていたのですが、デッキブラシできれいに洗っていただきました。

最後まで残っていただき、側溝の落ち葉も切れに取り除いていただきました。

作業終了後、保護者の皆様にご紹介することもできたので、顔の見える関係に一歩近付くことができました。今年の学校運営協議会(コミュニティースクール)のテーマは「具体的な行動」です。今日はその大きな一歩を踏み出すことができました。

早朝よりご協力をいただきました保護者の皆様、学校運営協議会(コミュニティースクール)の皆様、そして、資源回収にご協力をいただいた地域の皆様にに改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。

【岩根小】マラソン記録会(高学年)

11月14日 ついにこの日がやってきました。そう、今日はマラソン記録会。記録会ですから、昨日の自分を超えることが一番の目標です。1秒でも記録を縮めることを目標に子どもたちは走り出しました。

とは言え、それは大人の感覚かも。子どもたちにとっては「1位を取りたい」「〇〇ちゃんには負けたくない」という強い思いが生まれるのも当然のこと。競い合うことで、お互いがお互いの力を引き出します。

特に6年生にとっては、これが小学校生活最後のマラソン記録会。最後に懸ける思いは、ひとかたならぬものがあります。

5年生も全力でゴールを目指します。

全力がいい。

全力でいい。

勢いよくスタート。

序盤から競る。

後半も競る。

校庭に入っても競る。

ゴール前でも競る。

苦しくても走る。

最後まで競る。

最後まで走りきる。

必ずゴールに戻ってくる。

共に走る。

全力で走り、力を出し切って。

それぞれの子が、それぞれの目標に向かって「全力」で挑んだ5・6年生。心からの拍手を送ります。