2023年6月の記事一覧

【岩根小】教職員も学び合い ~校内研究~

6月30日 それぞれの学校では、教育の質を高めるため「校内研究」を行っています。各校の実態によって研究テーマは異なります。本校の研究テーマは以下のものです。

「互いのよさを認め合える児童の育成 ~道徳科と学級会の充実を通して~」

最終的には、「自分にもよいところがある(自己肯定感)」「自分は学級・学校の役に立っている(自己有用間)」という思いを、子どもたちの内面に育てていくことを目的としています。

そのためには、子ども同士が「学び合う」授業づくりは欠かせません。道徳科と学級会に焦点化を図っていますが、「学び合い」はすべての学習で取り入れられるものですが、指導の効果を高めるためには、教職員一人一人が「学び合い」そのものを理解する必要があります。

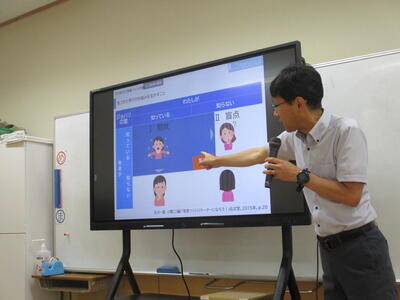

そこで、本日、「学び合い」「共同学習」の先駆者である 阿部 隆幸 教授を上越教育大学教職大学院よりお招きし、「今の時代の授業のつくり方、すすめ方」のテーマのもとご講義をいただきました。

阿部先生の講義は、私たち教職員も実際に「学び合い」を体験していくスタイルです。教職員自身が「学び合い」のよさを実感することなしには、子どもたちに還元していくことはできません。

教員が黒板の前から一斉に指導をするというスタイルは、かねてよりオーソドックスな指導法として行われてきました。この手法は、効率的に知識を定着させるには効果的なのですが、その反面、どうしても学びが受け身になりやすいという課題もあります。

これからの未来を生きる子どもたちには、「自らの考えを表出(アウトプット)し合いながら、対話によって共によりよい考えを生み出していく力」を育てていく必要もあります。そうなると、ペアやグループで話し合う時間を確保したり、自由に動き回って自らの考えを伝える場をつくったりすることが重要になります。

今回、阿部先生からは、「協同学習」の理念や具体的な指導法を学ぶことができました。今回の研修の成果は、日々の授業で子どもたちに還元していきます。

「教師が教える」から「子どもが学ぶ」と主語を変えながら、今の時代に合った授業をつくることを目指していきます。

【岩根小】係活動スタート(3年)

6月28日 係活動は決まったものの、誰がどの係活動に入るかで立ち往生してしまった3年生。

「生き物係」は希望者がいなくて存続の危機。なくすことも検討されましたが、3人の子が他の係から移動しました。「移動してくれてありがとう」で終わるのは大人の発想。先生は、

「移動してくれたのはうれしいけれど、本当に納得して活動できる?」

と確認しました。すると、

「大丈夫です。『生き物係』もやりたかったので。」

との答え。先生は、学級みんなに問います。

「3人の友達は、いつも『ゆずり屋さん』になるの?」

すると、子どもから、

「いや、今度、係活動を決める時は、その人達に先に選んでもらえばいい。」

「今度は他の人が譲ったほうがいい。」

との意見が生まれました。

学級会の話合い活動に明確な正答はありません。大切なことは、たとえ100%の満足ではなくても、そこに学級みんなの納得があるか、みんなが納得できるように対話が行われたかということ。「なすことによって学ぶ」子どもたちでした。

めでたく決まった係活動。時にはトラブルもあるでしょう。でも、それを乗り越えていくのも子どもたち。自らの手で学校生活を豊かにしていく力を育てていきます。

【岩根小】遊びの原点(6年)

6月27日 今日の業間の休み時間は、2年生と岩根幼稚園の年長さんが遊びを通して交流する時間でした。ですから、安全面を優先し、子どもたちの好きなサッカーやドッジボールは行わないこととしました。それでもへこたれないのが6年生。

「それなら、みんなで鬼ごっこしよう。」

ということで、男女入り交じって鬼ごっこを始めました。まさに、遊びの原点。

できないことを嘆くより、できることを探す。6年生ってたくましい。

【岩根小】年長さんと楽しい時間(2年)

6月27日 今日の業間の休み時間は、2年生と岩根幼稚園の年長さんが楽しく遊ぶ時間でした。これを異校種交流と言います。異校種交流は、所属が異なる子どもたちが互いに関わり合えるよう、意図的に設定したものです。小学生には、小さい子を思いやる気持ちを育て、幼稚園生には、年上の友達を慕う気持ちを育むことを狙いとしています。

最初は、気恥ずかしそうにしていた2年生でしたが、だんだん自分から声をかけ、一緒に遊ぶ姿が見られました。さすが、先輩です。

2年生に両手をつながれ、うれしそう。

2年生がリードして、鬼ごっこの鬼を決めているようです。

学校経営グランドデザインにも示したとおり、「異校種交流、異学年交流」を着実に進め、互いに関わる活動を大切にしながら、人を思う気持ちを育てていきます。

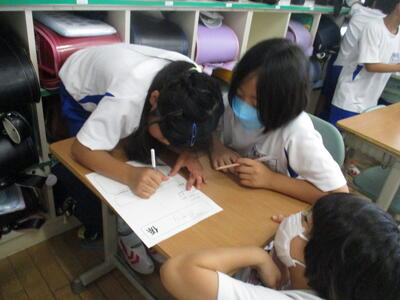

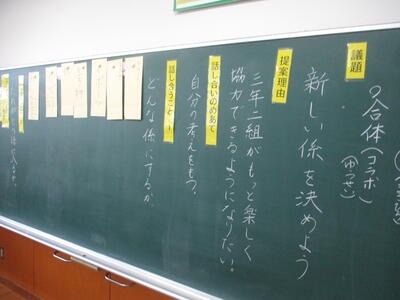

【岩根小】自分たちで豊かな学校生活をつくる ~学級会~(3年)

6月27日 今年度、本校では「学級会」の時間を大切にしています。「学級会」は、子どもたちが、自分たちで学校生活をよりよいものに高めていくため、自分たちで話し合い、自分たちで決定し、自分たちで実践していく時間です。

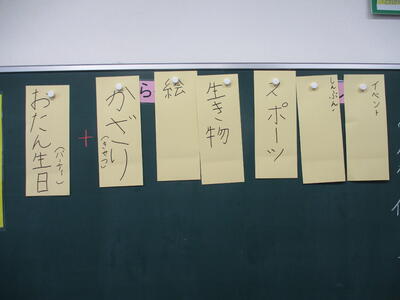

今日は、3年生が、新しい係活動を決めていました。3年生になれば、学校生活を豊かにする創意工夫のある「係活動」と、学校生活を営む上でやらなければいけない「当番活動」との違いを明確に指導する必要があります。ここは、教師が教えていくところでもあります。先生が整理をしながら、新しい係活動が決まりました。

「かざり係」は教室の壁面に、季節感のある掲示物をつくって飾る係ですが、ある子が「『おたん生日係』がパーティーをするとき、『かざり係』に飾りをおねがいしたらいい」というアイディアを出したことで、2つの係はコラボをすることになりました。子どもって、こんなおもしろいアイディアを考えつくんですね。だから、子どもの力を信じたい。

「学級会」は「話し合う時間」ですが、別な言い方をすれば「聞き合う時間」でもあります。また、「発表は、相手に聞こえる声で話さなければ伝わらない」ということも体験的に学んでいきます。「発表を鍛える」場でもあります。

「学級会」で話し合う時間は、多くても年間15回程度しか取れません。しかし、「学級会」は学級の生活づくりに直結する大切な時間です。ですから、1回1回の「学級会」を丁寧に積み重ねていきます。

【岩根小】Good morning!(1年)

6月27日 1年生がアサガオのお世話をしていると、英語の先生(ALT)が出勤してきました。

1年生は、さっそく、

「おはようございます!」

「Good morning!」

体一杯にあいさつをする1年生でした。

【岩根小】大きくなってね、アサガオさん(1年)

6月27日 今日も朝からアサガオのお世話です。お水をしっかりあげて、花が咲く日を待ち続けます。毎日のお世話が、自分のアサガオを愛おしく思う気持ちを育てます。

また、毎日のお世話を通して、いろいろな「?」(気付き)が生まれていきます。「気付き」は、何かを発見しようという感性でもあり、ひいては学習意欲も高めていきます。

体験を通して、思いを深め、気付きから気付きが生まれる生活科です。

【岩根小】「サインをお願いします」(1年)

6月26日 今、1年生は、お昼休みになるといろいろな先生にサインをもらっています。これは生活科の学習です。自分から先生方に関わる活動を通して、あいさつやお願いの仕方を体験的に学んだり、人とつながることの楽しさを感じたりします。

コン、コン。かわいらしい音と共に校長室の扉がノックされ、1年生が入ってきました。先輩が付き添ってくれたようです。こんなところにも大切な関わりが生まれていました。

上手にサインのお願いをすることができました。

これも大切な「ひと、もの、こと」に触れて学ぶということ。1年生の学びがぐんと広がっています。

【岩根小】カレーでスタミナアップ

6月26日 今日の給食は「ポークカレーライス」「わかめとツナのサラダ」「メロン」でした。

小学校の頃、給食が「カレーライス」と聞けばテンションが上がったものでした。いつも、お替わりタイムは、長蛇の列だったことを思い出しました。

酸味の効いたサラダとの相性もバッチリ。

そして、デザートがメロンとくれば、もう無敵です。

昭和時代の感覚を大切にし、メロンの皮がうっすうす、ペッラペラになるぐらい、こそいで食べました。

【岩根小】アサガオの観察でもICT(1年)

6月26日 1年生のアサガオもだいぶ大きくなりました。毎朝、しっかり水をやり、お世話を続けた成果ですね。

さて、生活科では、アサガオの生長の様子を観察していくことも大切な活動です。一昔前は、観察と言えばスケッチが定番でしたが、最近はタブレット端末も活用し写真記録として保存もしています。

1年生も使い方がだいぶ上手になりました。自分のアサガオを撮影し、見直していました。

本校のグランドデザインにも「ICTの日常的・積極的活用」と示した通り、1年生からタブレット端末を活用する機会を増やしています。スキルを身に付け、活用の幅を広げる1年生でした。

【岩根小】資源回収、お世話になりました

6月25日 本日、資源回収が行われました。早朝より、PTA本部役員様、環境委員会の皆様、第4学年の保護者の皆様にお集まりいただきました。

今回は、段ボールや雑誌、新聞紙などの古紙を中心に集めました。だんだんと暑くなっていく中、手際よく作業いただきました。

お手伝いに来てくれた子どもたちもいて、大助かりでした。こんなところも、いわねっ子のよさですね。

今回の資源回収で得た資金は、PTAの皆様と話し合い、子どもたちの教育活動の充実に活用していきます。

保護者の皆様、地域の皆様には、休日の早朝より、お力添えをいただき、誠にありがとうございました。

【岩根小】全校生で、じゃんけん、ぽん! ~集会委員会~

6月21日 「じゃん、けん、ぽん!」

体育館は熱気に包まれました。今日は、集会委員会主催の「じゃんけん集会」です。この日まで、休み時間も使いながら、集会委員の子どもたちが準備を重ねてきました。

縦割り班ごとに、じゃんけんマンに何回勝てるかを競います。

たくさん勝った班には、景品をプレゼント。

もちろん、集会委員会さんの手作りです。

最後にみんなで、集会委員会さんのがんばりをねぎらいます。

子どもたちの企画、子どもたちの準備、子どもたちの運営、子どもたちからの称賛。

「学校のみんなを楽しませたい」「集会委員で集会を作り上げてみよう」そんな気持ちが溢れた、じゃんけん集会でした。

これからも「子どもが真ん中にいる学校」を目指していきます。

【岩根小】しっかり食べる(1年)

6月20日 給食センターより、栄養教諭の先生をゲストティーチャーとしてお招きし、食育教室を開催しました。

本校のグランドデザインにも示しましたが、「健やかな体」づくりに「食育」は欠かせません。本教室は、「しっかり食べる」ことを目指した指導の一環です。

いろいろな食べ物をまんべんなく食べることが、健康な体づくりにつながっていることを確認した後、ゲストティーチャーの先生から、

「もし、苦手なものが出たらどうする?」

との質問がありました。

「おいしいものに混ぜて食べる。」(おう、その手があったか)

「鼻をつまんで、『えいっ!』って食べる。」(根性ありますね)

などと1年生らしいアイディアを次々に発表していました。1年生でもしっかりと考えていることをうれしく思いました。

1年生のみなさん、苦手な食べ物も少しだけでも挑戦して、健康に育ってくださいね。

岩根の夏、到来! ~その2~(3年)

6月20日 同時刻、3年生も今年初めての水泳学習を満喫しました。3年生は、初めての大プールデビュー。緊張の夏です。

支援員さんを増やし、4名での指導・支援体制を取りました。何よりも安全面を重視していきます。

そして、ついに大プールデビュー。冷たい水を体一杯に浴びながら、思い切り水に親しみました。

【岩根小】岩根の夏、到来! ~その1~(2年)

6月20日 岩根に夏がやってきました。水泳学習開始です。トップバッターは2年生。1年ぶりのプールを満喫しました。

まずは、冷水の洗礼、シャワーを浴びます。

2年生は小プールでの学習です。先生の指示に従い、安全に気を付けながら、水遊びを楽しみました。

【岩根小】歌う楽しさ、共に歌う喜び ~特設合唱部~

6月19日 昨年度の活躍も記憶に新しい特設合唱部ですが、今年度も順調に活動が進んでいます。昨年度より、部員も倍増しました。今年も一生懸命練習に取り組んでいます。

練習を積み重ね、かけがえのない思い出がたくさんできることを願いました。

【岩根小】命を守る ~救急救命法研修会~

6月19日 放課後に救急救命法研修会を行いました。

子どもたちが待ち望んでいる水泳学習。なによりも安全面を重視していきますが、万が一にも対応できるようにしておくことも、子どもたちの大切な命を守っていく上では欠かせません。

先生方は、みんな真剣に取り組み、命を預かる重さをあらためて感じていました。

【岩根小】宿泊学習14(2日目)

6月15日 ついに…なんとか…カレーができあがりました。

みんな、ぺろっと平らげていました。

片付けもみんなでがんばっています。

「今日のカレー、何倍もおいしい。」

「それね、自分たちで作ったからだよ。」

そんな話し声がが聞こえてきました。

【岩根小】宿泊学習13(2日目)

6月16日 野外炊飯、目下、奮闘中。湿気が強く、火がなかなか点かない中、大人も子どもも一丸です。

ここで試されるのが「なんとかする力」。では、調理に戻りますので、コメントはここまで。

【岩根小】宿泊学習12(2日目)

6月15日 宿泊学習2日目がスタートしました。磐梯青年の家の窓からは、猪苗代湖も見えます。

環境が変わったため、なかなか寝付けなかったり、夜中に目が覚めてしまったりした子もいましたが、子どもたちの健康状態は良好です。

雨も止み、今日のメインの活動「野外炊飯」も予定通り行えます。

朝食から、もう楽しい。何をしてても笑顔が似合う5年生です。

自分たちで片付けも行います。自分のことを自分で行う。これも大切な体験です。

「おう、全部、機械で洗ってる。」

と、おもしろ発見をするのも、好奇心に溢れる5年生ならでは。

次の活動は、野外炊飯です